137期-宜蘭縣一般古物「嘉慶古砲管」遷移及維護(下)-完

圖、文 / 蘭陽博物館提供

基本清潔

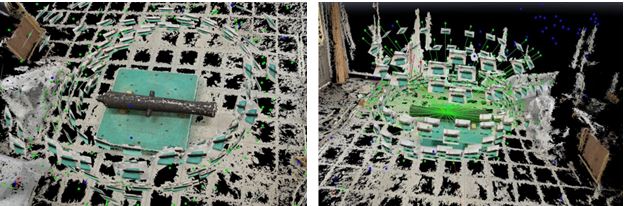

(1) 浸泡前砲口內部清潔與鹼液浸泡

(2) 浸泡完成並乾燥後,表面清潔與保護層塗佈

脫鹽處理

鑄鐵類之古文物容易受到鹽害所影響,進而產生化學反應造成文物受損。移除氯鹽可有效的控制鑄鐵文物於空氣中的腐蝕速率,本計畫主要以鹼液洗脫技術(aqueous alkaline washing techniques)進行處理。

鹼液洗脫技術,為去漆除鏽處理過的鑄鐵文物浸泡於鹼液當中,讓氯離子藉由擴散作用,從鑄鐵文物與其腐蝕產物的縫隙中轉移到浸泡溶液,直到氯離子的擴散作用趨緩後更換浸泡溶液或結束浸泡,緊接著將文物從鹼液中取出,以去離子水沖洗表面殘餘的鹼,並以高溫熱風立即烘乾,即完成脫鹽程序。

整個脫鹽作業過程中,應事先配置浸泡古砲用之抗強酸之強化桶(KL-165方形電解槽桶 長:187.5cm,寬:38.5cm,高:34cm)作為古砲管浸泡槽,並且可使古砲管完全放入槽中。

浸泡溶液為氫氧化鈉溶液且配製2wt%,並完全蓋過古砲管。其整個浸泡時程約為2星期,惟周期長短仍需視情況而定。本次脫鹽作業以每支古砲管純水以120公升去配置2.4公斤之氫氧化鈉進行浸泡。主要工作程序,先以磅秤秤氫氧化鈉至水桶中,因氫氧化鈉為強鹼無法一次性直接倒入槽化桶,需分批次先分裝至耐強酸之化學桶後均勻不劇烈搖晃。氫氧化鈉接觸至純水會慢慢產生加熱效應,因此加完氫氧化鈉後會先等待1小時至2小時候再開始緩慢把混合之溶液倒至放入古砲管之槽化桶中,最後利用帆布蓋覆以減少與外在空氣接觸。

本次脫鹽作業從110/3/11開始進行浸泡並於於110/4/6,北古砲管導電度初始值為100.2mS/cm、南古砲管導電度初始值為99.6 mS/cm。

經過3周浸泡,至110/4/6時導電度之數值北砲管為99.7mS/cm,而南古砲管數值98.7 mS/cm,數據顯示兩支古砲管導電度值差異不大皆,故判斷沒有顯著的鹽類析釋出來。

浸泡後發現兩支古砲管的表面保護層(漆類)及原本表面易鬆動的結構有明顯被氫氧化鈉所移除及脫落。古砲管內部則被原先之表面保護層及鬆動結構保護著,因此推測並沒有顯著的鹽類被析出。

古砲管可從氫氧化鈉中取出後,開始浸泡純水。主要目的是利用純水洗淨不殘留氫氧化鈉,浸泡約2-3天左右把砲吊出進行陰乾作業及後續修護工作。

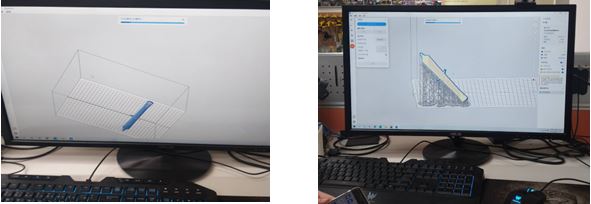

古砲管3D數位檔建模

本計畫使用Pix4Dmapper軟體進行處理分析,古砲管影像處理程序為拍攝影像匯入Pix4Dmapper軟體,利用Pix4Dmapper讀取文物照片之基本資訊,藉由影像之地理資訊及光雲建置可繪製出相關之數值表面模型,同時利用結果來建置3D模型。隨後利用Pix4Dmapper計算各影像及點位之經度、緯度和高程,結合Surfer軟體製作拍攝區域之數值高程圖。