122期-《重見/建/現漢本─發掘階段成果特展》─宗教與藝術

朱正宜 / 《重見/建/現漢本─發掘階段成果特展》策展人

編按

漢本遺址在民國101年3月5日蘇花改工程意外被發現後,經歷了許多工程與文化資產保存的討論,前後由中央研究院歷史語言研究所劉益昌教授帶領的考古團隊、庶古文創事業股份有限公司朱正宜老師團隊進行遺址搶救發掘工作。

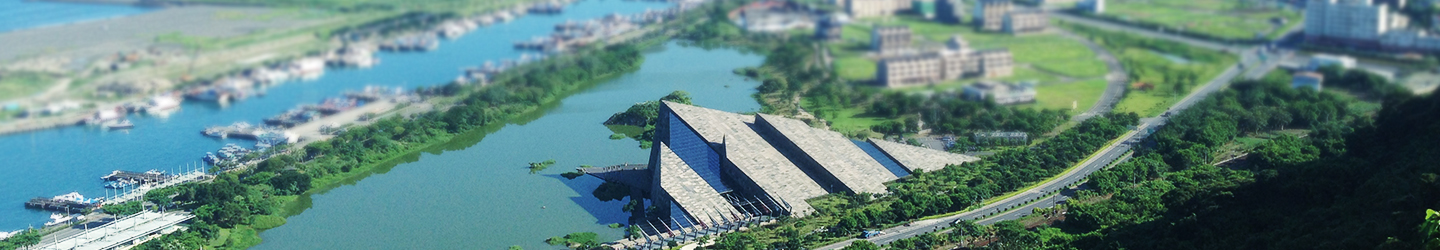

漢本遺址的文化資產搶救除了獲得各機關與專家學者的協助外,也是許多公民團體與專業人士持續關心與共同努力的成果。《重見/建/現漢本─發掘階段成果特展》主要為延續106年8月於蘭陽博物館展出漢本遺址發掘階段的考古教育展覽內容,期待透過發掘階段成果推動公眾考古的學習契機,擴大展覽後續的教育意義,蘭陽博物館特此摘選三篇分期做系列電子報。

立板為室,祖靈長伴

葬地

漢本先民多將去世的親人埋葬在自己的屋內及前埕,相信死去親人的靈魂仍然存在於死者的遺骸內,而過世的親人仍是一家人,因此必須埋葬在自家的家域內。

葬室及葬具

夭折的嬰幼兒大多沒有使用葬具,其餘常被置放在板岩拼組而成的葬室內。這些葬室或在屋內成排而列,或埋設在屋外前埕中。葬室可以重複使用,陸續埋葬死者,後期遺骸被埋葬時,會將早先被埋葬的遺骸移至一側以騰出空間。

葬姿

大部分採側身屈肢葬,如同胎兒安詳蜷曲在母親的子宮內,可能象徵再生。

陪葬品

亡者身上可能佩戴著各式飾品,身旁放置可能盛裝食物的陶罐或生前使用的工具。

描形摹影的具象藝術

新石器時代

臺灣約在距今3500年前左右的新石器時代中期起,即開始出現一些具象母題的物件。其中最著名的便是人獸形玉玦,出土於宜蘭縣丸山遺址(附註1)、台北市的芝山巖遺址(附註2)以及台東縣卑南遺址(附註3)等,還有獸形、獸首陶把以及併排人形玉飾。

金屬器時代的發展

距今1800年左右開始進入金屬器時代,具象主題出現的頻率愈來愈高,其中最常見為各式與人有關的母題:

1.人面母題

具體的臉部輪廓在金屬器時代開始大量出現,漢本遺址上的銅刀柄、骨質刀柄以及陶器上可見明確臉部輪廓的紋飾。比對臺灣全島此一時期各地區也可發現紋飾母題,人面形母題幾乎全島皆在此一時期出現。而漢本出土一件礪棒上,也刻有羽狀紋飾(附註4)。

2.併排人形

早在新石器時代芝山巖遺址即已出現此一母題(附註5)。漢本遺址刀柄石範上也見併排人頭母題。

3.蛇形紋

漢本遺址礪棒上可見刻劃出蛇形紋,相類似的紋飾在東海岸三和類型遺址,如舊香蘭遺址也有發現(附註6)。

4.獸偶

早在新石器時代即開始出現,漢本遺址發現有板岩打剝的獸形剪影以及立體的動物陶偶。

與原住民的關聯性

日據時期鹿野忠雄即提出青銅刀柄上的人形紋飾與排灣族人形雕像極為相像(附註7)。併排人形、蛇形紋等在晚期原住民的一些物件上也可發現。

附註

- 附註1:劉益昌等,2002,《宜蘭縣丸山遺址搶救發掘資料整理計畫第二階段報告》。宜蘭縣政府委託。(未出版)

- 附註2:黃士強,1984,《臺北市芝山巖遺址發掘報告》。臺北市:臺北市文獻委員會。

- 附註3:宋文薰、連照美,1984,〈臺灣史前時代人獸形玉玦耳飾〉《國立臺灣大學考古人類學刊》44:148-169。

- 附註4:陳光祖、江俐綺、林欣美,2010,《十三行遺址出土後續研究:青銅器工藝技術期末報告》臺北縣立十三行博物館

委託;中央研究院歷史語言研究所執行。 - 附註5:黃士強,1984,《臺北市芝山岩遺址發掘報告》。臺北市:臺北市文獻委員會。

- 附註6:李坤修,2005,《臺東縣舊香蘭遺址搶救發掘計畫期末報告》。臺東縣政府委託;國立臺灣史前文化博物館執行。

- 附註7:鹿野忠雄著;楊南郡、李作婷譯註,2016,《東南亞細亞民族學先史學研究》。新北市:原住民族委員會。