126期-《噶瑪蘭族》第參部‧重現─我們一直都在

摘自陳淑華,2006,宜蘭縣立蘭陽博物館

處在阿美族活躍的花東海岸,花蓮縣豐濱鄉新社村這個東臨太平洋,西靠海岸山脈的小村落,大部分的人卻以「噶瑪蘭人」自稱。

編按

2006年出版的《噶瑪蘭族》一書,由陳淑華老師撰文,從「尋找」噶瑪蘭族的根、一探「消失」的噶瑪蘭族文化至「重現」噶瑪蘭族的名,一百多頁的篇章圖文並茂,磅礡如泉湧、細膩如織雨,歷史不再囚於文字之間,像幻燈片一幕一幕映入讀者眼簾。《噶瑪蘭族》一書目前已售罄,本館評估沒有再版之必要,因上傳為電子檔,刊載於《蘭博電子報》,美編方式有所更動,敬請見諒。

當消失了半個世紀的「噶瑪蘭族」重新喊出我們仍然存在時,他們不僅讓祖先傳下的技藝再現,也讓中斷數十年的祭典紛紛回到生活中。也許這些不能重現祖先時代的原貌,但卻是重新活過來的「噶瑪蘭族」所開創的一種新文化,更是他們族群自我認同的最大動力。

祖先來自宜蘭的加禮宛人

不過,1990年以前,周遭的阿美族大多稱不到千人的他們為「Kaliawan〈加禮宛人〉」,一直到他們推動復名運動,阿美族才約略了解「Kaliawan」就是「Kavalan」。而廣大的漢族社會,甚至其他的原住民,在他們推動復名運動前,不僅不知「加禮宛人」的存在,對「噶瑪蘭人」的了解更有限。

當時人們頂多知道「噶瑪蘭人」是台灣「平埔族」的一支,知道他們早在一百多年前便從蘭陽平原消失,消失在台灣社會。事實上,「噶瑪蘭族」從沒有消失,他們藉著「加禮宛人」的身分,來到花東海岸的這個小村落。

這些散居在花東海岸,阿美族人口中的「加禮宛人」,大多於19世紀末從奇萊平原〈花蓮平原〉的加禮宛社移入;而加禮宛社又是19世紀中葉,由來自蘭陽平原的「噶瑪蘭族」所建立。

在吳沙帶領漢人入墾蘭陽平原後約40年的時間,蘭陽平原的土地已無法滿足漢人的需求,他們將拓墾的腳步往花蓮延伸。這意味著原住在那裡的「噶瑪蘭族」的生存空間也被壓縮到極致,一些不甘就此屈服的噶瑪蘭族,不得不開始另謀出路,於是在漢人入墾花蓮的行列中也出現了噶瑪蘭族的身影。

在奇萊平原上雄霸一方

那些不願留在漢人已成多數的蘭陽平原,而來到奇萊平原的「噶瑪蘭族」,顯然比同樣來自蘭陽平原的漢人,有著更多一展身手的空間。

當時奇萊平原上是南島民族的天下,有強悍的太魯閣族以及人數眾多的阿美族,初期的噶瑪蘭族或許仍要倚重那些漢人力量,才能突圍找到立足的空間。

不過,慢慢地,過去他們在蘭陽平原受漢人壓迫所累積的經驗,反而在此轉化成一種力量。除了本就擅長的種稻之外,噶瑪蘭族會種菸,還從事製鹽和採金的事業,使他們成為一個充滿競爭力的對手。而與現在被歸類為阿美族的沙基拉雅人〈Sakizaya〉結盟,更是他們可以在不到30年的光景,與太魯閣族、阿美族在奇萊平原上三足鼎立的關鍵。

1874年〈同治13年〉」,牡丹社事件,日軍出兵征伐排灣族牡丹社與高士佛社,意圖占領清廷視為化外之地的台灣東部。此事件讓清廷意識到後山治理的重要性,於是派遣督辦福建船政大臣沈葆楨,來台進行「開山撫番」。

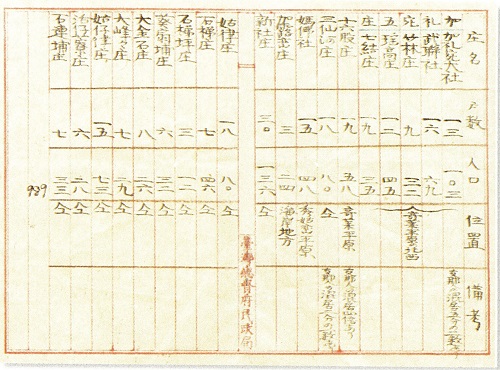

1875年〈光緒元年〉,奉沈葆楨之命開築蘇澳至花蓮的提督羅大春,在他所著的《台灣海防並開山日記》一書中,記錄了當時奇萊平原上的族群分布。在平原鯉浪港〈即今美崙溪以北〉有加禮宛、竹仔林、武暖、七結仔、談仔秉、歌謠等社,統稱為「加禮宛社」。這六個村落就是來自蘭陽平原,以加禮宛社人為主的噶瑪蘭族所建立。相對於北邊的加禮宛社,羅大春將沙基拉雅與奇萊平原南邊另六個社合稱為「南勢番」;日治時期人類學者再將這個地域性集稱的南勢番歸為阿美族,沙基拉雅因而成為今日阿美族的一員。

事實上,當時構成南勢番的七社,並不像加禮宛社的六社,因過去在蘭陽平原的一段共同經驗,而彼此存在著一種認同感。南勢番七社即使有共同的祖先傳說或語言,但在漫長的生存競爭中,卻各有各的認同團體。沙基拉雅在南勢番便自成一群,近年更有學者主張從語言和傳說等關係的追溯,沙基拉雅人更接近來自宜蘭的噶瑪蘭族。也許這就是為什麼沙基拉雅人願意接納噶瑪蘭族,並與他們結盟,讓噶瑪蘭族在奇萊平原上以加禮宛人的身分,創造出一度凌駕太魯閣族和阿美族的歷史。

如影相隨的「國家力量」

牡丹社事件以前,少數的漢人想在南島民族占多數的奇萊平原立足,比起同屬南島民族的噶瑪蘭族,顯然困難重重。因此,當噶瑪蘭族能夠以加禮宛人的身分立足在奇美平原時,某些時候反而成為那些少數漢人的奧援。

不過,隨著清朝以國家的姿態進入後山,道路開通,來到花蓮的漢人越來越多,加禮宛人隱約感受到他們過去在蘭陽平原的遭遇可能會重演。於是就像1810年〈嘉慶15年〉時,希望借助清廷的力量扼止漢人對土地的貪婪,故鄉宜蘭加禮宛社的頭目包阿里曾到艋舺向總督請求歸附。

1874年〈同治13年〉,牡丹社事件之後,羅大春開路到大南澳,做為後代的花蓮加禮宛頭目陳八寶也偕同社人前來,請求清廷發給花蓮已墾田園的墾照。結果,國家的力量依然沒能給他們有利的保護,反而幾乎致他們於死地,讓為了死裡逃生的他們,再一次嘗到流離的滋味。

1877年〈光緒4年〉,在各路漢人爭取開發奇萊平原的角力中,來自宜蘭的漢人陳輝煌參與羅大春所主持的開路工程。對宜蘭的漢人而言,他是一個帶兵協助羅大春的鄉勇領袖,不過對加禮宛人而言,他卻是一個借清軍的關係,屢次詐索他們銀兩的人。最後,心有不甘的加禮宛人,才會在盟友沙基拉雅人的援助下起而抗清,爆發所謂的「加禮宛事件」。

清兵與加禮宛人一度對峙,清廷還請來宜蘭噶瑪蘭族的頭目勸降加禮宛人,加禮宛人雖讓鄉親入社,但仍不為所動。不過,加禮宛人和沙基拉雅人終究不敵火力強大的清軍。這個事件不僅犧牲了兩百多名加禮宛和沙基拉雅的青壯生命,也迫使活下來的九百多個加禮宛人與不足四百的沙基拉雅人,面臨離散的命運。

從海路找到活下去的尊嚴

沙基拉雅人全數散至各個「南勢番」的部落裡。至於加禮宛人只有約三分之一的人留下來,原來的六社也減為五社,大片的土地被官府買去,分給漢人開墾;其餘約三分之二的人,只好被迫遷往花東縱谷與東海岸。

少數人前往花東縱谷,在今花蓮縣光復鄉大全村附近建立馬佛社,大部分的人到了花東海岸,儘管海岸地帶地形狹窄,很難找到適合耕種的土地,但加禮宛人身上的海洋基因,仍讓許多人不由自主循海路尋找新天地。

從花蓮南下,沿岸看去盡是迫人的海岸山脈。從水璉到磯琦,幾乎找不到階地,到了新社以下才出現較寬廣的階地與沖積扇。但這些地方除了新社以外,早有阿美族居住,於是大部分的加禮宛人都在新社靠岸;新社最古老的聚落Patorogan,噶瑪蘭語的意思便是「靠岸的地方」。然後,再由此往北擴散到加露蘭,往南則建立姑律,或寄居貓公、石梯坪、大港口及納納等阿美族部落,甚至混入今台東縣境長濱鄉樟原村、寧埔村、竹湖村等地的馬卡道族與阿美族部落中。

當時,因為陸路艱辛,加禮宛人散居的這段海岸地帶,除了擅長海路的阿美族和加禮宛人在此出入外,幾乎找不到其他人,特別是漢人的足跡。在這塊漢人看不上的土地上,加禮宛人總算可以有尊嚴的活下去。

做為17世紀荷蘭時代種稻能手的後代,19世紀以來又經歷過漢人的那套水田耕作技術,加禮宛人很快便引山上的溪流將海邊狹小的階地化做一畝畝的水田,最後連緩坡上的地都成了一塊塊的梯田。這是同樣在此出入的阿美族人所辦不到的。

而昔日與漢人相遇,雖被他們逼得不得不離開故土,但從他們身上學會水田灌溉技術,甚至穿漢式衣服,冠上漢姓,卻成了加禮宛人自覺比那些尚保留傳統穿著與姓氏的阿美族優越之處。

在整個花東海岸雖以阿美族為多數,但來到新社,加禮宛人卻成了多數者,在此,除了文化差異產生的優越感,他們更多了一份強勢感。因為做為創設者,在國民政府領台施行「三七五減租」、「耕者有其田」等土地政策之前,他們都是地主,從周遭村落移入的阿美族只能成為他們的佃農。

自傲會說噶瑪蘭話

不管是族群的強勢感或文化差異所帶來的優越感,都是當年選擇離開蘭陽平原,離開奇萊平原的噶瑪蘭族想維護的。從奇萊平原到花東海岸,加禮宛人一直堅持著一種四百多年前,西班牙人在他們祖先身上見識過的「自傲」。以致他們在穿上漢服、冠上漢姓,過著一種相對於阿美族值得自傲的生活後,並沒有像留在蘭陽平原或奇萊平原的族人一樣,最後放棄祖先傳下的噶瑪蘭話,或祖先傳下的宗教儀式。

噶瑪蘭話就這樣在花東海岸,在新社,有尊嚴的一直被說著、使用著。連從小在新社長大的阿美族,除了本族的話常也很自然的學會了,他們其中有的男性與加禮宛女人結婚後,進入女方的家庭,在對加禮宛人產生深厚感情之餘,不知不覺中也會認為自己是加禮宛人,他們的小孩每天說著噶瑪蘭話長大,當然也會認為自己是加禮宛人,是噶瑪蘭族。

噶瑪蘭族與阿美族一樣都是母系社會,男女結婚後,男性要進入妻家,下一代也以母親的家族為依歸。以加禮宛身分進入花東海岸的噶瑪蘭族,剛開始仍和過去一樣和同族結婚,漸漸地同一地域內的幾個家族都因通婚而彼此有親戚關係後,就很難再通婚,於是他們很早就與鄰近的阿美族結婚。國民政府領台後,陸續來此地定居的外省人,多少也成為結婚的對象。

今天在花東海岸,在新社,「純種」的噶瑪蘭族已很少見,但身上混有噶瑪蘭族、阿美族或其他血統,卻認為自己是噶瑪蘭族的人,卻比比皆是。五、六十歲以上,父親是阿美族,母親為噶瑪蘭族的男性,長久以來雖受漢人父系社會的影響,有的已不再像父親一樣「入贅」妻子家,心中也會在意身上來自父親方面的血統;不過從小在以祖母為中心的噶瑪蘭族家庭長大,還是會承認自己的噶瑪蘭族成分較多,應該屬於噶瑪蘭族。

至於五、六十歲以下,特別是三、四十歲以下的混血兒,父親大多是噶瑪蘭族,母親是阿美族,因為父母輩的婚姻大多和漢人一樣,女方住進男方家庭,又受漢式教育,心中早就像漢人那樣,以父親的最後歸屬為最後的認同,因此他們多認為自己是噶瑪蘭族。

噶瑪蘭族沒有銷聲匿跡

從蘭陽平原經奇萊平原到花東海岸,即使接受再多的漢人文化,納入更多異族血脈,一百多年來,他們始終堅持讓「噶瑪蘭族」的名字傳承下去。沒想到1954年〈民國43年〉,省政府的一紙行政命令,卻讓他們的名字自台灣社會銷聲匿跡了將近半個世紀。

日治時期,噶瑪蘭族被歸為平埔族的一支,當時平埔族的生活與漢人無異,殖民政府將他們視為平地人,與漢人享有同樣的法律權利,但在戶籍資料上他們仍被註記著「熟番」的身分,有別於仍屬於「生番」狀態的高砂族。

二戰後,國民政府的統治菁英將「高砂族」改為「高山族」,並以他們日治時期戶籍地點的不同,區分為「山地山胞」與「平地山胞」。至於「平埔族」則因為完全「漢化」,被列入一般的平地人。

1954年,台中縣臨時議會議員暨議長選舉事務時,有人提出「居住在平地之平埔族應視為平地人抑或為山地同胞」的疑問,台灣省政府便以一紙行政命令回應,稱「居住平地之平埔族應視為平地人,列入平民選民名冊」。那一年,內政部同時確定台灣高山九族為泰雅、賽夏、布農、曹、魯凱、排灣、卑南、阿美、雅美。自此,原與高山九族同為台灣原住民,同為南島語族的平埔族便成了平地人,混入廣大的漢族社會,從而消失了蹤影,做為平埔族一支的噶瑪蘭族自然也被迫走上同樣的命運。

1956年10月,台灣省政府頒布「台灣省平地山胞認定標準」以及之後陸續頒布的相關行政命令,讓以「加禮宛人」身分來到花東海岸的「噶瑪蘭族」,得到一個重新歸列為山胞的機會。只要辦了「平地山胞」登記,可以有各項的補助,升學考試也有加分,面對這些好處,「加禮宛人」為了下一代很想去登記。但「平地山胞」等同「番」,他們怎會是「番」呢?許多「加禮宛人」陷入矛盾中。最後有人放棄了,成為平地人,但也有許多的人去登記,取得「平地山胞」的身分;不過他們心中所歸屬的噶瑪蘭族已不再列名山胞,這些取得平地山胞的噶瑪蘭族只能被歸為阿美族的一員。

就這樣,將近半個世紀裡,無論是純種、混有阿美族及其他族群血液,那些心中認為自己是噶瑪蘭族的人,不是被歸為阿美族的一員,就是身分証上被登記為平地人。

1987年,來自新社的噶瑪蘭族人偕萬來到宜蘭縣文化中心,請求協助找尋偕姓的親人,以及新社居民應台灣省立博物館之邀到台北新公園演出噶瑪蘭族傳統宗教祭儀。這兩個事件不僅讓社會驚覺到噶瑪蘭族的存在,也激發了噶瑪蘭族走向復名,並要求列入台灣原住民第十族的族群運動。

1991年,偕萬來的姪兒陳健忠在宜蘭縣政府擴大舉辦的「開蘭195周年活動」中,站出來要求政府承認噶瑪蘭族的存在。2002年12月,繼列邵族為台灣原住民第十族後,政府也將噶瑪蘭族列為第十一族。

請恢復我們的名

就像那二、三百個被偕萬來從全台各地找出來的偕姓親人,在這10年之間,有些隱入廣大漢族社會成為平地人,站出來說自己是噶瑪蘭族。潘朝成便是其中一例,1956年出生的他,在38歲以前,都認為自己是漢人。

1993年,由於新社噶瑪蘭族發動的復名運動正如火如荼的展開,中斷多年的噶瑪蘭族豐年祭因而在新社重新登場。面對這難得的拍攝題材,自高中時代便熱愛攝影的潘朝成也趕來新社。令人訝異的是,他卻在此遇上分別住在宜蘭與台東的伯父們。按常理來說,老一輩的漢人很少有人會參加「番仔」的豐年祭,難道他們與這些噶瑪蘭族有什麼關係?

「朝成,你是平埔仔哦!」這小時候從母親那裡聽來,令人難以理解的話,不知不覺浮現,隱約中又聽到往生的祖母與來訪的老一輩親戚說著他們小孩聽不懂的話。這種種讓他回家馬上向父親求證,沒想到真的從父親的口中證實自己是噶瑪蘭族。

1925年,潘朝成的祖父因為在宜蘭家鄉找不到立足的地方,於是帶著妻子和獨子,即潘朝成的父親,來到了花蓮。為了免去子孫被漢人說他們是「番」,潘朝成的祖父母刻意不說噶瑪蘭語,多年後更演變成否認自己是噶瑪蘭族。

從小在台語家庭長大的潘朝成,在了解祖父母早過的這段曲折路後,他不但大聲說出自己是噶瑪蘭族,更隨著來自新社的先驅,走上復名運動的道路,成為噶瑪蘭族復名推動小組召集人。

2002年6~8月間,有1,705個認為自己是噶瑪蘭族的人簽署了一份「噶瑪蘭族復名請願書」。政府雖然在當年的12月承認噶瑪蘭族為台灣原住民的第十一族。不過在那1,705個請願人當中,有456人,包括潘朝成在內,因為祖先隱去族群的身分成為平地人,無法像花東地區那些被歸入「阿美族」的噶瑪蘭族一樣,獲得政府承認。

於是,爭取讓身分為平地人的噶瑪蘭族,可以名正言順的擁有噶瑪蘭族的身分,是一條他們未來繼續要奮鬥的路。