125期-《噶瑪蘭族》第貳部‧消失─遇上大陸來的人

摘自陳淑華,2006,宜蘭縣立蘭陽博物館

編按

2006年出版的《噶瑪蘭族》一書,由陳淑華老師撰文,從「尋找」噶瑪蘭族的根、一探「消失」的噶瑪蘭族文化至「重現」噶瑪蘭族的名,一百多頁的篇章圖文並茂,磅礡如泉湧、細膩如織雨,歷史不再囚於文字之間,像幻燈片一幕一幕映入讀者眼簾。《噶瑪蘭族》一書目前已售罄,本館評估沒有再版之必要,因上傳為電子檔,刊載於《蘭博電子報》,美編方式有所更動,敬請見諒。

19世紀中葉,當噶瑪蘭人活躍在這一條海陸時,也是他們消失於蘭陽平原的開始。透過清朝、日治時期文獻以及西方人士的紀錄,追尋噶瑪蘭人的足跡,人們將發現隱藏在漢族偉大開拓史背後的是一首噶瑪蘭族的遷徙悲歌。

「界外番地」的想像

1796年〈嘉慶元年〉,吳沙帶領大批的漢人入墾蘭陽平原,之後,這些非法墾民一直希望獲得官方的認可。最後雖然成功,不過,爭取過程中,1799年〈嘉慶4年〉淡水官府曾回覆以「該處係界外番地,遠在淡水、三貂以外,距淡城五百里,深林密菁,疊嶂重巒,鳥道迂迴,人跡罕至,三十六社生番散處其中,性同梟獍,恐難稽查,致滋釁端,毋庸准行。」

誰知不到40年的時間,清朝官員心目中的「性同梟獍的生番」卻成了柯培元筆下「賤如土」的「熟番」。

追溯這些噶瑪蘭族的祖先,17世紀時,在槍砲的威脅下,雖有39個部落短暫臣服於荷蘭人,但在荷蘭人的記錄裡,只要一逮到機會,他們就會對荷蘭人擺出嘲弄的態度;1655年時,甚至只剩五個部落還順服於荷蘭人。1651年,一位派駐淡水、雞籠的荷蘭商務員,曾在一份報告中提到,相對北部淡水一帶原住民的「溫馴」,噶瑪蘭地區的住民是一群「頑強」的人。

1799年,清朝在噶瑪蘭設治前11年,清朝官員以「性同梟獍」的「生番」稱呼噶瑪蘭族,可見荷西時代到清朝將噶瑪蘭地區納入國家管轄前,大約150年的時間,噶瑪蘭族一直不改「頑強」的本色,而這樣「頑強」的族群,到底如何在短短不到半個世紀的時間裡,受人欺至成為「餓且死」的「熟番」,最後甚至從生活了近千年的蘭陽平原消失?

蘭陽平原的三面環山、一面向海,對不擅水路的人來說,是一處難於進入的封閉空間,但對在海洋上來去自如的噶瑪蘭族而言,這卻是一個可以安居的樂園。在吳沙之前,除了熟悉台灣山林的原住民泰雅族,在約二百多年前從今南投山區翻越崇山來到宜蘭山區緊俟平原而居外,幾乎沒有人可以克服山路的艱辛來到平原。

鳥道迂迴保障的樂園

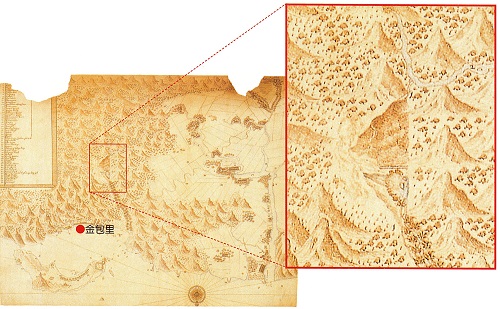

1642年荷蘭人從基隆出發試圖由陸路前往蘭陽平原,不料走了三天,走過又濕又滑的石頭,穿過又高又陡的山間窄路才到達三貂社附近。在那裡,他們聽當地人描述前去的路況,又想起三天來攀登那又陡、又峭、又尖銳的礁石時的險狀,便立刻打了退堂鼓。

兩年後,準備從淡水出兵的荷蘭人,再度向一位金包里社人,詢問從陸路進入蘭陽平原的可能性,沒有想到這個金包里人一開口即說不可能;最後,荷蘭人只好從海上進入蘭陽平原。荷蘭人和在他們之前到來的西班牙人,雖為海上霸權,但他們皆因停留時間太短,在還沒有真正介入噶瑪蘭族的生活之前,便被迫離開台灣。

1661年,鄭成功打敗荷蘭人,鄭氏王朝雖取代荷蘭人在台勢力,但海盜出身的他們就像西班牙和荷蘭人一樣,在台的時間很短暫,只有22年,還來不及以海上驍勇的本色進入蘭陽平原,便於1683年被施琅擊潰。自此,台灣納入清朝的版圖。

不過,清朝卻沒能立即將官方的勢力延伸入平原,而也正因為如此,噶瑪蘭族的祖先才可以幾百年來,在這海天的一隅堅持著自己族群的本色。

清朝將台灣東部視為化外之地,一度封鎖海上航線,當時除了橫行於中國東南海域的海盜,很少有人可以由海上接近平原,更遑論不擅水路的漢移民。於是在高山阻隔下,舉步維艱的漢移民不是不知蘭陽平原存在,就是將它想像成一個「深林密菁,疊嶂重巒,鳥道迂迴,人跡罕至」的地方,也使得那些生活在其中的噶瑪蘭族,成了「猛如虎」的「生番」。

一條移民硬闖的路

1768年〈乾隆33年〉,漢人林漢生帶領著一批墾民從淡水搭船,打算前往蘭陽平原找尋新天地;不料登陸時,遭遇了被他們視為「生番」的噶瑪蘭族。面對想侵占家園的「外人」,「高傲」的噶瑪蘭族當然「頑強」抵抗,最後這群入侵的漢人,不敵「猛如虎」的噶瑪蘭族,只好無功而返。

乾隆末年,淡水的柯有成、何繪、趙隆盛和賴柯登等人,再次想從海路踏上蘭陽平原,依然敗在噶瑪蘭族的強力抵抗下。

18世紀末,台灣的西部平原大多被漢人開發殆盡,對於在西部苦無出路的漢人來說,「人跡罕至」、「皆深林茂草,番人不知耕作」的蘭陽平原,成了他們最後的希望所在。於是在水路無望之下,荷蘭人打了退堂鼓的路、金包里人認為不可能的路,硬是被他們走了出來。

1787年〈乾隆52年〉,久居三貂山區的漳浦人吳沙,從陸路進入蘭陽平原,在平原的邊緣石城、大里簡一帶進行首次的開發。由於此地離噶瑪蘭族勢力尚遠,沒有遭到那些「猛如虎」的噶瑪蘭族的反抗,於是在吳沙心中激起再往前推進的念頭。

九年後的1796年〈嘉慶元年〉,靠著昔日試圖從水路闖蘭陽平原不成的柯有成等人的出資,吳沙帶領二百多個墾民侵入噶瑪蘭族的地域,來到烏石港以南,今頭城一帶。面對這次漢人的大舉入侵,噶瑪蘭族雖誓死抵抗,逼得吳沙等人不得不退回三貂,但卻無法阻擋日後前仆後繼而來的漢人移民。

埋石立誓突破防線

退守三貂的漢人終日苦思再進蘭陽平原。吳沙試圖取得噶瑪蘭族的信任,他派人告訴噶瑪蘭族,由於海賊想要占據蘭陽平原,擔心海賊滅了噶瑪蘭族,官方特派他率眾前來保護他們;在此墾地只為了讓隨他而來的人有飯吃,以便完成使命。聽著吳沙的說明,並且看到吳沙願意以他們的儀式,埋石立誓,噶瑪蘭族放下心防。

不久,一場可能由漢人帶來的傳染病在噶瑪蘭族村落流行,不曾見識過此種疾病的噶瑪蘭族,讓吳沙入村治病。從此噶瑪蘭族相信吳沙是為了保護他們而來,但真心的相信卻換得族人日後從蘭陽平原消失的命運。

吳沙一方面取得噶瑪蘭族人的信任,一方面到淡水廳,請求官方准予合法開墾蘭陽平原,從此他號召更多的人進入蘭陽平原。

1797年〈嘉慶2年〉,吳沙死後,他的子姪輩邁開的開墾步伐更大。1800年〈嘉慶5年〉,他們的足跡已從頭城推進至礁溪一帶。

開墾的腳步如此之快,主要是拜墾民的組織化。1802年,1,816個漢人分成九隊進占平原,拓墾的步履已進到今宜蘭、員山一帶,甚至侵入今狀圍一帶噶瑪蘭村落;到了1804年〈嘉慶9年〉,一千多名西部平埔族在潘賢文的帶領下,為了找尋新天地也來到宜蘭。

面對漳、泉和粵三籍漢人以及西部平埔族,噶瑪蘭族意識到他們的拓墾野心後,曾以生命抵抗,但終究無力阻擋,最後甚至捲入這四大族群彼此之間的械鬥。眼看著生存的空間越來越小,他們不得不在1810年〈嘉慶15年〉趁清總督方維甸來台停留艋舺的期間,呈送戶口清冊,表明他們願意遵制薙髮,請求將蘭陽平原入管轄,讓他們不必再受這些外來者的欺凌。

對噶瑪蘭族而言,這不僅是做為少數者無法抵擋多數者的悲哀,更叫他們難過的是,他們從沒有想到過去被荷蘭人,被那些「海上商人」的巴賽人視為米糧輸出地的家園,在漢人的眼中卻是一處皆是「深林茂草」的荒地。

看不見「深林茂草」提供的生活支持

而明明他們傳承祖先數百年的智慧,將漢人也難立足的低地沼澤化做良田,是個不折不扣的農人,卻被漢人以及清朝官員看成一群「不知耕作」的人。

這些外來者當噶瑪蘭族只會「鏢魚打鹿」,即使會耕種,也因「性愚」以致再怎麼「用力苦」也只能「成功少」的種出夠一年所需的糧食,於是在「家無贏餘而地多荒穢」的景像中,將他們想像成是一群「視地不甚惜」的人。

事實上噶瑪蘭族並非不珍惜土地,只是他們的方式與漢人不同。通常他們在一塊地耕種了幾年後,會讓它休息幾年,靠著老天的力量令土地來日再種出金黃的稻穗。同時,對他們而言,土地不僅是為了種稻而存在,從那些包括等待恢復生機的休耕地在內的「荒穢」地上,所長出的「深林茂草」,都可以化作生活所需的物品。

那裡是野生動物的天堂,是男人馳騁的獵場;那裡有男人為家人建屋、造船所需的木料,也有女人為家人編織衣服所需的材料,更有著讓每天餐桌充滿變化的菜色,甚至生病時所需的藥草。他們知悉那「深林茂草」裡的一草一木,就像他們熟悉海洋裡各種生命的變化一樣。在海陸之間,以大自然一員自居的噶瑪蘭族,對於老天的賜予,總是抱持著夠用就好的心。

不過,漢人向來看不到那「深林茂草」裡有噶瑪蘭族生活的支撐,也無法看見「用力苦而成功少」的耕作方式背後,有著噶瑪蘭族對土地的珍惜;他們也無法用等待的心情,想像那些「深林茂草」的土地,日後將長出金黃的稻穗。漢人只想盡速讓那些「深林茂草」化作一塊又一塊的金黃稻田。

於是從1796年〈嘉慶元年〉,吳沙帶領大量漢人入墾,到1810年〈嘉慶15年〉清朝將宜蘭納入管轄。15年之間,在濁水溪〈今蘭陽溪〉以北,漢人認為可耕的4,500多甲荒地,已有將近2,500甲被墾盡,其餘2,000甲也在往後的兩年內被墾成田地。

1846年〈道光26年〉時,合計溪南、溪北,被墾的土地將近7,300甲。配合著漢人的水利建設,數十條的灌溉埤圳散布其間,過去的「深林茂草」已成一畝畝的水田。而漢人建立的街庄,更一歩歩的迫近噶瑪蘭族的村落,最後更將他們團團的圍住。

廣大家園盡成「荒埔」

基於西部經營過程中,原住民的土地大量流失於漢人手中的經驗,清朝官員在宜蘭建置之初,擔心噶瑪蘭族也會歩西部原住民的後塵,曾特別為可能被漢人包圍住而失去生活空間的他們設定保留地。不過,一旦國家的力量介入,上千年來,噶瑪蘭族自由馳騁的土地就不再屬於他們所有,全收歸國有。

國家有權對這些土地進行重新分配,所謂「保留地」也不過是國家分配下來的土地。況且清政府執行政策不力,最後這些「保留地」還是難逃漢人的覬覦。

1810年〈嘉慶15年〉,楊廷理為宜蘭的入籍,先行進入平原調查當時土地的狀況。當時溪北漢人開發的腳步幾乎已緊臨噶瑪蘭族村落,大片墾成的土地經過向官府報備並納稅的程序,早為漢人合法擁有。在不可能從漢人手中取得土地,又無法從噶瑪蘭族村落附近找到可劃為保留地的土地狀況下,清朝官員只能將保留地寄望於海岸線上,那些沒有與噶瑪蘭村落毗連的沙埔地。

這樣的想法雖在1812年〈嘉慶17年〉提出,但因官方沒有明確的執行,漢人越界混耕的問題不斷。一直到1821年〈道光元年〉,經過重新的會勘,從烏石港到濁水溪口〈今蘭陽溪口〉,長約三十餘里、寬約一、二里的沙崙地才成為所謂「加留沙埔」的保留地。

至於西南地區,楊廷理入蘭調查時,漢人的開墾才要開始,於是他們先於每個噶瑪蘭村社的周邊,劃出一塊土地作為保留地,大社二里、小社一里,即所謂的「加留餘埔」。「加留餘埔」之外廣大的「無主土地」才分配給漢人開墾,讓漢人成為這些土地的合法主人。

宜蘭俗諺:「不是番仔田,給勿會併哩」,這句比喻自己不笨,沒有那麼好欺侮的話,正源於漢人常欺負純樸老實的噶瑪蘭族,將其土地併吞的歷史。

為漢人保留的「保留地」

當時的法律規定社內的田園只准噶瑪蘭族自耕,至於「加留餘埔」和「加留沙埔」,官府在「社番人少,不敷耕種」的考量下,准許漢人承租代為耕種;但又擔心大多數的噶瑪蘭族不通漢語,不懂漢字,如任由他們自行招漢佃耕種,恐會引起糾紛,加上保留地之外的土地已歸漢人所有,漢人常越界入侵,早就紛爭四起,於是官府就主導保留地的招佃,由官府先行丈量,再將它分配給漢人承租。

那時每甲地一年的產量約32~40石,承租進行耕作的「漢佃」一年只要繳交4石約72公斤的稻穀做為「番租」即可,然後由官方統籌按各戶人口的多少,將這些「番租」平均分配給每個噶瑪蘭族人。溪南墾成的「加留餘埔」約1,255甲,以1821年當地噶瑪蘭族人口3,307人計算,每人每年可分得僅1.5石的口糧;至於溪北的噶瑪蘭族,人數2,274人雖較少,但因「加留沙埔」不到500甲,每人每年分到的口糧,連一石都不到。

保留地的地權雖歸噶瑪蘭族所有,但實際的耕作權卻落在漢人的手中,噶瑪蘭族除了每人每年收到這樣一份口糧外,跟那塊保留地其實已沒有多大的關係了。因此,保留地的設定名為保障噶瑪蘭族的生活,但事實上還是為了滿足漢人對土地的需求。

然而漢人對土地的需求是永無止盡的,總是想盡辦法要占有這些保留地,甚至保留地之後的自耕地。他們不是偷偷將立在保留地上的樹界挪後,讓自己的土地變大,就是利用噶瑪蘭族不喜歡受到死靈或不乾淨東西污染的習慣,故意在他們的土地丟棄動物死屍之類的東西,讓噶瑪蘭族因而放棄這塊土地。

有時候更勾結官員,在契約上動手腳,不僅讓明明在清朝法律上規定,不可買賣的保留地與自耕地成了漢人所有,最後還讓噶瑪蘭族賴於活口的「口糧」也給剝奪了。

在污名中越來越貧窮

在漢人尚未入墾平原之前,噶瑪蘭族憑著自己的力量縱橫在這塊土地上,過著「富裕」的生活;但漢人來了以後,土地成為「國土」,他們的生活空間在短短數十年間,被限縮在村落的範圍。既不能用過去祖先傳下的方式自由使用土地、種植所需的稻米;也沒有多餘的米可以等待海上商人前來,或自己出海換取所要的生活用品;「深林茂草」大多化作漢人的耕地,想從中取材自製生活用品,也越來越困難。

加上官員致力於讓他們從過去「茹毛飲血,蓬髮露體」的「生番」,轉變成「薙髮著衣」、懂得「烹調飲食」的「熟番」,迫得他們不得不學會如何使用「銀錢」。用錢購買那些漢式生活所需的用品,但錢從哪裡來?那份口糧幾乎是他們最重要的經濟來源。

此時,偏偏有一些貪婪的官員藉各種的名目在收租發糧時,扣他們的口糧,或者要求繳交額外的費用。各種的需索,迫得「沒錢」的噶瑪蘭族只好將「口糧租」賣了,以便換取區區幾文可以應急的錢,從此保留地上每年的收成都歸漢佃所有。

依照清朝律法,保留地不能買賣,無論如何其地權都屬於噶瑪蘭族所有,但在當時留下的契約裡,噶瑪蘭族常連最後的地權也轉讓給漢佃。有時連村落內只准自耕的田園,也經由租給漢人耕作的歷程,最後「賣給」漢人。

在土地已失,又無糧的狀況下,噶瑪蘭族的日子越過越「貧窮」,不過,比起「貧窮」難熬,他們身上所背負的「番」的污名,更叫人難以承受。當時清朝擬定政策的官員,雖處處為噶瑪蘭族著想,但整個大環境處處是歧視與剝削,迫得他們不得不另謀出路。

多數中求生存的少數

就在柯培元寫下「熟番歌」的五年後,1840年〈道光20年〉左右,那些「翻悔不如從前生」的噶瑪蘭族開始行動,溪北有人往頭城以北走,溪南的人則往南遷往南方澳與奇萊平原一帶。

當聽聞以加禮宛社人為主的噶瑪蘭族移民,逐漸在奇萊平原站穩腳跟,追隨者也越來越多。而留在平原的噶瑪蘭族,為了活下去,也不得不有些舉動。1862年〈同治元年〉,開始有人和昔日曾與他們爭地的西部平埔族,共同加入漢人出資的墾團,前進叭哩沙平原〈三星地區〉,開拓泰雅族出沒的山腳地區,一直到光緒初年都沒有中斷過。在以漢人為主流的社會,他們不得不學習過「漢人」的生活。

1895年,台灣割讓予日本。1896年,日本統計平原上噶瑪蘭族的人口為2,903人,這些噶瑪蘭族因為生活與漢人幾乎無異,被日本政府歸為一般的平地人。二戰後,這些噶瑪蘭族躲進「平地人」的身分裡,終於從平原消失了身影,四百多年前,西班牙人與荷蘭人心中那個「既高傲又頑強」的噶瑪蘭族,也從此成為平原上的一頁歷史。

附註

- 附件一:伊能嘉矩手稿。1896年10月,他從台北搭火車到基隆,最後翻越草嶺古道進到蘭陽平原的路線。草嶺古道崎嶇的山區是一道天然的屏障,使得蘭陽平原長久以來保持孤立的狀態。

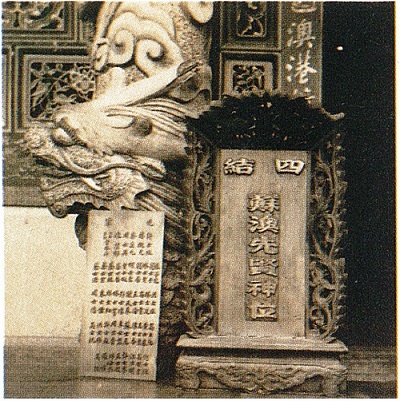

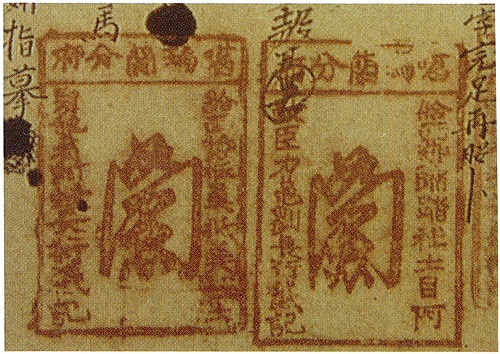

- 附件二:開闢狀二庄鄉勇堂布幅。宜蘭市凱旋里神福宮裡的「開闢狀二庄鄉勇堂布幅」上具體呈現了層級分明、充滿組織力的墾團。漢人在蘭陽平原開墾的腳步如此的快,主要因為他們合數十佃為一小結,再合數十小結為一大結,並從每一小結與大結中選出稱為「結首」的領導。

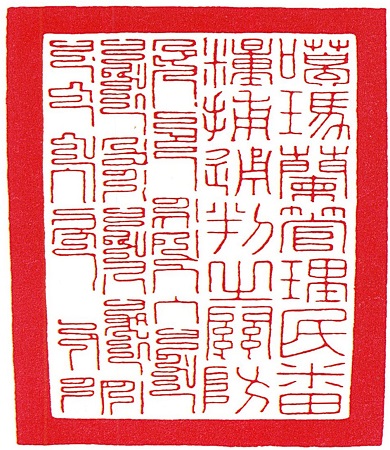

- 附件三:「嘉慶十五年九月初一日給四圍佃戶李世明未墾荒埔易知丈單」。在清朝尚未設治前,濁水溪(今蘭陽溪)以北的可耕地已有大半墾成。清朝設治後,對原本屬於界外的荒埔進行清丈。在墾民完成納稅手續後,清政府便發給丈單,讓過去「非法」從噶瑪蘭族手中取得的土地「合法化」。

- 附件四:「嘉慶十九年三月十二日給佃人朱生認墾掃笏社埔地執照」。蘭陽平原設治時,今蘭陽溪以北的土地大多為漢人所墾,以南的土地則才剛要開墾。清廷在設治前夕,先遣人進入溪南丈量土地,除了圈定噶瑪蘭族村落的範圍,並依村落大小,在村界的周邊劃出二里或一里的土地做為每社的「加留餘埔」。「加留餘埔」以外屬於「無主土地」,由政府直接分配給漢人開墾。至於「加留餘埔」則考慮當時的噶瑪蘭族還未具備招佃的能力,由官府代為招漢佃承耕,並發給執照。

- 附件五:20世紀初蘭陽平原噶瑪蘭人的分布圖。19世紀中葉道光年間,漢人在平原的發展達到了空前,身處在滿是漢人街莊聚落的噶瑪蘭族只得啓動一次又一次的遷移。