124期-《噶瑪蘭族》第貳部‧消失─最後的海角一樂園

摘自陳淑華,2006,宜蘭縣立蘭陽博物館

無論從淡水河口轉越三貂角南下,或從花東海岸一路北上,在這條串連台灣北部、東北部和東部,長達三百多公里的海岸上,島嶼的大山大脈總是偏東直迫深海,陡峭的斷崖曲折不斷。

編按

2006年出版的《噶瑪蘭族》一書,由陳淑華老師撰文,從「尋找」噶瑪蘭族的根、一探「消失」的噶瑪蘭族文化至「重現」噶瑪蘭族的名,一百多頁的篇章圖文並茂,磅礡如泉湧、細膩如織雨,歷史不再囚於文字之間,像幻燈片一幕一幕映入讀者眼簾。《噶瑪蘭族》一書目前已售罄,本館評估沒有再版之必要,因上傳為電子檔,刊載於《蘭博電子報》,美編方式有所更動,敬請見諒。

19世紀中葉,當噶瑪蘭人活躍在這一條海陸時,也是他們消失於蘭陽平原的開始。透過清朝、日治時期文獻以及西方人士的紀錄,追尋噶瑪蘭人的足跡,人們將發現隱藏在漢族偉大開拓史背後的是一首噶瑪蘭族的遷徙悲歌。

難得的一處家園

對數千年來航行在這條海岸線,尋找落腳處的人們來說,這似乎是一趟令人絕望的旅程,不過絕望中仍有老天對人的憐憫。除了幾處從山裡向東奔流的河川,在短促之間沖積或沖刷成的平原與河階地,零星錯落其間可供人們落腳外;在東北轉角處撐開中央山脈和雪山山脈,令人豁然開朗的蘭陽平原,更是難得的一處生存舞台。

不過,這樣一處生存舞台並不是人人都可以輕易在此立足,要在這塊土地活下來,首先得經得起風雨的考驗。五、六千年來,一群又一群的人陸續踏上這處土地,在今日平原上的主要住民──漢人到來之前,只有噶瑪蘭族挺了過來,在這海天的一隅建立一個屬於他們自己的家園。

台灣位於東亞季風前緣,是季風環流變化的敏感地帶,而令人嚮往的蘭陽平原更屬於前哨區。這裡不僅終年無旱,冬季正面迎向東北季風,背後又有高山的阻隔,雨量更是驚人,許多低窪地區可能因積水過深而無法耕種。這種特殊的風土,加上五、六千年來的全球天候變化,讓人們在這片土地來來去去。

根據地質學者的研究,大約一萬八千年前,全球的氣候開始由寒冷轉溫暖,冰河消融,海平面極速上升,海水一度進入今日蘭陽平原的中心,淹沒大半的平園區;大約六千年前,全球海平面趨於穩定,海水才退去,古海岸線東移,蘭陽平原上露出了今日的面貌。

考古學家目前於蘭陽平原找到,最早一批人類活動所留下的遺址,應該就是此時留下的。4,000~3,500年前左右,全球發生一次短暫海侵,海水又淹沒平原區,那批可能最早踏上蘭陽平原的人的子孫,只好退居丘陵地帶。

風雨磨塑的一群人

到了約三千年前,海水開始逐漸退去;歷經約一千年的光陰,平原才又重現。但此時冬季季風增強,大風大雨讓人們難於這種艱困的環境下立足,慢慢地,平原上再也找不到人類的足跡。

一直到一千三百多年前,天氣趨暖和,才有新的一群人又站上蘭陽平原的土地,自此人類的足跡似乎一直存在平原上。雖然九百年前左右,天氣一度又轉壞了,六百多年前也曾遭遇惡劣的小冰期,有人因而退場,但也有人不畏風雨的強進。

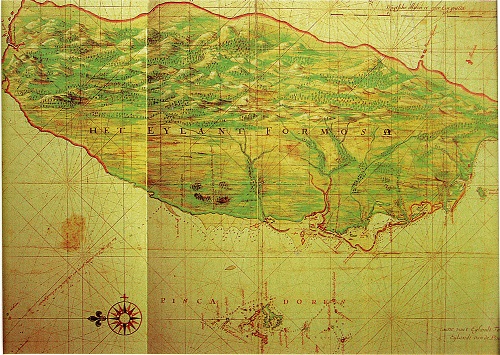

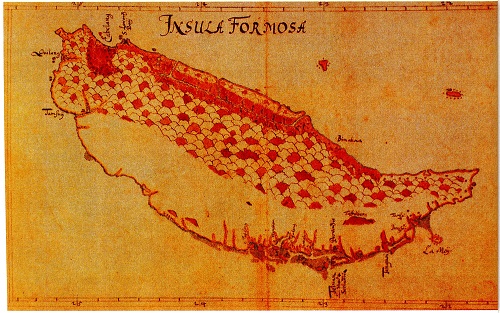

進進出出之際,人群的祖先來源也許不同,不過風雨的磨塑,讓選擇留在蘭陽平原的人展現一種共同的地方個性;讓四百多年前,來到蘭陽平原的西班牙人與荷蘭人,以「噶瑪蘭地區的人」將他們視為同一群的人,而這一群「噶瑪蘭地區的人」的子孫,就今日的噶瑪蘭族。在西班牙天主教傳教士的筆下,他們是一群高傲的人;在荷蘭人的眼中,他們更是一群頑強難馴的人。

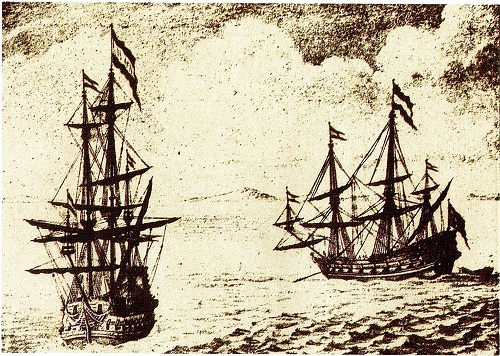

1492年,哥倫布發現美洲新大陸,開啟了歐洲地理大發現的時代,自此絡繹不絕的西方船隻航行在前往亞洲的大洋上;17世紀,西方人的腳步也踏上了台灣。

帝國最後征服的地方

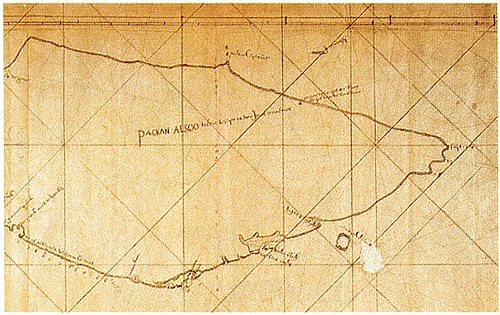

當時從歐洲經美洲墨西哥,穿越太平洋到達菲律賓馬尼拉的西班牙人,在順著黑潮從菲律賓橫渡太平洋返回墨西哥的航線中,想以東台灣做為他們的補給站。於是1626年,他們從台灣極東點的三貂角登陸,占領涵蓋基隆、淡水和蘭陽平原的台灣北部,其中蘭陽平原是他們最後征服的地方。

1642年,早西班牙兩年來到台灣,占領南部地區的荷蘭人,趕走西班牙人後,於接收西班牙人在北部的勢力的過程中,蘭陽平原也是一個最後攻克的地方。去除當時仍深不可測的高山地帶,環繞台灣四周的海岸平原地區,蘭陽平原幾乎總是外來勢力最難進入的一個區域。

數百數千年來,噶瑪蘭族的祖先前仆後繼的堅守著這個海角,西班牙的文獻裡,至少有25個噶瑪蘭族祖先的部落在此建立;到了荷蘭人的時代,曾經臣服於荷蘭人的有39個,與之敵對的有6個。

這45個部落,散步在平原海拔5公尺以下的地區,在這片溪流、沼澤密布的低地平原,祖先來自海上的他們,懂得如何避開水患瀕繁的地方,在海岸沙丘的內側邊緣、濱河傍水和高突的地形中建立部落。

除了在水淹不到的高地種小米外,他們也知道如何應用多水的環境,找出種稻的方法,把別人眼中的惡地化做盛產稻米的豐饒之鄉。

惡水中的富饒地

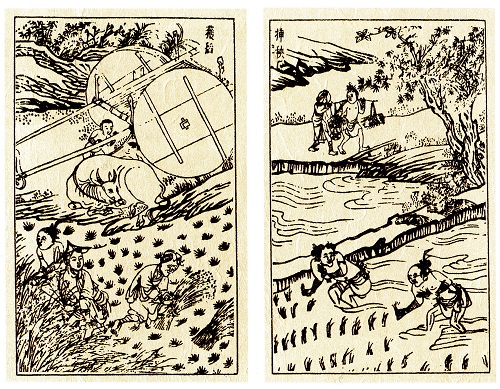

1644年9月,荷蘭東印度公司派遣彼得‧彭恩〈Pieter Boon〉率隊從冬山河畔的婆羅辛仔宛社踏上平原的土地。為了討伐不肯服從的奇立板與掃笏兩社,他們深入這片沼澤平原。

從婆羅辛仔宛社出發到掃笏社,兩天的行程裡,他們首先借用當地特有的舷外浮桿船渡過冬山河。但這種在船身上加裝浮木,藉以增加水上行走穩定性的船隻,仍無法讓經歷過太平洋凶險的他們安然渡過,結果有一艘船翻覆了,一名士兵因而溺斃。而往後的路更難走,有時要穿過長滿蘆葦的地方,在沒路中走出路來;有時沿著河邊走,水深不但到小腿的一半,有的及膝、及腰。一路就這樣行走在泥沼裡。

雖然最後荷蘭人以數百支毛瑟槍的威力,讓掃笏和奇立板兩社的人屈服,但面對這樣的路途,他們也不得不承認它的艱辛。在彭恩的征討日誌裡,對這「一條很壞、很難走的路」有深刻的記錄。

不過,噶瑪蘭族面對這樣「艱辛的環境」,卻能夠將它化做「一片平坦、潮濕而且泥沼的稻田」,這樣的景致,在荷蘭人來到掃笏社時曾親眼見過。而毛瑟槍的死亡槍響過後,在空無一人的掃笏和奇立板兩社,看到一屋一屋滿滿的稻米和小米,更留給荷蘭人深刻的印象。

沼澤地上的種稻高手

在彭恩的日誌裡,當軍隊駐紮在婆羅辛仔宛社時,冬山河流域附近,前來表達願意與荷蘭結盟的各社首領,請求彭恩允許他們能夠以稻米取代鹿皮,做為向荷蘭東印度公司繳交的貢物。

最後,彭恩同意每戶人家,每年應繳二袋米。在彭恩結束此次征討時,有六社前來繳納貢物,因為正逢稻米收割期,又是第一次征收,每戶並沒有繳足數量。不過,即使如此,這些繳納的米在分給那些已經吃完自己麵包和米的士兵,以及隨船的中國苦力後,仍有四百袋被搬上停泊在蘇澳灣的Leeuqereq號,準備運回淡水。

往後的文獻裡也不時記錄著,有的村社以農忙做為延遲到雞籠向荷蘭人繳交貢物或不參加集會的理由。一個為了農事而忙的噶瑪蘭族身影,便如此自那片舉步維艱的沼澤平原上浮現。而那勞動的身影還更進一步將那處滿布風雨考驗的土地,經營成一處北台灣的米糧輸出地。

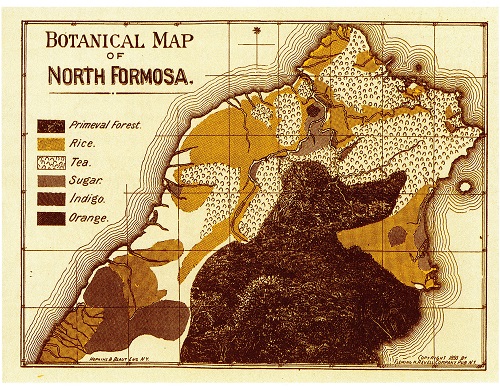

餵飽「海上商人」的肚子

在荷蘭人到達前,一位1625年抵台,娶了淡水地區原住民為妻的西班牙人,就曾在駐台的西班牙人缺糧時,受託前往噶瑪蘭地區採購米糧。1644年5月左右,準備率軍進入蘭陽平原的彭恩向一位金包里社人打聽平原的情形,得知淡水一帶雖生產不少的米,但仍不及噶瑪蘭地區。噶瑪蘭地區生產的米,除了滿足當地人所需,還可以讓鄰近講巴賽話的金包里、三貂社人,免受米糧產量太少,得不到溫飽的苦。

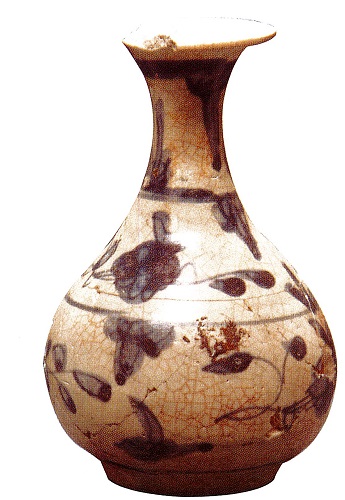

充足的米糧,使平原上的噶瑪蘭族,不用像金包里、三貂等社的人般,得奔波於海上當個辛苦的「海上商人」。當時花蓮立霧溪口的哆囉滿產金。講巴賽話的「商人」航行在台灣北部至東部海域,與來自中國大陸的商人交易取得粗布、衣物和鐵鍋等物品,再用這些物品與噶瑪蘭族換取可以溫飽的米糧,也與哆囉滿社人交換當地的特產──金子,而這些金子正是中國人願意與他們打交道的關鍵所在。

哆囉滿社所產的金,人人喜歡,不過,就像害怕蘭陽平原的人,不敢與他們打交道一樣,中國商人也害怕哆囉滿人。因此,即使喜歡金子,也只能透過素來有交往的巴賽人取得。荷蘭人一直想直接獲取,但在趕走西班牙人前,他們並不知道哆囉滿社確切的地理位置,從1638~1645年,荷蘭人陷入找尋哆囉滿、找尋黃金的狂熱中,他們環繞台灣四周的海洋而行,為了建立從淡水出發,繞過東北角,沿著東海岸前往哆囉滿的一個中繼站,才有彭恩率軍進入蘭陽平原一事。

用米糧支撐的黃金歲月

平原上的噶瑪蘭族不能免俗的也喜歡金子,他們將金子製成盛典時穿戴飾品,甚至是死後的陪葬品。不過,他們不用假他人之手,也清楚哆囉滿社在哪裡,往往一跳上船,就能輕易來到南邊的花蓮立霧溪口,直接用他們從那些「海上商人」手中換取的粗布,與哆囉滿社人交換金子。1643年,彼得‧彭恩從安平出發,繞過南台灣,前往東台灣,找尋哆囉滿的途中,便聽聞了這樣的事。

雖然四百多年前荷蘭人留下的文獻裡,噶瑪蘭族呈現的是一個種蹈能手的形象;不過,身上流淌的海洋基因,自祖先來自南方島嶼的傳說中,一路流傳下來,讓他們沒有往海拔五公尺以上的平原高地拓展生存空間,一直留在多水的低地,留在一個可以隨時親近海洋的地方。

每年農作收割季節,他們會駕船北上到淡水、關渡一帶進行獵首。17世紀西班牙傳教士記錄的這般行徑,一直到19世紀初都還存在,1809年,日本人文助漂流到台灣東海岸大港口阿美族的村落,他不僅在途中遇上出海的噶瑪蘭族,更聽到阿美族談到每年從仲夏到初秋之間,他們很害怕遇上那些從海上呼嘯而過,見人就擄的噶瑪蘭族。

最後的海陸兩得意

從西班牙人的時代,到漢人大量入墾宜蘭的前夕,將近二百年的時間,噶瑪蘭族一直不曾離開過海洋。而他們也一直堅持著二百多年前,祖先面對西班牙人與荷蘭人時,所展現的一種「高傲與難馴」的姿態。

環顧散居在北海岸、蘭陽平原和東海岸之間的各社群,有誰能像他們海陸兩得意?在三面環山的陸地上,他們沒有自困在多風多雨的土地,反而讓這塊土地長出金黃稻穗,這些米糧不但養育了將近萬個噶瑪蘭族,還滿足鄰近金包里、三貂社人所需。

而這份豐收帶來的安頓,並沒有將他們封閉在陸地,反而讓他們面對唯一的海洋時,有著更大的自主空間,握著多餘的米糧,他們可以等待「海上商人」的到來,也可以自己出海換取布匹、鐵鍋、金子等等讓生命裝點的更豐富的物品。海讓他們的生命更豐盛、更寬廣,撇開日常的捕魚,他們在海上與朋友相遇,與商人交易、甚至與敵人交手。

19世紀末葉,漢人幾乎占去整個蘭陽平原,昔日「種稻的能手」失去土地,也失去了那份生命的自信,只能投入海洋母親的懷抱,在那裡尋求慰藉。

1860年代末,來台的英國領事泰德〈Taintor〉,在他的筆下,描述噶瑪蘭族是一個鮮明的海洋子民,他們在溪流與海岸採集、捕魚,更能進入大洋,順著海流,南來北往於蘭陽平原、北海岸和東海岸之間。

最後,還是海洋為他們指引了一條路,讓噶瑪蘭族在花東海岸找到一個可以棲身至今的家園。