123期-《噶瑪蘭族》第壹部‧尋找─在成為「漢人」的邊緣

摘自陳淑華,2006,宜蘭縣立蘭陽博物館

編按

2006年出版的《噶瑪蘭族》一書,由陳淑華老師撰文,從「尋找」噶瑪蘭族的根、一探「消失」的噶瑪蘭族文化至「重現」噶瑪蘭族的名,一百多頁的篇章圖文並茂,磅礡如泉湧、細膩如織雨,歷史不再囚於文字之間,像幻燈片一幕一幕映入讀者眼簾。《噶瑪蘭族》一書目前已售罄,本館評估沒有再版之必要,因上傳為電子檔,刊載於《蘭博電子報》,美編方式有所更動,敬請見諒。

90年代以前,他們的父母輩有許多人不知道自己是噶瑪蘭族,社會大眾也不知道有噶瑪蘭的存在。在過去半個多世紀的時間裡,噶瑪蘭族只活在文獻裡,活在學者的學術鑽研裡。到底噶瑪蘭族是一個怎樣的族群?透過語言學家、歷史學家、考古學家或人類學家的找尋,人們將一步步貼近真實的噶瑪蘭族。

尋找,之三 在成為「漢人」的邊緣

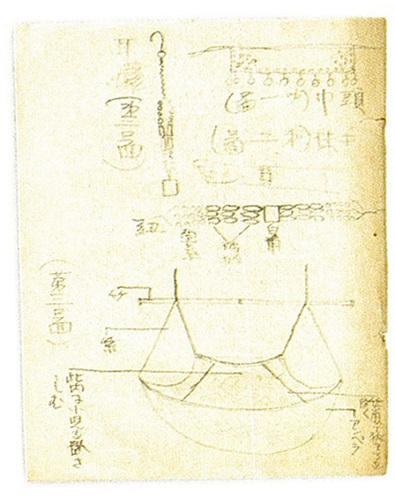

1896年,日人治台第二年,伊能嘉矩來到蘭陽平原,遇到噶瑪蘭族抵美社的頭目振金聲,發現他是一個壯年紳士,有著秀才身分的振金聲,對於自己社群的歷史和習俗也很清楚,既寫得一手好漢文,也記得許多噶瑪蘭語。以人類學家的角度來說,像振金聲這樣一個還懂得母語的「噶瑪蘭族」,對伊能此行的調查研究工作有很大的幫助,而從深受儒家文化影響的人眼中看去,一個「野番」的後代可以「開化」成一個紳士、一個秀才,也是伊能很肯定的一件事。

將「番」改造成「人」

當時距離吳沙帶領大量漢人入墾蘭陽平原約一百年的時間,距離清朝將蘭陽平原納入管轄也有約八十五年的光景。在漢人覬覦土地、清朝官員想把噶瑪蘭族從「番」改造成和他們一樣的「人」的過程中,有些失去土地、不願活在「番」的歧視中的噶瑪蘭族,早在伊能到來的半個世紀前,便忍痛離開祖先代代相傳、生活了將近千年的土地,前往南方的花蓮找尋新天地。

而留在平原約三千名的噶瑪蘭族為了活下去,不得不接受漢人的生活模式,於是伊能嘉矩到來蘭陽平原時,他所遭遇的噶瑪蘭族,其「生活習慣實際上多半已經漢化,衣食住方面除了一些特殊的習俗外,與漢人生活無異。」

發源於黃河流域的漢族,向來自認為「人」,而視周遭有著不同文化的民族如昆蟲或野獸般的「非人」。將這些不是「人」的人感化改造成一個像漢人般的「人」,則是在儒家文化泥土中成長的漢人的理想。於是渡海來台的漢人便以有歧視意味的「番」字,稱呼生活習慣完全不同於他們的台灣原住民。

滿族雖以異族的身分入主中原建立清朝,他們承襲的仍是中國的儒家文化,同樣的,來台的清朝官員也肩負著改造台灣原住民的使命。在改造的過程中,「番」開始被區分為「生番」與「熟番」。「熟番」意味著已經向清朝政府歸順輸餉,並且接受漢文化洗禮,生活幾乎和漢人無異;「生番」則否。

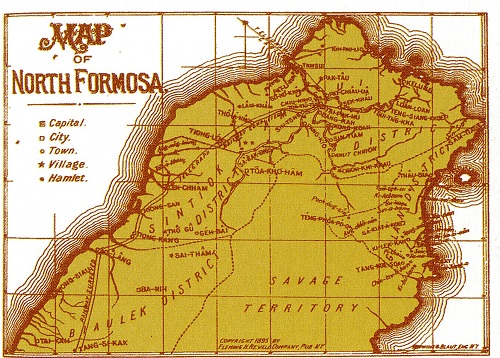

消失在漢人社會的「平埔族」

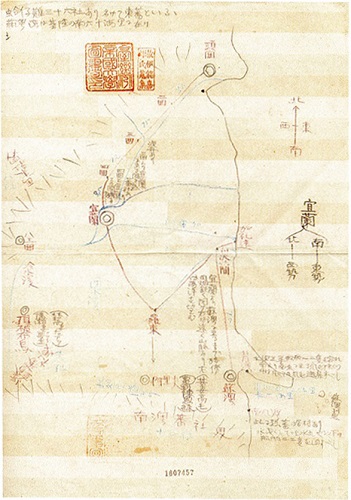

來自同屬儒家文化圈的日本,飽讀中國詩書的伊能嘉矩,雖有著現代人類學的訓練,但他的腦子仍保留清朝「生番」與「熟番」的觀念,並以此做為他對台灣原住民分類的架構。1897年,伊能嘉矩與栗野傳之丞兩人花了192天的時間,旅行全台後,他發現生活在高山地區以及花東平原地帶的原住民,大多屬於「生番」;西部平原的原住民與噶瑪蘭族則都處於「熟番」的狀態,於是便以當時漢人對平原原住民的稱呼「平埔番」為這些「熟番」命名。

不過,噶瑪蘭族的生活乍看之下雖與漢人無異,但他們並沒有像西部平原那些比較早接受清朝統治的原住民般全盤漢化,許多噶瑪蘭族的生活裡都還保留著母語和部分的習俗。在「平埔番」的研究調查中,伊能嘉矩對於當時蘭陽平原上的噶瑪蘭族寄予最深的期待,期待能從他們的身上,看到「怎樣的風俗容易改變,什麼樣的習慣可以永久保存」。

日本統治台灣後期,殖民政府將充滿歧視的「生番」改稱「高砂族」,「平埔番」則改為「平埔族」,同時因為「平埔族」的生活與漢人沒有兩樣,早已將他們視為平地人。台灣光復以後,「高砂族」再度被改為「高山族」,繼續存於台灣社會,成為今日台灣原住民族的本體;而已成為平地人的「平埔族」,則失去原住民的身分,藏身在「漢人」的社會中,讓社會大眾以為他們已經消失了。

成為「平埔族」的「噶瑪蘭族」

1968年,學者阮昌銳來到蘭陽平原,想以當時已被歸為「平埔族」的「噶瑪蘭族」做為研究的對象。不過,他卻碰到一個難題,就是哪裡有噶瑪蘭族?

這是當時研究「高山族」與「平埔族」最大的不同。「高山族」生活在那個地方,一問就知,而且他們也自認為「高山族」。不像進到蘭陽平原的村落,一問哪裡有「平埔番」,當地人馬上會回說:「很古早是有,現在都沒有了,如果有也早變作我們『人』了。」

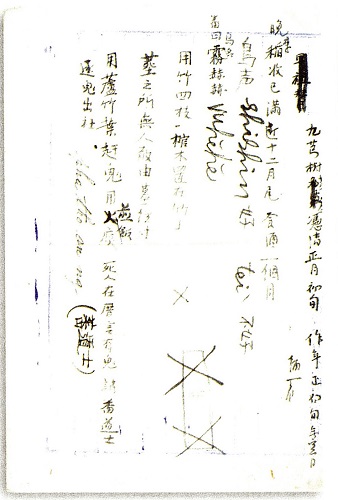

阮昌銳只好先從文獻下手,循著文獻記載的噶瑪蘭族村落,結果往往撲了個空。翻閱日據時代的戶口資料也是一種途徑,凡是記載有「平」或「熟」者應該就是「平埔番」──噶瑪蘭族。不然就到教會去翻閱教徒名冊也是一種方法,1873年〈同治12年〉,加拿大籍長老教會傳教士馬偕首度造訪蘭陽平原,往後將近二十年的時間,他讓約三千名,幾乎等於當時整個平原上的噶瑪蘭族,都受洗成為基督徒,這些人的名字都留在教會的名冊裡。

那時的噶瑪蘭族選擇漢人較少接受的基督教做為依歸,無疑也是一個弱勢族群處於強大的漢化壓力下,維持自尊與認同的一種方式。在那段時期,有些噶瑪蘭族因而取「馬偕」的「偕」字,做為自己的漢姓,於是姓氏也成為阮昌銳找出噶瑪蘭族的線索之一。除了「偕」姓,取「番」字而來的「潘」姓、或隨吳沙的「吳」姓都是追溯的對象;另注意一些保留原噶瑪蘭族名字的音譯漢名,如男子名「龜流〈kulau〉」、或女子姓「伊擺〈ipai〉」等,也可能找到噶瑪蘭族。當地人一聽到阮昌銳提這些名字就會說:「你是問什麼人家的阿公或阿媽嗎?」

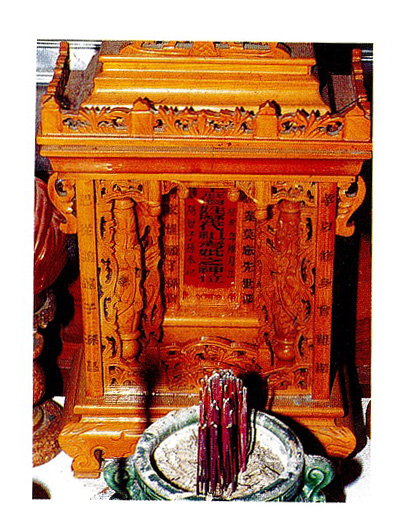

當阮昌銳不確定這一家是不是噶瑪蘭族時?他可能就會進入他們的家裡,看看家中供奉的祖先牌位。噶瑪蘭族雖然接受了漢人祭拜祖先的方式,但祖先牌位上所寫的祖籍地卻會透露這家人的族群身分。蘭陽平原的漢人大多來自漳浦、龍溪等,噶瑪蘭族的多半會寫宜邑〈宜蘭〉或鄉名如三星、五結,也有寫皇華〈可能指皇帝子孫、華夏民族〉或皇民。最後,也不能錯過直接訪問每一個噶瑪蘭族人居住過的地方的耆老或鄉紳。

歷經十多天的田野訪談,阮昌銳認為,當時的漢人在言談中並沒有顯現出對噶瑪蘭族的歧視,也不覺得他們是「番」,而噶瑪蘭族亦自認為是「人」,當有人說他是「番」時,他們會很生氣。可見百餘年來「番」的污名,是多麼的沉重,讓他們必須將自己真正的族群面貌隱藏起來。

「漢化」以外的路

阮昌銳調查時,估計平原上的噶瑪蘭族約仍有八百多人。老一輩多少還能講點自己的語言,在看似「漢化」的生活,也還保有一些固有的習慣和想法。不過,大約十五年後,當日本學者清水純想以「噶瑪蘭族」做為研究對象時,他卻將田野的地點轉移花蓮新社,也許那時蘭陽平原上噶瑪蘭族早已和西部平原的平埔族一樣,將自己的身分完全的隱藏起來,讓清水純只好以150年前因不願接受漢化而遷移至花蓮的噶瑪蘭族後裔,為田野調查的對象。

就如伊能嘉矩和阮昌銳一樣,在找出噶瑪蘭族固有的習慣與文化之外,清水純最想了解的也是噶瑪蘭族到底「漢化」到了什麼程度,他相信夾處在漢人和原住民中間的噶瑪蘭族,可以提供文化變遷的過程。

清水純以《變化中的一群人》一書呈現噶瑪蘭族,書中還指出自與漢人接觸以來,噶瑪蘭族所走的就是漢化的一條路,至今不管從血緣或生活習俗,要找出一個真正的噶瑪蘭人都是一件很難的事。

不過,1980年,清水純的研究,卻意外引起那些被認為已漢化的噶瑪蘭人注意,他們開始想了解祖先所留下的文化,並進一歩把自己從「漢化」的邊緣拉回,創造出屬於新一代噶瑪蘭族的文化。

祖先指引的路

多少年來,移居花東一帶的噶瑪蘭族,有許多人沒有忘記在年終時用傳統的儀式祭祖,即所謂的Palilin。

他們會準備糯米酒和糯米糕在廚房的灶上進行祭祖,不過現在也有以米酒取代。噶瑪蘭族中祖先來自哆囉美遠社者所準備的祭品,除了糯米酒和糯米糕外,還要準備一隻會啼叫的公雞,將之燒烤宰殺後,煮熟取其心、肝、胃。祭拜的地點在客廳的中央,整個儀式的進行不准外人參與或觀看。

由於對儀式的堅持,對祖先的謹記在心,讓他們的後代,得以在「漢化」的生活中,找到屬於自己族群的認同。

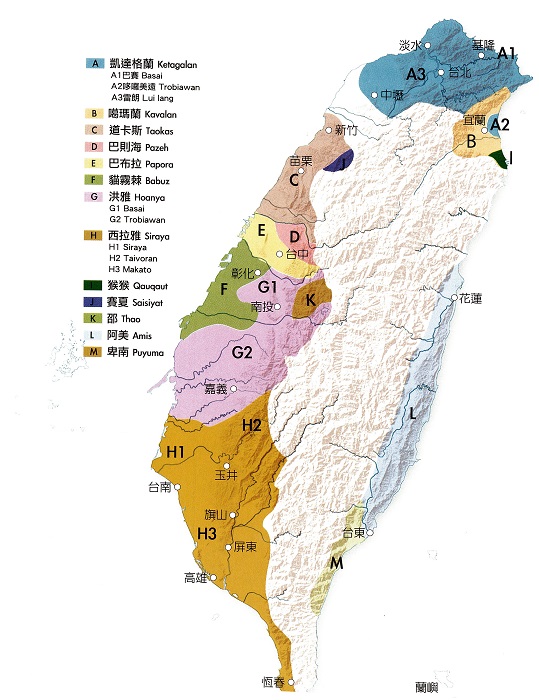

附註:十九世紀居住在平原的台灣原住民

今日平埔族指的是過去居住在西部平原、而今已融入廣大漢族社會而消失在台灣社會的原住民。不過,清朝時所稱的「平埔番」指的是所有居住在平原地帶的台灣原住民,其中包含居住在花東平原的阿美族與卑南族。

日治初期,「平埔番」(「番」字日人寫作「蕃」)指的是居住在平原地帶已經「漢化」的原住民。有時也涵蓋「賽夏族」和「邵族」。而當時噶瑪蘭族的生活大致與漢人無異,也被列入「平埔番」的行列,不過噶瑪蘭族仍保留部分習俗與語言,讓伊能嘉矩對他們保持了高度的研究興趣。