142期-北關嘉慶古礮管與清代宜蘭軍事史6-2

許毓良

十八世紀臺灣綠營佈防工事與民番武力組織(上)

十七世紀一百年的時間,不管是荷蘭、西班牙時期、鄭氏時期,還是步入清代,每一次政權轉移必定與戰爭有關。這說明臺灣為四戰之地,具有重要戰略地位。因此從荷西時期開始,歐洲殖民者就在臺灣與澎湖興建不少軍事建築,做為防守依據。我們可以看一下清初的地方志,如何形容它們。

1.城堡(堡壘)

臺灣歷史上第一部地方志,康熙二十八年(1688)由臺灣知府蔣毓英編纂《臺灣府志‧規制志》,對於軍人駐防而非百姓居住的四座城堡,有著隻字片語的敘述:

紅毛城在鳳山縣轄安平鎮,係紅毛歸一王所築。周圍廣二百二十七丈六尺,高二丈六尺

,設門二。辛丑年鄭成功率舟師下之,即其城而居焉,今尚存。

赤崁城在府志西北隅,近海。周圍廣四十五丈三尺,高約三丈六尺。無雉堞之設。

名雖為城,而實樓榭,故又名紅毛樓,紅毛酋長居之。鄭氏因以貯火藥軍械,今因之。

淡水城在淡水江口,屬奇獨龜崙社,今頹圯。

雞籠城紅毛所建,今圯壞。

澎湖暗澳城,明嘉靖間都督俞大猷追流寇林道乾至此,因築焉。今頹壞,故址尚存。

澎湖瓦銅港澳銃城,係紅毛所築,明金門哨兵尚駐紮于此,今圯。(註1)

紅毛城就是今天的安平古堡(圖片一),位於大鯤鯓(臺南市安平區)。荷蘭人初命名為奧倫治城(Orange),後改名熱蘭遮城(Zeelendia),成為荷蘭人在臺統治中心。清初先隸屬於鳳山縣安平鎮,雍正九年(1731)改隸臺灣縣。(註2)歸一王即是最後一任臺灣長官揆一(Frederick Coyett,1615-1687),清制一尺(量地尺)約為34.5公分,一丈約為345公分 。所以紅毛城周圍廣約785.22公尺,高約8.97公尺,所謂的安平鎮就是鄭成功命名。(註3)

赤崁城就是今天的赤崁樓(圖片一),舊名也稱紅毛樓,但荷蘭人命名為普羅岷希亞城(Provintie)。從「樓榭」格局來看,其實不是戰鬥防禦用的城堡,所以沒有雉堞(城垛)。它的周圍廣約156.28公尺,高約12.42公尺。鄭氏治臺充做軍火庫,清代也沿襲下去。

淡水城,就是今天淡水紅毛城。雞籠城位於今基隆市和平島,已經找不到遺跡。西班牙人興建淡水城時,命名為聖特‧道明哥城(Santo Domingo)。(註4)《臺灣府志》還特別記下清初屬於「奇獨龜崙社」,考該社可能是大洞山社(大屯社、圭北屯社),但也可能是雞洲山社(雞柔社、雞柔山社、圭柔社、圭柔山社)。(註5)至於雞籠城在興建時,西班牙人稱它為「至三位一體城」(Santisima Trinidad)。1642年荷蘭人把西班牙人逐出北臺灣時,破壞了雞籠城,並把工料運往淡水城。1664年也就是鄭成功驅逐荷蘭人出臺灣的第二年,荷蘭人又重新回到雞籠圖謀久據。此時荷蘭人修復已經殘破的雞籠城,但是1668年主動撤離雞籠時,又把它炸毀成斷垣殘壁,形成志書紀錄的「圯壞」,不是久未整修讓它慢慢傾倒的「頹圯」。(註6)

暗澳城在今天澎湖縣馬公市西文里。據傳明末已經築有土城,但今天遺跡全毀,也看不出故址位於何處。瓦銅港澳銃城在今天澎湖縣白沙鄉瓦硐村,也是遺跡全毀。不過當地村民祖先不少來自金門,從明末金門哨兵曾駐防於此來看,清初最早的移民,似乎與明末兵防有歷史淵源。(註7)

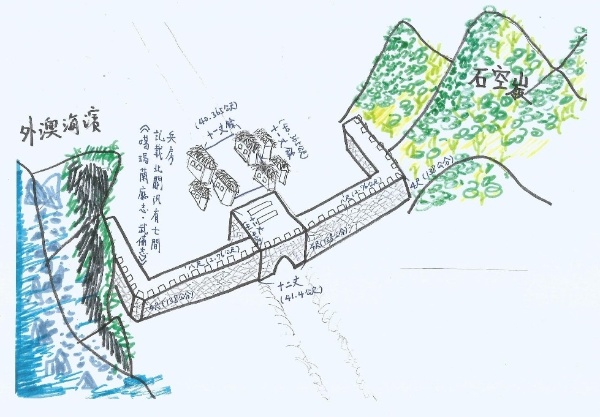

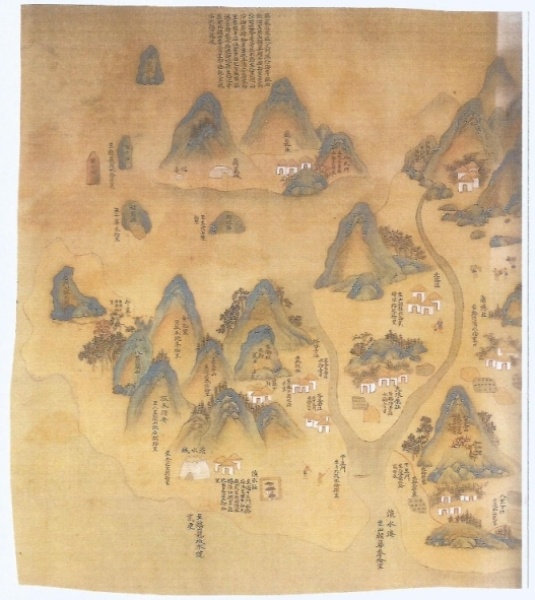

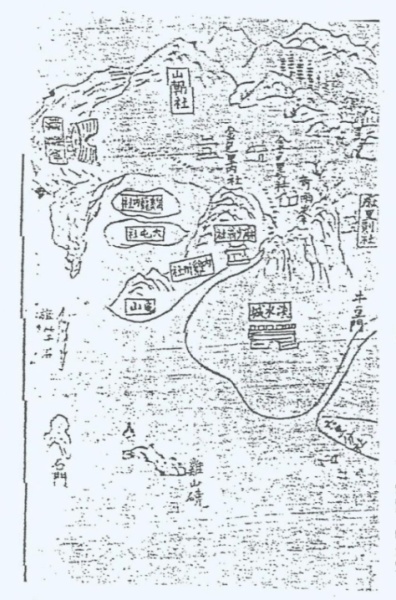

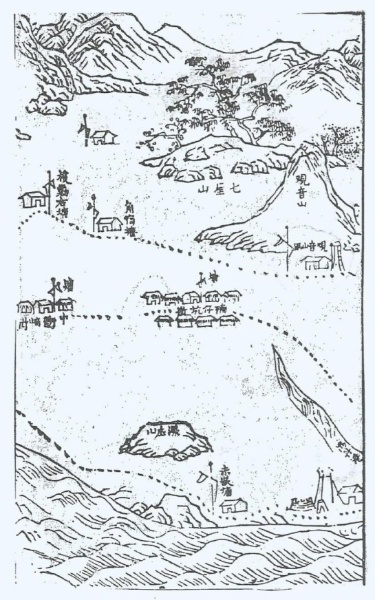

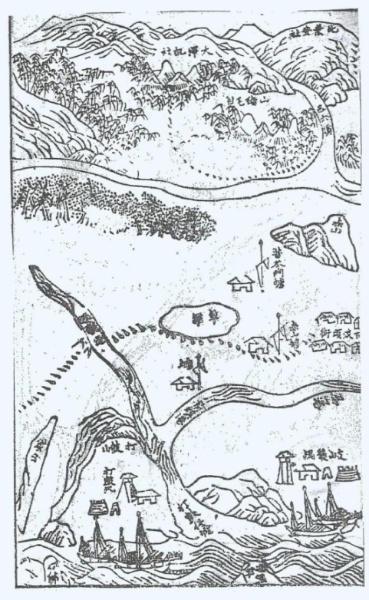

事實上十七世紀荷蘭人與西班牙人在臺灣興建的城堡還不只於此。南臺灣的城堡除了紅毛城與赤崁城外,還有所謂的海堡(Zeeburg/安南區)、烏特勒支堡(Utrecht/安平區)(註8),以及漢人所稱的「青峰闕礟臺」(嘉義縣布袋鎮)。西班牙人所建的城堡,除了淡水城與雞籠城外,另在今和平島築有la mira、el Cubo、la Retirada堡壘。(註9)重要的是這些城堡(堡壘),在步入十八世紀之後結局如何?赤崁城(赤崁樓)因頻年地震,早已不做貯存軍火之用。乾隆十五年(1750)臺灣知縣魯鼎梅移建縣署於右側,反而做為文官辦公衙門。紅毛城(安平古堡)取代赤崁城,成為貯存軍火的地方,乾隆十三年(1748)臺灣水師協副將沈廷耀還擴建房舍,撥兵防守。(註10)淡水城變成「淡水礮城」,雍正二年(1724)淡水廳同知王汧重修,設東、西二大門,南、北二小門(圖片二)。(註11)雞籠城變成「(大)雞籠城」,《續修臺灣府志》紀錄的很模糊,只提到淡水營把總一員分防大雞籠城。言下之意大雞籠城似有修復,故在同書其他內容稱有西、南二門(圖片三)。(註12)

2.營障(營盤)

綠營是清代官方最重要的武力,它是清廷在1644年入關後收編前明軍隊組成;士兵清一色都是漢人,可是將領與軍官可以由漢人、滿族,甚至蒙古人出任。由於該部所使用的旗幟是一面綠旗,加上紅色的滾邊,故名「綠營」。(註13)康熙二十二年(1683)施琅(1621-1696)攻臺前,福建綠營總數八萬餘人。隔年克定臺灣不需要如此多的兵力,於是減兵至六萬餘人,他們就是臺閩的總兵力。臺灣綠營編制屬於水師系統,全軍需受福建水師提督(從一品)節制,並配有戰船。最高軍事將領為臺灣鎮總兵官(正二品),下轄副將(從二品)、參將(正三品)、游擊(正四品)、都司(從四品)、守備(正五品)各級將領。臺灣鎮總兵官指揮的士兵,十七世紀末人數有一萬名,十九世紀中葉增至一萬四千餘名。整體兵力分配,以現今臺灣行政區而言,臺南居冠,其次是高屏、雲嘉、中彰投、澎湖、桃竹苗、臺北(包括新北與基隆)、宜蘭,花蓮與臺東不駐防綠營。(註14)

值得注意上述將領們平常辦公的地方有何稱呼?蔣毓英編纂《臺灣府志‧規制志》直接稱為「衙門」,如臺灣總鎮衙門、臺灣水師協鎮衙門,此等與文官辦公處所亦稱衙門相同。(註15)然七年後臺廈道高拱乾編纂《臺灣府志‧規制志》改稱「署」,如總鎮署、水師協鎮署。重要的是該制〈武備志〉又提到「營障」一詞,內容敘述為:

臺為初闢地,城郭未建。凡各營障,俱植木為柵欄,四闢其門,週列兵營

,主將居中。惟安平鎮、澎湖惟水師兵伍,各配大小戰艦,在船居多,不

設柵欄。(註16)

再者康熙五十九年(1720)《臺灣縣志.建置志》,內容提到「營盤」一詞,對其描述為:

總鎮營盤在鎮北坊,遍植莿桐、環以木柵,東南西北各建草樓。夜則撥兵

輪守,以司啟閉。

鎮標中營營盤在永康里,規制與總鎮營盤同。中營目兵,環住其內。(註17)

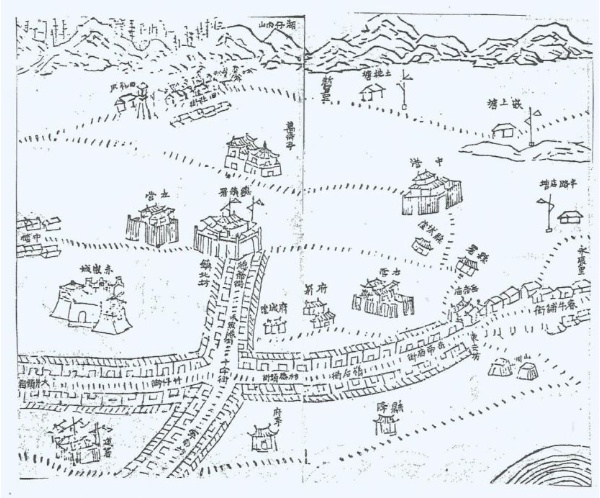

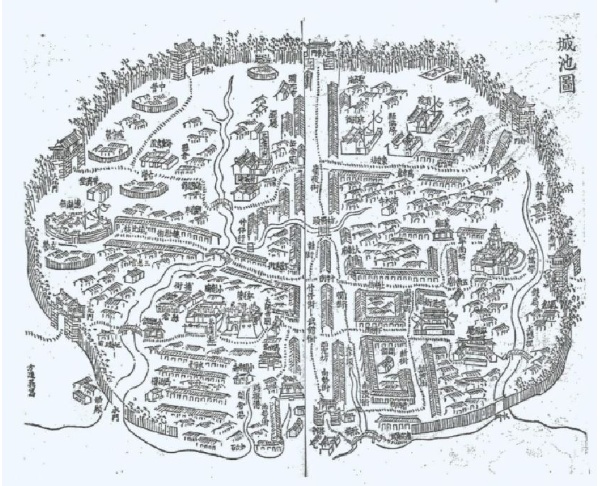

由此可見除了水師之外,各營將領辦公的地方,都會興建防禦工事加以護衛。它類似今日的指揮部,也就是將領的衙門或署。它是防衛的核心,因此需要「植木」形成藩籬障礙,故稱營障。營障其旁則是「週列兵營」,即是現在認知的軍營,清代稱為「營盤」。營盤四週不但「植木(莿桐)」,更環以木柵做更深層的防禦。不過營盤的出入口會設「樓」,只是草創之初、因陋就簡,建樓的工料就以茅草、草茨搭建,形成「草樓」,並配撥士兵(圖片四)。(註18)

十八世紀中期臺灣鎮總兵官、臺灣水師協副將署,其衙門概念不是只有與文官辦公地方用語相同而已,還包括建築物的「格局」也相同。乾隆六年(1741)臺灣道劉良璧編纂《臺灣府志‧公署》,就提到鎮守臺澎掛印總兵官衙署在府治鎮北坊,由大門進入儀門(二門)、大堂、二堂,西廊為廂房,東廊為花廳(大廳、正廳外的客廳)。大門外柵欄、轅門(軍營大門)、鼓亭俱備。水師協副將衙署與之相同。(註19)現在臺灣本島清代古蹟中,已無總兵官衙門的建物,只有金門縣定古蹟–總兵署(金門鎮總兵官衙門)可以參訪。至於總兵官以下的將領衙署不復存在,僅有下淡水營都司衙門透過考古挖掘,在今屏東縣長治鄉德榮村煙墩腳尚有遺跡。(註20)

3.汛塘

清廷把臺灣納入版圖以後,成為福建省十府二州中的一個行政區—臺灣府,軍事佈防交由綠營負責。值得注意綠營為募兵制,但臺灣綠營的士兵卻不在臺灣就地招募,而是從福建綠營各部散丁抽調,以三年一期輪班戍臺,名曰「班兵」。(註21)班兵調臺以後,除了少數留在府、縣、廳城由將領指揮調度外,大部分士兵都分發前往汛塘駐守。「汛塘」類似今日軍隊的哨所,它的建築形式從地圖上細查,皆與一般民房無多大差異,唯一不同點就是安置旗桿。如康熙五十九年(1720)《鳳山縣志.附圖》,很明顯看到角宿塘(高雄區燕巢區角宿里)、援剿右塘(高雄市燕巢區安招里)的繪製。不過這二個塘遠離聚落,位置都在道路途中。相較於它們,有些汛塘座落地點,就是在人潮聚集的街肆。如同一張圖的楠梓坑街(高雄市楠梓區五常里),當中繪出一支旗桿寫著「塘」,就表示楠梓坑塘身在其中。同樣地左側(北側)的中衝崎街(高雄市橋頭區中崎里),也繪出一支旗桿寫著「塘」,就表示中衝崎塘身在其中。值得注意的是同一張圖繪出的觀音山汛(高雄市大社區觀音里),除了房屋、旗桿之外,還配有望樓(圖片五)。(註22)

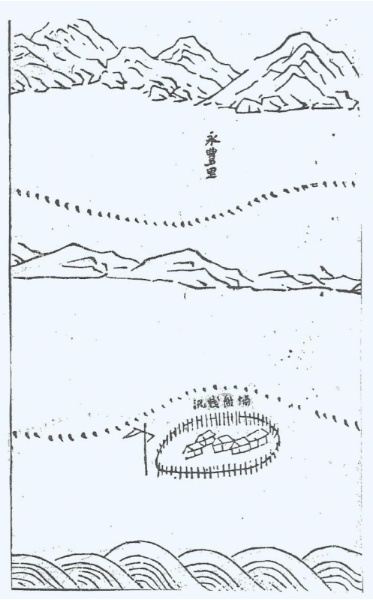

配有望樓的汛塘,在早期陸路防汛並不多見,可是在水師防汛(海岸線)就很常見。同樣也是《鳳山縣志.附圖》繪出打鼓汛(高雄市鼓山區哨船頭里)與岐後汛(高雄市旗津區旗下里)。重點是除了望樓外,兩個汛防各配有礮臺與煙墩,說明了水師的防禦工事比陸路還來得完整(圖片六)。此外圖五或圖六所示,汛塘的建築都是「一間房子」。但是也有「多間房子」的汛塘,如《臺灣縣志.附圖》繪出桶盤棧汛(臺南市南區大恩里),總共有五間房子,四周豎立起柵欄,再安放上旗桿。考〈武備志〉紀載此汛千總、把總各一員輪防,步戰守兵七十名駐紮(圖片七)。(註23)

可惜是現在全臺已經找不到汛塘的遺跡。不過「汛」與「塘」在制度上有差別。大抵「汛」駐守的人數比「塘」還多,而且汛大多有軍官駐防。所謂的軍官,按照清制為千總(正六品)、把總(正七品)、外委(正八品)、額外(從九品)。(註24)被分配到汛塘的士兵,他們的任務是專責「彈壓」,不能隨意調動。如果遇到動亂,他們必須死守,再等候其他援軍趕到平亂。至於「汛」分配的人數,最多如澎湖八罩汛(望安鄉),由一名千總率領240名士兵駐守。臺灣本島是鹿耳門汛,由一名千總率領200名士兵防守。普通的「汛」人數是50至30名。但也有「汛」的人數僅4名士兵,而且沒有軍官駐紮,如南社汛(雲林縣崙背鄉)。若是「塘」分配的人數,普通是10名,人數最少也有5名,但最多有到30名,如角帶圍塘(臺南市新營區)。(註25)彈壓是清代用語,指的是以武力維持地方治安。他們的具體工作是什麼?乾隆中葉編纂的《兵部則例‧詰禁》,提到汛兵須注意保甲、緝盜、緝私、禁賭等事項。尤其是保甲,在清廷的設想下,它是民間紳衿聽候安排的治安組織。如果能與官府配合得當,定能穩定地方統治。

汛塘的指揮都聽命於營,不過軍令的調度是「營」指揮大汛,大汛指揮小汛,小汛指揮塘?抑或「營」直接指揮大汛、小汛、塘,可是後三者沒有從屬關係?筆者研究發現,十七世紀末、十八世紀初康熙雍正時期,營汛的指揮採取單線進行,即營—大汛—小汛—塘。對於這個問題,日本學者太田初在研究江南的綠營汛塘時,也有相同的結論。(註26)按照他的看法,只要在汛名前面冠上分防的字樣,即表示是大汛的意思,其官弁有權力指揮下面的小汛。康雍臺灣綠營汛塘的管轄,雖然確定是單線指揮,但汛名之前有無冠上分防的字樣,才能管轄小汛的標準,倒不似中國各省嚴格。例如:也有冠上「輪防」的字樣,實際上也循同樣的模式運作,如目加溜灣汛(臺南市善化區)、佳里興汛(臺南市佳里區)。反觀汛名之前雖有冠上「分防」的字樣,卻不轄小汛的特例,如:大線頭汛(臺南市將軍區)、蚊港汛(嘉義縣布袋鎮)、猴樹港汛(嘉義縣朴子市)、笨港汛(雲林縣北港鎮)、鹿仔港汛(彰化縣鹿港鎮)、三林港汛(彰化縣芳苑鄉)。這六個大汛有一個共同點,即全隸屬於水師汛塘。此點並非巧合,可以解釋為水師只負責海口的防衛,不像陸路汛防還須考慮防線延伸至何處等問題。(註27)

需要再注意是「分防」的意思,就是綠營軍官被分配到某一汛,他的汛地本缺就固定不會他調,日後換班的軍官也要和原缺職稱相符才可以。「輪防」的意思是指綠營軍官在大汛的轄區,可以輪流移駐到其他小汛去督率,但各汛塘的士兵還是固定不動。另一方面還有「貼防」的運作,意思指的是該汛地若軍官人數不足,可以從特定汛地支援。(註28)至於「隨防」的意思是綠營軍官必須跟隨他的長官,如:參、游、都、守做為保護他的副官,通常也都是千總、把總擔任。(註29)總之不管哪一個時期,十八世紀臺灣政治、經濟、交通、文教的中心—臺灣府縣,駐防的兵力人數都是最多。而且越往北部,分駐的兵力越少。

4.城垣(城池、城郭、城門、城樓、甕城)

所謂城垣按照字面解釋就是城牆,再細究垣是指矮牆,皆為防禦工事的意思。該處若是統治中心,或是人口集中、經濟發達之地,大多會興建城牆保護。中國各省有時會在城牆四周開挖護城河形成「城池」,清代臺灣也有些類似的個案。如鳳山新城小東門至平城礮臺段,竹塹廳城東門城牆段,臺北府城南側至西側城牆段,只有噶瑪蘭廳城開挖環城壕溝。至於「城郭」,郭也是城牆的意思,但指的是外牆。因此城垣修築完畢,如果日後因軍事考量,需要加強防禦,也會在片段的城垣外,另築外郭做為雙牆保護,如道光時期的嘉義縣城。或者日後整個城市規模擴充,部分居民居住在城垣外圍,地方官也會視情況再加築一道外牆保護。如十九世紀初臺灣府城的西側,從小西門經大西門至小北門止,擴建外城將西門之市集、民居皆圍繞在內。(註30)

不過上述的築城史都是十九世紀的事情,從十七世紀末到整個十八世紀,臺灣城垣的發展歷經滄桑。主要是現代人對於古代「城」的概念,多半會認為用土石,磚塊、木板、木樁興建而成,但在早期臺灣卻不一定如此。康熙二十八年《臺灣府志‧規制》已經交待,「一府三縣應設府城一縣城二,今尚未建。」(註31)清代臺灣本島第一座城,應該是康熙四十三年(1704)諸羅縣城。當時用木柵築城,並設東、西、南、北門。雍正元年(1723)諸邑改木柵為土城,並開挖護城壕溝。雍正十二年(1734)諸邑又再土城外、壕溝內環植莿竹。莿竹可高達十餘公尺,有些高度可以超越城垣。或許有人認為戰爭時敵軍可以攀附莿竹,從竹梢「躍入」城垣進攻,但實際上相當困難。因為莿竹竹身長滿尖刺,而且竹林滿栽敵人難以穿越;所以諸邑完成環城莿竹,等於建立起另一層城郭。諸羅縣城在康雍時期的修築,可謂十八世紀末臺灣未建築磚城前的典範,它是木柵、土城、城濠、莿竹防禦的重要個案。同時期或日後修築的城邑,如鳳山縣城(左營舊城)、彰化縣城、竹塹廳城都有相仿的城工。(註32)

島上統治中心—臺灣府城,它的城工更加重要。可是府城築城時間卻很晚,甚至比諸羅縣城、鳳山舊城還晚。雍正元年(1723)臺灣府城才開始修築,最初以木柵為城,亦設東、西、南、北大門,再設東、南、北小門。十年後在木柵四周環植莿竹。乾隆元年(1736)把大小七個門,從木材改成石材,並釘上鐵皮做為防護,最後修建城樓。乾隆二十四年(1749)府城在莿竹之外,再種植綠珊瑚(灌木,汁液有毒)環繞,故木柵為牆,莿竹與綠珊瑚形成二層外郭,總共三層防護可謂周密(圖片八)。

府城的城工也提供出一個參考,就是初始興建城門時,不一定會興建城樓。這一點再審視乾隆二十八年(1763)臺灣知府余文儀(1705-1782)編纂《臺灣府志‧規制》更加清楚。書中提到康熙六十一年(1722)鳳山縣城土城完成後,雍正十二年(1734)環植莿竹。乾隆二十五年(1760)在鳳邑興建大礮臺四座,並沒有提到興建城樓。然而諸羅縣城可不是這樣。雍正元年諸邑從木柵城改建土城後,可能已經興建城樓,於是四年後知縣劉良璧「重建門樓」。雍正十一年(1733)淡水廳城始建,立馬興建東、西、南、北四座城樓。但沒有木柵或土牆防禦,只有環植莿竹。「最簡單」的是彰化縣城,雍正十二年興建時只有城門、沒有城樓,也沒有木柵或土牆防禦,只有環植莿竹充數。(註33)

有意思的是「木柵為城」不難理解,但是「土城」到底是堆土夯實為城,還是使用「土埆磚」堆疊為城,恐需探究一番。早在1980年代末建築學者李乾朗,曾對清代臺灣府廳縣城做過調查。由於現今存留的古城都是十九世紀整建,因此對於十八世紀是何種面貌需要推敲。不過筆者認為從工法上看,十八世紀與十九世紀土城的建築方法可能相差無幾,關鍵是就地取材、節省成本。李乾朗教授曾以鳳山縣城(左營舊城),以及恆春縣城的城牆工法相比較。十九世紀末修築的恆春縣城,城垣就是夯土版築,中間再填以土石。(註34)近十年來對於恆春古城的修復更加重視,在原物料原建築工法要求下,可以看見具體實物。(註35)或許二百年前所謂的「土城」,應該是堆土夯實為城。

另外還有甕城的設計,此等防禦建築通常興建在最要衝的城門(城樓),就是在原本城門前面,再加建一座城門連結。如果敵人攻破甕城,還有一座城門矗立,形成最後的防線。清代臺灣各城沒有全部設置甕城,臺灣府城擁有三座算是最多,它們配置在大南門、大東門與大西門。十九世紀末修築的臺北府城也在北門設置甕城。比較特別的竹塹廳城,它雖然沒有設置甕城,但在南、北城門二里(約1公里),以及東西城門半里(約0.5公里)各建立土城一座,用來拱衛廳城的外圍。(註36)

最後是府、廳、縣層級之下的「小城」,它們都是土城的規模。李乾朗教授研究整理後發現,總數至少有十六個之多。包括:八里坌城(1737)、美濃城(1754)、大甲城(1827)、後龍城(1834)、里港城(1835)、屏東城(1836)、桃園城(1839)、中壢城(1842)、板橋城(1855)、房裡城(苑裡/1855)、斗六城(1893),以及不知建造年代的茅港尾城(下營)、大溪城、鹽水城、斗南城、中港城(竹南)等。(註37)由此可知,「小城」築城的時間都集中在道光、咸豐年間,也就是十九世紀中期。當時臺灣正值開港前夕(1858天津條約),全島總人口數可能激增至250萬以上,加上激增的民變械鬥,造成死傷異常慘重,故地方紛紛築城以自保。(註38)再者,有些「小城」也派駐低階的文官治理,並以該城命名頭銜,如八里坌巡檢(從九品)、大甲巡檢、佳里興巡檢駐鹽水、斗六(門)巡檢、(阿)里港縣丞(正八品)。

重點是這些城垣、城池與綠營結合後防守的兵力如何?臺灣府城約有鎮標中、左、右三營2,770名,鳳山縣城約有南路營(左營舊城)500名,諸羅縣城約有北路協左營470名,彰化縣城約有北路協中營440名,竹塹廳城約有北路協右營500名。(註39)

5.礮臺(礮架)

火器是克敵制勝的關鍵,臺灣綠營普遍使用火器;小到單兵配備的火銃、鳥槍,大到數百、數千觔的鐵礮。安放火礮的地方,稱為礮臺或礮架。清代臺灣文獻對於「礮架」記載很少,幸好雍正五年(1727)臺灣鎮總兵官陳倫炯與臺灣水師協副將康陵一段爭執,讓我們知道何謂礮架?原來陳、康二人對於鹿耳門礮位(安放火礮位置),到底要如何修建爭論不下。陳氏主張磚砌,但康氏主張木架。筆者認為磚砌礮位,火礮就被固定,無法移動也無法旋轉,唯一的好處是開礮時後座力較小。礮架就是礮車,可以配有二輪或四輪,火礮可以移動,轟敵機動性高,但稍一不慎引發的後座力相當危險。不過雍正皇帝同意康陵所請,因此在水師部分汛地修造礮架,如輪防內海鹿耳門汛、安平鎮汛。(註40)

清代臺灣綠營何時修築礮臺?直到康熙五十七年(1712)臺灣知府周元文編纂《臺灣府志‧武備志》,只見馬匹、營障、墩臺、教場記載,並沒有礮臺的紀錄。(註41)然而康熙二十三年(1684)付梓刊行,三年後補充臺灣府資料的《福建通志》,所附地圖卻有不同內容。(註42)在這張地圖中,看到南部海岸線有許多礮臺。例如:鹿耳門上方有四座「城垣式」礮臺,北崑身(臺南市北門區)礮臺也是城垣式,可是它的上方南崑身(臺南市北門區)礮臺卻是「高臺式」(圖片九)。現在已經很難判別史料誰對誰錯,最有可能是南部海岸線這六座礮臺是鄭氏遺留下來。筆者會這樣推測,主因是當時唯一正口的鹿耳門,此處是全臺最要衝之地,地圖也沒有繪製礮臺。

再者,《諸羅縣志‧兵防志》提到康熙四十三年(1704)在北門嶼(臺南市北門區)、馬沙溝(臺南縣將軍區)、青鯤身(將軍區)、蚊港(嘉義縣布袋鎮)、笨港(雲林縣北港鎮)、海豐港(雲林縣麥寮鄉)、三林港(彰化縣芳苑鄉)、鹿仔港(彰化縣鹿港鎮)興建礮臺。(註43)《臺灣縣志.武備志》所記,康熙五十六年(1711)興建包括鹿耳門在內的五座礮臺,安放十五個礮位(不含澎湖)。(註44)同時期《鳳山縣志.武備志》也提到,今高屏海岸線興建的礮臺多達七個、礮位十二個。(註45)或許十八世紀初就是臺灣大規模修建礮臺的時候。當時臺灣綠營礮臺可以分成三類:其一,獨立礮臺不依附任何汛塘。前述寫到的「淡水礮城」、「大雞籠城」即是(註64、65)。其二,部署在城門、城樓之上的礮位,或者在城垣另擇要地修築礮臺,再與牆體連結。城門(樓)配置的礮位,已經在上文「鳳山縣城」提及。至於城垣另築礮臺,現在可見最具代表性建物,則是「鳳山新城」的訓風礮臺、平成礮臺、澄瀾礮臺。(註46)其三,配屬在汛塘的礮臺。這類礮臺數量最多,本段所提到沿海礮臺全屬此類,而且全屬於水師汛塘。

6.望樓(望寮)

望樓或稱望高樓,即是今天瞭望臺之意。清代沒有雷達可以預警,因此只能「登高望遠」才能制敵先機。十八世紀初臺灣綠營陸路系統,除了少數內陸汛塘配有望樓,如鳳山縣的觀音山汛(圖片五)之外;就是部署在海岸線的汛塘,才會配有望樓。如鎮標左營鹿耳門汛配有望樓,鎮標右營鯤身頭汛亦配有望樓。其他配有望樓的汛塘都是水師所屬。筆者認為陸路汛塘控制的要道,有些處所已經是地形的制高點,不一定非要設置望樓。但是水師則不然。因為主要威脅來自海面,非得「登高」才能掌握船隻動向。當時在海岸線的汛塘,幾乎皆設有望樓。上述提到北門嶼、馬沙溝、青鯤身、蚊港、笨港、海豐港、三林港、鹿仔港,只有前三者無配置望樓。水師協副將駐紮的安平鎮也搭建望樓。往南則是打鼓汛、岐後汛(圖片六)、東港汛,也是全配有望樓。(註47)

到了十八世紀中葉,望樓的設置變成二個走向。其一是熟番番社。乾隆十年(1745)巡臺御史六十七編纂《番社采風圖》,內容提到淡水廳竹塹社(道卡斯族)、南嵌社(凱達格蘭族)、芝包裏(凱達格蘭族)、八里坌社(凱達格蘭族)通事或土目,均會搭建望樓,每日派壯丁瞭望巡視,以防止生番獵首、偷刈稻穗。(註48)乾隆二十六年(1761)《臺灣民番界址圖(或云清乾隆中葉臺灣番界圖)》內容繪出不少望樓,而且它們都沿著番界土牛溝修築,很明顯都是針對生番,恐懼他們從山區潛出獵首,故必須「登高望遠」及早防範。(註49)日後證明片斷番界與片斷海岸線修築望樓是同等重要。因為乾隆四十九年(1784)《臺灣田園分別墾進圖說》,以及乾隆五十二年《御製臺灣原漢界址圖》都繪製出來。(註50)

其二是漢人村莊。乾隆四十一年(1776)在臺灣知府蔣元樞(1738-1781)主持下,臺灣各地興修許多官衙、寺廟、橋梁、公館,也包括168座望樓。此時的望樓已不像之前,必定設立在兵防汛地,反而建立在鄉間聚落。臺灣縣境望樓選址標準是「奸匪伏莽竊發之所」。鳳山縣境選址是「逼近番界、俱系僻路、宵小潛藏」。諸羅縣境選址是「地多曠僻、尤為險要」。彰化縣境選址是「傍水依山、尤為盜藪」。淡水廳境選址是「地極荒涼、防禦宜謹」。蔣氏在《圖說》內容強調,興建如此多的望樓,目的在於「弭盜」。由於是弭盜,他鼓勵鄉人踴躍加入,按日輪巡,鳴鑼擊柝。有警則各樓響應,四面截擊,讓盜賊無法脫逃。這等於把保甲制,進一步鄉勇化;透過守望相助,減輕汛塘弁兵的負擔。因此新建的望樓,也有防禦設施。臺灣縣的望樓是木頭搭建,四週築石為墻,墻上還有雉堞箭垛,中間空地搭建望樓,樓下還加蓋草寮以避風雨。可是彰化縣的望樓卻是磚砌,同樣四周環以石墻,望樓基地以土夯實上砌磚樓,樓高一丈二尺(4.14公尺)。

上述內容有一個重點,即是臺灣縣、嘉義縣、彰化縣、淡水廳都在防盜,只有鳳山縣除了防盜又有防番。這一點蔣氏在《圖說》有單文說明,稱大莊設置望樓二座,小莊一座,每樓派三、四人守望,白天遠眺預警,晚上鑼柝示警。為了實心辦事,預先「排班」上去望樓的人,每個月還要把姓名公告以專責成。若出現生番蹤跡,即行鳴鑼;各莊聞鑼,彼此可以相互支援。(註51)另外望樓也有望寮一說,這是一種少見的說法,只出現在大英圖書館典藏十八世紀《臺灣汛塘望寮圖》。「望寮」可能是望樓與草寮的合稱,但不一定出現在軍事據點。筆者整理地圖繪出臺灣北、中、南六處,較具有代表性的「望寮」,如北部加里珍望寮(新北市五股區)、巡檢署後望寮(新北市新莊區),中部岸里社口望寮(臺中市神岡區)、北港望寮(雲林縣北港鎮)、南部小岡山汛望寮(高雄市岡山區)、新園渡望寮(屏東縣新園鄉)。該圖海岸線也繪製許多汛塘,但全都沒有繪出望樓,反而是陸路小岡山汛繪有望寮。至於衙署唯一繪有望寮,則是新莊巡檢署後方建有望寮。其他是漢人村莊、原住民番社、港口與渡頭都有可能添建望寮。(註52)只是眾多的望樓(望寮)有達到治安的效果嗎?這一點令人感到懷疑,因為乾隆四十八年(1783)巡臺御史塞岱奏請再添建102座望樓,旋遭朝廷否決。(註53)

7.煙墩(墩臺)

煙墩也是綠營水師汛塘的配屬,它在康熙二十八年(1688)《臺灣府志‧官制志》沒有出現,但卻在七年後《臺灣府志‧武備志》被紀錄。當時臺灣本島修建墩臺只有二處—安平鎮鹿耳門港口、上淡水雞籠城外。(註54)之後只要是駐防海岸線的「大汛」,都會安置煙墩。例如:上文提到鎮標左營鹿耳門汛三座、鎮標右營鯤身頭汛一座。從文獻記載來看,煙墩的設置都是以單數為準,最少是一座,最多是三座。臺南以北水師汛塘通常設立三座,以南都設立一座(圖片六)。(註55)然而也有例外,同一時期淡水營的煙墩塘(新北市八里區訊塘里),就是有「塘」之名,但配有煙墩特殊個案。(註56)到了十八世紀末,海岸線汛塘煙墩分佈有一大改變。變成今臺南海岸線安平(鎮)設置十七座煙墩、鹿耳門七座、大港五座,之後往北笨港一座、海豐港一座、三林港一座、鹿仔港一座,可是蚊港卻有六座。往南打鼓港竟也有十一座。(註57)為何會有「不平均」分佈,筆者認為可能與當時逐漸轉熾的越南、閩粵海盜有關。(註58)或許煙墩設置越多的港口,報警的功能越強,也更加說明常受到海盜的侵襲。

另外,小區域的文史成果,也可以補充煙墩歷史的空白。例如:臺北盆地最早興起的河港—新莊,在清代也是綠營駐防重要處所。然而不管在清代,或是現在,新莊離海岸線都相當遠,可是也設有煙墩。具體位置在新莊區福營里福營路227巷一帶。耆老留下的口述歷史提及,清代臺北有事就在此處燃起煙火,往南方傳遞消息,所以在桃園市龜山區嶺頂里嶺頂也有一處煙墩。(註59)至於本段所提到,沿海煙墩遺跡多不可考,只有「笨港汛」被指出在今北港鎮公館里營盤口(益安路與大同路口,可能是十九世紀位置)。(註60)

參考資料

- 註1:蔣毓英,《臺灣府志》(北京:中華書局,1985年5月),頁113-114。

- 註2:王瑛曾,《重修鳳山縣志(第一冊)》(臺北:臺灣銀行,1962年12月),頁50。

- 註3:曹永和,《臺灣早期歷史研究》(臺北:聯經出版事業,2000年12月七刷),頁37、64、263。

- 註4:李毓中,〈西班牙人在艾爾摩莎〉,《大航海時代的臺灣與西班牙》(臺北:國立臺灣博物館,2006年7月),頁75。

- 註5:張耀錡,《臺灣平埔族社名研究》(臺北:南天出版社,2003年5月),頁74-75。

- 註6:鮑曉鷗(José Eugenio Borao),〈十七世紀的雞籠要塞—過去與現在〉,《大航海時代的臺灣與西班牙》(臺北:國立臺灣博物館,2006年7月),頁39-46。

- 註7:顏尚文,《續修澎湖縣志‧卷二地理志》(馬公:澎湖縣政府,2005年7月),頁154-155、191-192。

- 註8:江樹生,《鄭成功和荷蘭人在臺灣的最後一戰及換文締和》(臺北:漢聲雜誌社,1992年9月),頁21、29。

- 註9:鮑曉鷗(José Eugenio Borao),〈十七世紀的雞籠要塞—過去與現在〉,《大航海時代的臺灣與西班牙》,頁42

- 註10:王必昌,《重修臺灣縣志(第四冊)》(臺北:臺灣銀行,1961年11月),頁529-532。

- 註11:余文儀,《續修臺灣府志(第一冊)》(臺北:臺灣銀行,1962年4月),頁60-61。

- 註12:余文儀,《續修臺灣府志(第三冊)》(臺北:臺灣銀行,1962年4月),頁370;余文儀,《續修臺灣府志(第五冊)》(臺北:臺灣銀行,1962年4月),頁640。

- 註13:趙爾巽等,《清史稿》(北京:中華書局,1998年1月),頁1029-1037。

- 註14:許毓良,《清代臺灣軍事與社會》(北京:九州出版社,2008年11月),頁44、528。

- 註15:蔣毓英,《臺灣府志》,頁116。

- 註16:高拱乾,《臺灣府志(第一冊)》(臺北:臺灣銀行,1960年2月),頁30;高拱乾,《臺灣府志(第二冊)》(臺北:臺灣銀行,1960年2月),頁75。

- 註17:陳文達,《臺灣縣志(第一冊)》(臺北:臺灣銀行,1961年6月),頁70。

- 註18:「目兵」一般在文獻解釋為帶領士兵的兵長,但引文的目兵非此意。原因為康熙時期臺灣地方志,對於士兵駐防汛塘皆稱「目兵」。目的解釋有大項中再分成小項之意,所謂的目兵,在此應是小編隊的士兵。

- 註19:劉良璧,《重修福建臺灣府志(第三冊)》(臺北:臺灣銀行,1961年3月),頁343-344。

- 註20:廖德宗,〈清代下淡水營遺構位置初探〉,《屏東文獻》,第20期(2016.12),頁129-144;摘自中央研究院地圖與遙測影像數位典藏計畫

- 註21:許雪姬,《清代臺灣的綠營》(臺北:中央研究院近代史研究所,1987年5月),頁259-378。

- 註22:陳文達,《鳳山縣志(第一冊)》(臺北:臺灣銀行,1961年10月),頁10、27、54-55、60。

- 註23:陳文達,《臺灣縣志(第一冊)》,頁5;陳文達,《臺灣縣志(第二冊)》(臺北:臺灣銀行,1961年6月),頁109。

- 註24:周璽,《彰化縣志(第二冊)》(臺北:臺灣銀行,1962年11月),頁190。

- 註25:許毓良,《清代臺灣的海防》(北京:社會科學文獻出版社,2003年7月),頁330、332、339。

- 註26:太田出,〈清代綠營的管轄區域與區域社會─以江南三角洲為中心〉,《清史研究》,總第26 期(1997.6),頁36-44。

- 註27:許毓良,《清代臺灣軍事與社會》,頁44-56。

- 註28:許毓良,《清代臺灣的海防》,頁342;許毓良,《清代臺灣軍事與社會》,頁47。

- 註29:周鍾瑄,《諸羅縣志(第一冊)》(臺北:臺灣銀行,1962年12月),頁115。

- 註30:戴鎮宇,《圖說臺灣古城史》(臺北:遠足文化,2014年2月),頁55、61、77、94、121。

- 註31:蔣毓英,《臺灣府志》,頁113。

- 註32:劉良璧,《重修福建臺灣府志(第一冊)》(臺北:臺灣銀行,1961年3月),頁75-76。

- 註33:余文儀,《續修臺灣府志(第一冊)》(臺北:臺灣銀行,1962年4月),頁59-60。

- 註34:李乾朗,《鳳山縣舊城調查研究》(臺北:李乾朗古建築研究室,1987年5月),頁29、51。

- 註35:參閱韓興興計畫主持,《國定古蹟恆春古城修復工程工作紀錄報告書》(高雄:興興建築師事務所,2010年10月);韓興興計畫主持,《國定古蹟恆春古城第二期修復工程工作報告書(西門經南門到東南砲台)》(高雄:興興建築師事務所,2012年12月)。

- 註36:戴鎮宇,《圖說臺灣古城史》,頁70、116、121、125。

- 註37:李乾朗,《鳳山縣舊城調查研究》,頁25;陳培桂,《淡水廳志(第一冊)》(臺北:臺灣銀行,1962年4月),頁45-46。

- 註38:許毓良,《清代臺灣軍事與社會》,頁9、524。

- 註39:余文儀,《續修臺灣府志(第三冊)》(臺北:臺灣銀行,1962年4月),頁367-370。

- 註40:礮架就是礮車,即中國學者茅海建的研究成果。參閱茅海建,《天朝的崩潰—鴉片戰爭再研究》(北京:三聯書店,1997年10月二刷),頁36;許毓良,《清代臺灣的海防》,頁67、347-348。

- 註41:周元文,《續修臺灣府志(第一冊)》(臺北:臺灣銀行,1960年7月),頁85-92、151。

- 註42:黃美娥,〈點校說明〉,《康熙福建通志‧臺灣府志》(臺北:行政院文化建設委員會暨遠流出版事業,2004年11月),頁13-16;金鋐主修,鄭開極等纂,《臺灣省康熙福建通志臺灣府》(臺北:成文出版社,1983年3月);國立中央圖書館臺灣分館特藏資料編纂委員會,《臺灣文獻書目解題‧第二種地圖類(一)》(臺北:國立中央圖書館臺灣分館,1994年9月),頁1-9。

- 註43:周鍾瑄,《諸羅縣志(第一冊)》,頁122-123。

- 註44:陳文達,《臺灣縣志(第二冊)》,頁112。

- 註45:陳文達,《鳳山縣志(第一冊)》,頁61-62。

- 註46:參閱李乾朗,《鳳山縣城殘蹟調查研究》(高雄:高雄縣政府,1995年3月)。

- 註47:許毓良,《清代臺灣的海防》,頁62、67、330-331、336-338、347-348。

- 註48:六十七,《番社采風圖考》(臺北:臺灣銀行,1961年1月),頁23、70、95。

- 註49:施添福,〈紅線與藍線—清乾隆中葉臺灣番界圖〉,《中央研究院臺灣史田野研究通訊》,第19期(1991.6),頁46-50。

- 註50:林玉茹、詹素娟、陳志豪主編,《紫線番界—臺灣田園分別墾禁圖說解讀》(臺北:中央研究院臺灣史研究所,2015年12月),附圖;葉高華編著,蘇峰楠地圖繪製,《十八世紀末御製臺灣原漢界址圖解讀》(臺南:國立臺灣歷史博物館,2017年11月),附圖。

- 註51:蔣元樞,《重修臺郡各建築圖說》(臺北:臺灣銀行,1970年5月),頁25-36。

- 註52:謝國興主編,林天人編撰,《方輿搜覽—大英圖書館所藏中文歷史地圖》(臺北:中央研究院臺灣史研究所,2015年12月),頁294-307。

- 註53:許毓良,《清代臺灣的海防》,頁68。

- 註54:蔣毓英,《臺灣府志》,頁207-211;高拱乾,《臺灣府志(第二冊)》,頁111。。

- 註55:許毓良,《清代臺灣的海防》,頁330-331、336-338。

- 註56:黃智偉,〈清代臺灣的綠營佈署〉,《臺灣重層近代化論文集》(臺北:播種者文化,2000年8月),頁61

- 註57:謝金鑾,《續修臺灣縣志(第二冊)》(臺北:臺灣銀行,1962年6月),頁248-249。

- 註58:越南海盜王(黃)勝長號稱「總戎將軍」,統率海盜船隊20餘艘,經常出沒於臺灣鹿耳門附近。張中訓,〈清嘉慶年間閩浙海盜組織研究〉,《中國海洋史發展論文集(第二輯)》(臺北:中央研究院三民主義研究所,1990年6月再版),頁161-198。

- 註59:新莊文史讀書會、興直堡文史工作室,《推開那扇通往歷史的大門—新莊市全安里口述歷史》(臺北:永豐厝事業,1999年5月),頁58。

- 註60:林永村、林志浩,《笨港—一個古老港口的歷史與文化》(雲林:笨港文化事業,1995年4月),頁16、30。