141期-北關嘉慶古礮管與清代宜蘭軍事史6-1

許毓良

導論

宜蘭舊稱噶瑪蘭,平原上居住的原住民,現今被稱為噶瑪蘭族,約在一千年前來到蘭陽平原。(註1)他們是如何來到此地,不乏有「南方島嶼漂流移來」傳說;但從考古挖掘來看,4500至2000年前已有人類的蹤跡。不過漢人大規模的開發,卻要晚到十八世紀末、十九世紀初。(註2)其中的關鍵在於十八世紀初期,蘭陽平原處於「封禁」的狀態,這是清廷特殊治臺政策造成的結果。康熙六十年(1721)朱一貴事件結束,隔年地方官就豎立界碑,禁止墾民往臺北盆地以東移動。到了乾隆二十五年(1760)「土牛紅藍線」先後完成,形成由北而南的番界,於是漢人與熟番私越番界均按律治罪。(註3)可是日後證明,番界無法阻擋漢移民偷越至東北角與噶瑪蘭。乾隆末年頗具英雄色彩的吳沙(1731-1798),不但身居三貂(新北市雙溪區),已是在番界以東之地,還率領墾民數次出入蘭陽平原,若清廷真的問罪恐已改寫宜蘭歷史。(註4)由此可知清廷制定的法律與地方官如何執行存有極大落差。

這也說明嘉慶十五年(1810)清廷把蘭陽平原收入版圖,並設立噶瑪蘭廳治理,都是坐享漢人開發土地的成果。不過前後的歷史,有許多發展與西部平原不同,非常值得探究。首先吳沙招集漳、泉、粵「三籍入墾」,就是十分特殊的現象。(註5)事實上十八世紀西部平原的開墾,漢移民祖籍別存在畛域、涇渭分明所在多有。例如:高雄、屏東很明顯分成閩粵二股勢力,特別是朱一貴事件後,高雄地區為河洛人地盤,屏東平原為客家優勢區域。(註6)嘉義牛稠溪流域則各分其半,沿海地區為泉州,近山平原為漳州,其間夾雜潮州人聚落。(註7)彰化平原則是分成三股勢力,泉籍移民分佈於沿海,並以鹿港為中心。漳籍移民分佈於內陸平原,並以彰化縣城(彰化市)為中心。粵籍移民分佈於八卦山山脈,並以永靖為中心。(註8)臺北盆地為閩粵移民交錯居住開墾其中,直到爆發大規模分類械鬥才迫使人群移動。這裡指的是道光十四至二十年(1834-1840)長達六年的閩粵纏鬥,最後迫使粵人變賣新莊、泰山、五股田產,逐漸向桃園、新竹移動。(註9)簡單地說在噶瑪蘭設廳前,西部平原少有不同祖籍別的人合作開墾。

其次是特殊土地地權制度—結首制出現。清代臺灣西部平原的開發,舉其要者是官莊制。此為康熙初年清廷接收鄭氏屯田與營盤田形成的官業,之後再透過購買或查抄「判產」添增己業,每年作物收成遂為文官衙門開銷的經費來源。另有隆恩(息)莊制,它在雍正時期出現,運作與官莊相仿,所不同的是每年農作物收成做為綠營恤賞雜費來源。然而最重要的開墾制度,卻是墾戶制(業戶制)。此制特徵是土地地權分化成大租權—所有權(業戶)、小租權—永久使用權(佃戶),以及出賣勞動力求得溫飽的現耕佃人。業戶制最大的缺點是土地容易被少數人壟斷,但好處是短時間內,資金、技術、勞力可以全部到位,故開墾速度頗快,官府每年稅收益增。噶瑪蘭廳成立後亦設有官莊與隆恩(息)莊,而且在官方的主導下,不允許業戶制在該地實施,避免土地兼併之風。(註10)然未設廳前蘭地的開墾使用結首制,這也是臺灣歷史上首次出現的地權運作制度。所謂的「結」,即是拓墾組織單位,亦是界址空間單位。它又可以區分為大結與小結,分別由大結首與小結首帶領,彼此有統屬關係。運作方式是大結首約束或帶領小結首,小結首約束或帶領眾丁,齊力開墾土地。(註11)有必要時透過此金字塔式架構,也能搖身一變成為軍事組織,藉以搶奪與佔領噶瑪蘭族的土地。

其三是海防與建置。乾隆四十七年(1782)八里坌巡檢入蘭搜捕(私越番界墾民?盜賊?),應為官府力量最早進入噶瑪蘭紀錄。之後此處就成為番界以東,漢移民開墾的新天地。可是這片化外並非沒有風險。嘉慶十一年(1806)福建海盜蔡牽(1761-1809)、嘉慶十二年(1807)廣東海盜朱濆(1749-1808)先後劫掠該地,二者都有一個目的,就是圖謀把蘇澳變成海盜巢穴。這使得清廷重新考慮蘭地的戰略價值,遂在三年後收入版圖。由此可見噶瑪蘭的設官理民,統治者不是著眼於歲收,而是避免成為海防破口。(註12)

其四是統治策略與山前迥異。山前指的是四縣一廳—臺灣縣、鳳山縣、嘉義縣、彰化縣與淡水廳。上述所提的「力裁業戶」已是一個鮮明個案,另外還有「加留餘埔」,以及番界沿邊設隘,卻不挑溝築牛作法。噶瑪蘭族在蘭廳設立後,有如山前平埔族般被視為熟番。加留餘埔類似熟番保留地的概念。具體方法是以噶瑪蘭族番社為中心,大社劃定周圍二里(約1公里),小社劃定一里(約0.5公里)土地,可以讓噶瑪蘭人出贌招佃。不過官府考慮「餘埔」多和漢人土地接壤,恐怕混耕引起爭端。於是分定甲數面積,再令三籍頭人充當佃首,代替噶瑪蘭人招募漢佃承耕。至於山前番界,具體工程為開挖深溝,而挖出的泥土就在附近修築大土堆,它們遠望有如牛背,稱為土牛(堆)。清廷冀望以實體建物阻擋漢人進入生番的領域。可是蘭廳設立之後,官府沒有在沿山挑溝築牛,反而設置二十處隘寮,防止泰雅族攻擊。(註13)

在先行研究方面,清代宜蘭歷史有三位學者成果值得注意。陳進傳,專攻宜蘭家族史。早在1980年代初期就大力提倡以鄉土史觀點來研究宜蘭,二十餘年著作等身。(註14)陳氏是清代宜蘭古碑田野調查與深入研究第一人,日後對於蘭陽歷史討論大多以此為基礎。他的研究中發現,清代宜蘭碑碣有文學價值,如〈林廣懷舖路捐題碑〉、〈永安橋碑〉。亦有學術價值,如現今知道「加留餘埔」制度推手是候補知府楊廷理(1747-1813),但先前臺灣史研究不豐存有疑問,可在〈禁止漢人侵削社番保留地碑〉找到答案。(註15) 1990年代陳氏田野調查集中在三大領域,一為清代迄今的寺廟,特別當中保留的開蘭先賢牌位。另一是蒐集族譜,包括:開蘭第一大姓漳州林姓,第七大姓漳州詔安游姓。三為老契據古文書,如游、藍、吳、林姓析產鬮書頗有史料價值。(註16)他再透過25種姓氏族譜研究,整理出開蘭主力的漳洲籍移民,他們的原鄉多集中在漳浦、詔安(現學界認定為漳州客家人)、南靖、平和、龍溪。最重要是除了極少數從福建原鄉直趨噶瑪蘭外,絕大多數都是嘉慶時期從山前輾轉遷徙至蘭地。(註17)爾後蒐集清代宜蘭族譜,似乎成為陳教授的職志。他的力作《宜蘭傳統漢人家族之研究》,就是使用多達49種族譜研究而成。書中細緻討論宜蘭漢人的家庭、家族、宗族、宗親,以及子嗣繼承、財產分鬮、家廟祠堂、家法族規與地方事務。(註18)2000年以後的成果還是以家族史為主,或者散篇文章。(註19)

李信成,專攻宜蘭社會史,對於漢人與噶瑪蘭族研究均有成果。對於前者,主要是先從土地地權探討開始。上述提到十九世紀前後,宜蘭是結首制的起源地,經過「力裁業戶」的結果,反而使得佃戶階層迅速崛起。其地權分成七種—民地、番地、官莊、隆恩田、隘田、學田、祀典廟宇。(註20)不過結首制的運作,還不是只有土地開墾而已。李氏發現設廳後,在山前沿襲已久的十進保甲制,沒有引入蘭地實施。此處的保甲是就地取材,直接以結首制組織,充當保甲的運作。(註21)再者,官舉族長也是宜蘭鄉治的特性。設廳之初宜蘭尚無宗族,不過移民彼此具有同姓認同,且有公推家長的習慣,這一點被官府利用,成為官舉族長定制。而所謂的族長,多由地主或商賈充任。(註22)對於後者,雖然蘭地平埔族以噶瑪蘭族為主,但另有其他語言文化相異之人,如居於蘇澳的猴猴人。李教授對於猴猴遷徙史有獨到見解,他認為猴猴人原先住在立霧溪口,十八世紀中葉受到太魯閣人壓迫,北遷至和平溪口,但又受到南澳泰雅族人壓迫,再遷至武荖坑溪口,最後在十九世紀中期遷到蘇澳。十九世紀末猴猴人仍有獵首習俗,可是語言已經嚴重「噶瑪蘭化」。(註23)至於噶瑪蘭人的文化,有河海文化的特質,甚至於在十七世紀西班牙人紀錄中,噶瑪蘭人在收割季節會駕船至淡水河獵首。該族固有村落漢人稱為「社」。噶瑪蘭廳成立後官府在蘭陽溪以北設三通事,以南設總通事。(註24)最後在清末外國人到訪宜蘭的討論,列舉英國外交官郇和(Robert Swinhoe, 1836-1877)、英國醫生柯林伍德(Dr. Cuthbert Collingwood, 1826-1908)、美籍中國海關官員譚鐸(Edward C. Taintor, 1842-1878)、加拿大籍長老教會傳教士馬偕(Rev. George Lesilie Mackay, 1844-1901)最為重要。(註25)

卓克華,專攻宜蘭古蹟與人物史。卓氏是研究入蘭古道第一人,其成果詳述嘉慶九年(1804)中部「流番」入蘭路線,可能從大甲溪上游接蘭陽溪上游。之後蘭地設廳,從史料考證出四條古道—嶐嶐嶺正道、大坪林至員山道、新竹芎林至三星道、深坑至頭城道。再對於「淡蘭古道」考證出最早的海岸線道,以及白蘭古道、楊廷理古道等。(註26)1990年代末期卓教授以《黃氏家譜》為基礎,研究開蘭舉人黃纘緒(1817-1893)的生平。(註27)之後轉向研究員山周氏,並以武舉人周振東為對象,再從古宅討論蘭陽溪以北的水運、建築格局與工法。(註28)

在個別議題研究上,清代宜蘭最重要的史料—噶瑪蘭廳志,早在1960年就有成果。地理學者陳正祥(1922-2003)對於本志有不錯的評價,特別是噶瑪蘭廳與今宜蘭縣域相仿可以對照。只是漢人開發蘭地較遲,文獻甚少,為符合舊志體例,不得不引藉他處資料。故全志篇幅雖多,但並非都是噶瑪蘭事物。(註29)四十年後人類學者林開世使用更新穎的觀點—風景的形成和文明的建立,來討論「宜蘭八景」。嘗試從未開化山水,轉化成可以欣賞與掌握的風景,說明分類空間與(統治)界限的轉換。具體方法就是分析方志中,針對八景寫成的七言絕句。(註30)數年後林教授對於《噶瑪蘭廳志》有更重要的觀點呈現。他認為一般把方志做為文類,放入方志學中探討,主要是評價體例的完備性與優劣性。可是從方志本身「知識形成」入手,分析它的政治文化效果,更可以解釋官僚系統,如何透過方志編纂做到清帝國的「正統觀」與「秩序觀」。藉此研究蘭志在編寫時,地方官或文人可以無視新領地的文化差距,製造出可以全面性掌握的知識分類。(註31)當然傳統考證用於蘭地建置年代與項目還是有的,特殊之處在於兩岸交流之初,臺灣學者回應中國學者對於《臺灣通史》的研究。(註32)

在人物議題上,吳沙與楊廷理是累積最多者。若從國家圖書館期刊文獻資訊網檢索,以吳沙為名的單篇文章竟達三十七篇之多,發表年代從1959至2012皆有,應是清代臺灣歷史人物研究中,僅次於劉銘傳(1836-1896)、林爽文(1757-1788)、丘逢甲(1864-1912),而與沈葆楨(1820-1879)、朱一貴(1690-1722)、戴潮春(?-1864)處於伯仲之間。(註33)不過近期的研究從吳沙三種身分—賊首、義首、墾首討論,說明吳沙最初與天地會有關。然而關鍵是乾隆五十三年林爽文事件尾聲時,吳沙被清廷招撫斷去林爽文逃至宜蘭的計畫,至此搖身一變成為義首。在這過程中,吳沙又與原臺灣知府(升任臺灣道)楊廷理、原淡水廳同知(升任臺灣知府)徐夢麟、淡水廳同知何如蓮大有關係。最後在嘉慶二年(1797)從何氏手中拿到諭札,解決入蘭私墾的問題。(註34)

至於楊廷理也有十八篇,最近的研究從楊氏本身出發,討論他的空間認知,影響到清廷對於蘭地的統治策略。包括:五圍廳城建立隱含的風水觀,就是官方對地理空間的宰制。仰山書院建立亦有巧妙之處,其實是龜山島與北宋大儒楊龜山(楊時/1053-1135)名稱的巧合,故名仰山。噶瑪蘭象徵性的自然與人文地景結合,透過在地文人與官員的文學生產,結合儒學教化統治逐漸生根。(註35)

在社會經濟議題上,近二十年的成果重要者,依序有從十九世紀福州籍人士,論述官方與宜蘭統治的關係。除了原本較為人知的嘉義縣教諭謝金鑾(1757-1820)、詹事府少詹事梁上國、欽差大臣沈葆楨之外,同治十年(1871)福州鄉賢郭柏薌曾任噶瑪蘭「新學」訓導,正說明宜蘭設縣以前亦有「廳學署」。(註36)再者,蘭陽溪以南的漢人開發史,在整個蘭陽平原開發中較少被注意。亦有論文從粵籍民人徐春芳、范阿秀被漳籍議逐,避往羅東依附「番眾」開始,討論今羅東、五結、冬山、三星、蘇澳開發史,焦點在於拓墾過程中家族勢力的形成。(註37)而提到宜蘭的客家人,2000年以後臺灣客家研究方興未艾。其實新竹竹北六張犁林屋客家人,就是開墾宜蘭冬山的重要力量,代表人物是六家林先坤第三個兒子林國寶。(註38)當然從吳沙以來,「拓墾集團」一直是宜蘭研究重要課題。嘉慶十五年(1810)閩浙總督方為甸(1759-1815)在奏摺提到,蘭地漳籍漢人四萬二千五百餘人,泉籍二百五十餘人,粵籍一百四十餘人,漳籍移民佔全體佔百分之九十九,可謂蘭陽平原盡是漳洲人天下。有成果再次說明,吳沙入蘭的身分還有鄉勇(首)值得注意,特別是以鄉勇名義籌措拓墾集團的經費。(註39)另外契約文書的研究也有佳作,三結街(宜蘭市)在拓墾過程中,本來是一個不起眼的荒涼之地。嘉慶十五年蘭地設廳後,廳治選址定於此處,使得開蘭十餘年來,當地社會經濟出現重大變化。透過契約文書發現,土地開發利用與交易價格有劇烈波動,陡升波段介於嘉慶十六至嘉慶二十年(1811-1815)之間。(註40)

由於蘭地侷限在臺灣東北部,中間有雪山山脈與西部平原分隔,故交通路線的建立也是區域社會移民、開發、興盛的要素。入蘭道路上文已經提及,可是水路卻少有人注意。事實上1895年割臺以前,蘭陽平原的運輸以河運為主。西勢大溪與烏石港,以及東勢大溪與加禮遠港,均是水系吞吐口。之後的農產品、手工藝品都可以靠此管道輸出或輸入。當時建立的市街總計有頭圍街(頭城鎮)、礁溪街(礁溪鄉)、三結街、羅東街(羅東鎮)、利澤簡街(五結鄉)、冬瓜山街(冬山鄉)、蘇澳街(蘇澳鎮)。(註41)另外古典詩中對於水、陸交通要道,出入蘭陽的寫景描述也有參考價值。如從青龍、白虎、羅紋、佳城,以及「做乾納甲龜峰起、放水從丁轉艮移」,以風水觀點來解釋蘭地日後的發展。海運則提到烏石港揚帆後,途經澎湖抵達福建(廈門)。(註42)

在軍事議題上,最早在1970年代從全島隘防的觀點,審視噶瑪蘭隘制。文中重要處在於探討光緒元年(1875)治臺政策改變,特別從宜蘭到花蓮「塘碉」的設立。(註43)之後的二篇文章,分別從陸防與海防角度審視。陸防焦點在於噶瑪蘭營至勇營蘇澳開路。(註44)海防焦點在於清廷把西部平原文、武口管理經驗,轉移到成為第五個正口的烏石港。加上道光以後水師戰力下滑、船政運作敗壞,使得噶瑪蘭營海防任務,越來越成「以陸制海」的格局。(註45)近期的研究,著眼於宜蘭縣城小東門有無的考證,答案是方志雖不見記載,但日治時期的文獻卻有紀錄。(註46)

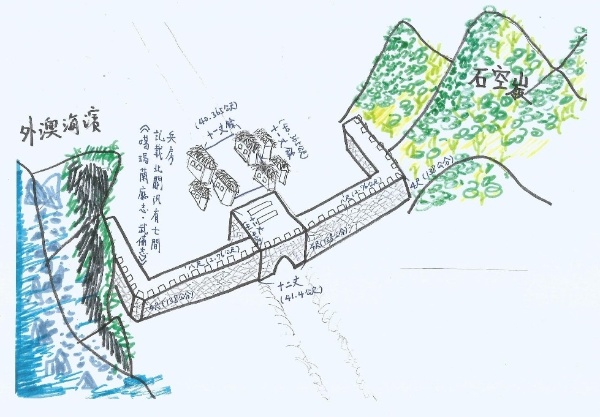

綜合上述,可以確定清代宜蘭軍事史,實為所有成果累積最少。因此本文藉著蘭陽博物館委託之「北關嘉慶古砲管研究計畫」,重新討論清代噶瑪蘭軍事,在十九世紀臺灣軍事佔有什麼樣重要地位?蘭地設廳使得該處兵防自成一格。它僅倚靠數條越嶺道路,以及東北角沿岸航線,與臺北盆地、基隆和北海岸取得聯繫。不管從臺灣島本身,或者清帝國版圖來看,海岸線直接面向太平洋的環境,讓它有地理隔絕之感。可是就因為隔絕,建立起關隘防禦,西部平原民變械鬥造成的動盪,也很難波及到當地。問題是北關究竟在哪裡?

1970年代臺灣省文獻委員會主任委員林衡道(1915-1997),曾在書中提到北關故址在「龜山(火)車站北方一座小山上」。80年代的著作中,直指北關就是位於今日的北關海潮公園。(註47)可是同時期外省學者黎澤霖(1918-?)卻有不同看法,他在《蓬壺擷勝錄》一書提到北關舊址,比較接近外澳火車站,而過了此站抵達龜山火車站,就是古代(清代)梗枋隘寮。(註48)第三種說法是1980年代學者洪敏麟(1929-2014)提出,「大溪舊名北關」,可分為內大溪與外大溪,外大溪距海僅200公尺,言下之意似乎就是北關所在。(註49)戰後對於北關地點認定的分歧,只能以清代宜蘭地圖與日治宜蘭史料做一詳細考證解答。

在史料方面,本研究若與先前成果有特殊之處,就是使用二種典藏在北京中國國家圖書館的文獻。其一,從未在學界公開過的同治五年(1866)《噶瑪蘭廳輿圖纂要》。中國國圖卡片目錄稱此圖作者為章覲文。(註50)考章氏生平,光緒《臺灣通志‧文職》記載同治五年四月(1866.5)擔任噶瑪蘭廳通判。然此人在清末臺灣官場上有所歷練,作者查找出他還有另外二個經歷;一是同治元年(1862)擔任臺灣知縣,二是同治九年(1870)在嘉義知縣任內被革職。(註51)可見得章覲文在清末臺灣經歷知縣、通判,對於同治時期臺灣輿地、政事、民情都有一定程度的了解,所完成的《纂要》絕非道聽塗說。重要是該《纂要》,再與也是同治五年《臺灣府輿圖纂要》對照討論,比較光緒元年(1875)治臺政策大加改變前,噶瑪蘭廳文武配置。(註52)其二,也是從未在學界公開過道光初年《福建政事錄》。只可惜這六卷政事錄並無明確年代,作者細查內容所記年月,最晚為道光八年(1828)。因此成書有可能在道光九、十年(1829-1930)之間。內容中最有價值是噶瑪蘭營文武官兵經費,以及臺灣形勢更數與蘭廳相關內容。(註53)

簡言之,清代宜蘭軍事史發展與山前相較,內容上有新創與移植。這體現了清廷治臺在武備上因地制宜與彈性。不過本文礙於計劃案執行時間僅五個月,只能先行討論到同治十三年(1874)為止,之後的歷史另有專文接續研究。

參考資料

- 註1:李壬癸,〈宜蘭縣境內的各種族群及其遷移歷史〉,《「宜蘭研究」第一屆學術研討會論文集》(宜蘭:宜蘭縣立文化中心,1995年6月),頁73。

- 註2:詹素娟、張素玢,《臺灣原住民史—平埔族史篇(北)》(南投:臺灣省文獻委員會,2001年3月),頁20-22、37-42。

- 註3:柯志明,《番頭家—清代臺灣族群政治與熟番地權》(臺北:中央研究院社會學研究所,2001年3月),頁41-179。

- 註4:廖風德,《清代之噶瑪蘭》(臺北:正中書局,1994年11月二刷),頁97-99。

- 註5:陳淑均,《噶瑪蘭廳志(第四冊)》(臺北:臺灣銀行,1963年3月),頁371-372。

- 註6:簡炯仁,《臺灣開發與族群》(臺北:前衛出版社,2001年10月三刷),頁406。

- 註7:黃阿有,〈日治前牛稠溪流域發展之研究(國家圖書館電子全文)〉(臺南:國立成功大學歷史學系博士論文,2007年7月),頁189-229。

- 註8:參閱洪敏麟,《臺灣舊地名之沿革(第二冊下)》(南投:臺灣省文獻委員會,1997年6月再版),頁221-421;臺灣常民文化學會,《彰化平原的族群與文化風錄》(彰化:彰化縣立文化中心,1999年1月)。

- 註9:陳三井總纂,《臺北市發展史(一)》(臺北:臺北市文獻委員會,1981年10月),頁923-926;尹章義,《臺灣客家史研究》(臺北:臺北市政府客家事務委員會,2003年12月),頁55-67。

- 註10:臺灣銀行經濟研究室編,《清代台灣大租調查書(第一、六冊)》(臺北:臺灣銀行,1963年4月),頁1-3、975、991;周翔鶴,〈埤圳‧結首制‧〝力裁業戶〞—水利古文書中所見之宜蘭拓墾初期社會狀況〉,《臺灣史研究集刊》,總第57期(1997.3),頁78。

- 註11:王世慶,〈結首制與噶瑪蘭的開發—兼論結首制起自荷蘭人之說〉,《中國海洋發展史論文集(第七輯下冊)》(臺北:中央研究院中山人文社會科學研究所,1999年3月),頁469-501。

- 註12:柯培元,《噶瑪蘭志略(第一冊)》(臺北:臺灣銀行,1961年1月),頁9-10。

- 註13:詹素娟,〈族群、歷史與地域—噶瑪蘭人的歷史變遷(從史前到1900年)〉(臺北:國立臺灣師範大學歷史研究所博士論文,1998年1月),頁142-143、163-165。

- 註14:陳進傳,〈談鄉土史研究—以宜蘭地區研究為例〉,《史聯雜誌》,第4期(1984.1),頁53-60。

- 註15:陳進傳,《清代噶瑪蘭古碑之研究》(彰化:左羊出版社,1989年5月);陳進傳,〈清代噶瑪蘭古碑的地理分布〉,《民俗曲藝》,第59期(1989.5),頁47-65。

- 註16:陳進傳,〈清代噶瑪蘭的拓墾社會—從血緣、地緣社會本土化觀點探討之〉,《臺北文獻》,直字第92期(1990.6),頁1-50。

- 註17:陳進傳,〈清代宜蘭漢人的移動〉,《臺北文獻》,直字第98期(1991.12),頁147-189。

- 註18:陳進傳,〈宜蘭漢人族規初探〉,《臺北文獻》,直字第110期(1994.12),頁107-143;陳進傳,《宜蘭傳統漢人家族之研究》(宜蘭:宜蘭縣立文化中心,1995年5月)。

- 註19:陳進傳、朱家嶠,《宜蘭擺厘陳家發展史》(南投:國史館臺灣文獻館,2005年3月);陳進傳,〈河南籍噶瑪蘭廳通判閻炘事略〉,《臺灣文獻》,第58卷第2期(2007.6),頁243-263。

- 註20:李信成,〈清代噶瑪蘭土地所有形態及其權利轉移〉,《馬偕學報》,第5、6期合刊(2008.7),頁65-84。

- 註21:李信成,〈清代宜蘭的「保甲」與「清庄聯甲」之研究〉,《興大人文學報》,第43期(2009.9),頁219-253。

- 註22:李信成,〈清代宜蘭的官舉族長及其功能探討〉,《臺大歷史學報》,第55期(2015.6),頁67-124。

- 註23:李信成,〈清代宜蘭猴猴人遷徙與社會文化的考察〉,《臺灣史研究》,第19卷第1期(2012.3),頁29-85。

- 註24:李信成,〈噶瑪蘭族的社會與文化〉,《宜蘭文獻雜誌》,第107期(2016.9),頁60-81。

- 註25:李信成,〈晚清西方人對宜蘭的紀錄及其史料價值〉,《臺灣史研究》,第64卷第1期(2013.3),頁1-37。

- 註26:卓克華,〈淡蘭古道與金字碑之研究〉,《臺北文獻》,直字第109期(1994.9),頁69-128。

- 註27:卓克華,〈清代宜蘭舉人黃纘緒生平考〉,《臺灣文獻》,第50卷第1期(1999.3),頁325-351。

- 註28:卓克華,〈清代宜蘭周振東家族與古宅的歷史研究〉,《臺北文獻》,直字第172期(2010.6),頁69-140。

- 註29:陳正祥,〈噶瑪蘭廳志的地理學評價〉,《臺灣文獻》,第11卷第2期(1960.6),頁1-16。

- 註30:林開世,〈風景的形成和文明的建立—十九世紀宜蘭個案〉,《臺灣人類學刊》,第1卷第2期(2003.12),頁1-38。

- 註31:林開世,〈方志的呈現與再現—以噶瑪蘭廳志為例〉,《新史學》,第18卷第2期(2007.6),頁1-60。

- 註32:詹德隆,〈噶瑪蘭建置考—對「臺灣通史辨誤」的回應〉,《臺北文獻》,直字第99期(1992.3),頁181-215。

- 註33:國家圖書館/期刊文獻資訊網/劉銘傳/林爽文/丘逢甲/沈葆楨/吳沙/朱一貴/戴潮春

- 註34:尹章義,〈從天地會「賊首」到「義首」到開蘭「墾首」—吳沙的出身以及「聚眾奪地、違例開邊」的藉口〉,《臺北文獻》,直字第181期(2012.9),頁95-157。

- 註35:李致穎,〈帝國權力的延伸—楊廷理的噶瑪蘭空間認知與策略統治〉,《宜蘭文獻雜誌》,第95期(2013.3),頁85-136。

- 註36:林偉功,〈福州籍人士與宜蘭開發〉,《「宜蘭研究」第二屆國際學術研討會論文集》(宜蘭:宜蘭縣立文化中心,1997年12月),頁78-86。

- 註37:張婉鈴,〈清代宜蘭溪南地區漢人拓墾勢力與地方社會(1804-1895)〉(臺北:國立臺灣師範大學歷史學系碩士論文,2007年1月)。

- 註38:林伯殷,〈六屋林家與噶瑪蘭冬瓜山拓墾〉,《新竹文獻》,第40期(2010.9),頁6-13。

- 註39:陳南旭,〈19世紀初年臺灣北部的拓墾集團與噶瑪蘭的移民開發〉,《臺灣文獻》,第67卷第2期(2016.6),頁133-155。

- 註40:鍾旻融,〈清代宜蘭三結街的「內地轉化」與噶瑪蘭廳的成立(1805-1819)—以契約文書為考察中心〉,《臺灣古文書學會會刊》,第5期(2009.10),頁21-40。

- 註41:黃學文,〈清代噶瑪蘭商業市街發展與寺廟關係〉,《臺北文獻》,直字第201期(2017.9),頁134-203。

- 註42:李曉怡,〈進出噶瑪蘭—從古典詩看清領時期宜蘭的對外交通〉,《臺灣古典文學研究集刊》,第4號(2010.12),頁123-170。

- 註43:李紹盛,〈臺灣的隘防制度〉,《臺灣文獻》,第24卷第3期(1973.9),頁184-201。

- 註44:楊慶平,〈清代的宜蘭駐軍〉,《「宜蘭研究」第三屆國際學術研討會論文集》(宜蘭:宜蘭縣立文化中心,2000年8月),頁63-106。

- 註45:許毓良,〈邊陲中的邊陲—清代噶瑪蘭的海防〉,《「宜蘭研究」第四屆國際學術研討會論文集》(宜蘭:宜蘭縣立文化中心,2001年10月),頁335-368。

- 註46:黃文瀚,〈宜蘭舊城小東門考〉,《臺灣文獻》,第70卷第3期(2019.9),頁39-85。

- 註47:林衡道口述,陳秀芳筆錄,《臺灣古蹟概覽》(臺北:幼獅文化事業,2000年12月七刷),頁174-175;林衡道口述,楊鴻博紀錄,《鯤島探源》(臺北:青年戰士報社,1985年1月再版),頁1311-1312。

- 註48:林黎,《蓬壺擷勝錄(四)》(臺北:自立晚報社,1982年3月再版),頁187。

- 註49:洪敏麟,《臺灣舊地名之沿革(第一冊)》(南投:臺灣省文獻委員會,1999年6月四版),頁401。

- 註50:章覲文,《噶瑪蘭廳輿圖纂要》,同治五年藍絲欄鈔本,(北京)中國國家圖書館藏。

- 註51:蔡青筠,《戴案紀略》(臺北:臺灣銀行,1964年11月),頁10;文煜等撰,《閩浙總督奏稿》,同治抄本,北京大學讀書館藏。

- 註52:1963年臺灣文獻叢刊最早點校《臺灣府輿圖纂要》一書出版,2000年以前臺灣學界對於該書在清代何時付梓仍無所知。事實上2001年筆者前往中國尋找博士論文資料,無意中在北京大學圖書館發現還有一部纂要,此書明確寫明同治五年(1866)抄本,並有當時臺灣知府葉宗元署名。2005年1月廈門大學歷史系陳支平教授擔任主編,按照原本書名「臺灣府總圖纂要」,收錄在《臺灣文獻匯刊》第五輯第七冊,參閱許毓良,〈清代臺灣的軍事與社會—以武力控制為核心的討論〉(臺北:國立臺灣師範大學歷史學研究所博士論文,2004年4月),頁627。

- 註53:佚名,《福省政事錄》,清藍絲欄鈔本,道光初年版,(北京)中國國家圖書館藏。