130期-穿山鑿洞的大光明圳

陳財發、林麗貞、 李春榮、 陳興源、 陳香莉 / 撰文

宜蘭縣政府文化局、宜蘭社區大學教育基金會 / 提供

編按

文史工作者都知道愛護「古蹟」; 卻較疏忽正視潛藏的「人文空間」。

宜蘭社區大學「走讀歷史空間研習社」於民國101年開設,由陳財發等多位講師群合作,多年來以「輕旅、走讀」的方式,帶領學員上山下海,踏查在地文化空間,過程中學員們透過實際走讀與尋訪,在詳細的歷史考據為基礎,搭配生活化的解說方式,彙集宜蘭縣12 鄉鎮30個潛藏人文景點。

其刊載內容主要涵蓋「被漠視的據點、在地味的故事、存在感的場域」等三大元素的空間,定為篩選景點的三大準則,儘量摒除具法定身分的文化資產及網紅景點等方式撰寫而成。

蘭博電子報將於每期介紹,讓讀者深入了解宜蘭潛藏的人文空間,細細品味背後精彩豐富且生動的生命故事。

【三星】穿山鑿洞的大光明圳

人文概述

日本時代,三星大埔地區至冬山鹿埔地區的廣袤田園既貧瘠又缺乏水源灌溉,大部分墾拓的旱田生產稀少又落後,為提高土地有效利用,當時水利組合便規畫引天送埤發電廠發電尾水—電火溪(1982 年省主席林洋港改稱「安農溪」),開鑿水圳作為灌溉的水源,以圖更新該區耕作生態,提升經濟效益,改善百姓生活。於是自1941(日昭和16)年動土至1944(日昭和19)年間截止,歷經四載施作,已鑿成幹線百分之五十四,明渠百分之七十的進度,而支線仍未興築。

戰後政府接續日人未完成事業,在三星鄉大穩村及冬山鄉得安村一帶,擴大實施旱地改良的水圳工程,便於1945( 民國34) 年繼續施工至1948( 民國37) 年竣工,總共完成幹線全長8114 公尺,並將改良的水圳改稱「大光明圳」。1965( 民國54) 年,又為了擴充耕地面積再進行大光明圳輪灌改善工程,將原有幹渠改設為輪流灌溉工程設備,幹、支、分線均施作內面工,以防止水量漏洩,並完成小給水路的全面設施,以維持輪灌秩序。

同時,因要確保輪灌施行的取水量,乃興建渠首工程,該工程主要構造含:排砂閘門5連,每連1.5公尺,溢水堰16公尺、混砌塊石護堤180公尺及護床鐵絲蛇籠48公尺。至1970( 民國59) 年因配合農地重劃的進行,水田面積已擴增到680公頃,成效卓著。

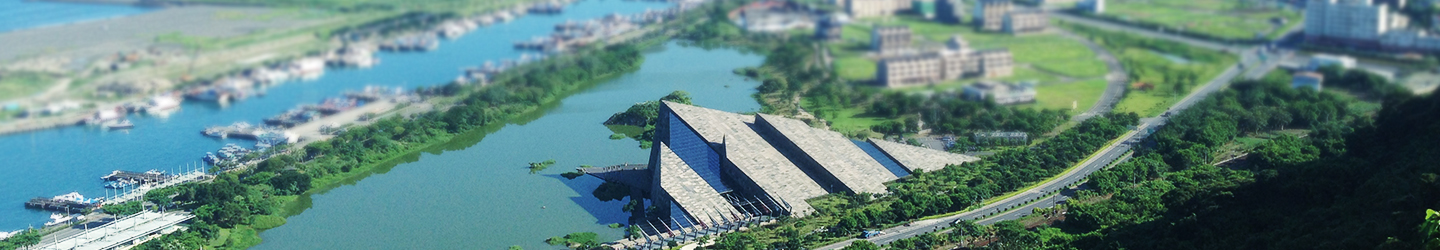

空間餘韻

最值得讚嘆的是大光明圳渠道在柑仔坑一帶引取電火溪尾水後,開始穿山越嶺又鑽溪,圳路大部分建造於山腰上,環繞大湖桶山急坡地,蜿蜒曲折,全憑人力一鑿一斧打造出來,其中水橋 2 座,長約 20 公尺;隧道計 13 處, 共長 3,444 公尺, 比降1/1000, 最長隧道達 888 公尺;尤其穿越羅東溪 ( 原名鼻仔頭溪 ) 的渠道則以倒虹吸工法從羅東溪底串聯起來,長度375 公尺,均用混凝土或鋼筋混凝土築造的,順利將水引流至對岸的茅埔圍,這是全台少有的浩大工程,可媲美台中白冷圳。

『紀念碑』

紀念碑碑文: 臺北縣羅東區三星鄉,大埔鹿埔原野,地力磽瘠,生產落後,日人竊治時代,開闢大光明灌溉工程,利用天送埤尾水,以圖改善,顧自民國三十年至三十三年間,經營四載,鑿成幹線百分之五十四,明渠百分之七十而已,支線未興,光復後,於三十五年五月二十五日,繼續辦理,迄三十七年六月十日,全部告竣,共計幹線隧道三千四百四十四公尺,明渠四千六百七十公尺,支線隧道涵洞四百二十一公尺,明渠二萬七千九百三十五公尺,雖工作過程中,頻受風水鉅創,恭再接再厲,卒底於成,受益面積,八千七百一十七公頃,動用經費八千六百萬三十三萬五千八百四十元,民眾負擔三千零七十六萬七千九百二十元,大功既竟,共慶厥成,眾議立石,垂諸久遠。臺灣省政府建設廳水利局三星工程處主任王友仁謹書民三十七年建立。

『圳路景觀』

『水圳隧道』

『通水天橋』

『倒虹吸管通氣孔』

參考資料

- 1960,盧世標,《宜蘭縣志 - 經濟志水利篇》,宜蘭縣政府。

- 1998,黃雯娟,《宜蘭縣水利發展史》,宜蘭縣政府。

- 2005,陳長溪等,《蘭陽平原水利開發與圳路史》,宜蘭農田水利會。

書籍資訊

書名:潛藏的人文空間in蘭陽

作者:陳財發等撰文

出版:宜蘭縣政府文化局