143期-依畔流流社的舊河道

作者 / 陳財發、林麗貞、 李春榮、 陳興源、 陳香莉

提供 / 宜蘭縣政府文化局、宜蘭社區大學教育基金會

編按

文史工作者都知道愛護「古蹟」; 卻較疏忽正視潛藏的「人文空間」。

宜蘭社區大學「走讀歷史空間研習社」於民國101年開設,由陳財發等多位講師群合作,多年來以「輕旅、走讀」的方式,帶領學員上山下海,踏查在地文化空間,過程中學員們透過實際走讀與尋訪,在詳細的歷史考據為基礎,搭配生活化的解說方式,彙集宜蘭縣12 鄉鎮30個潛藏人文景點。

其刊載內容主要涵蓋「被漠視的據點、在地味的故事、存在感的場域」等三大元素的空間,定為篩選景點的三大準則,儘量摒除具法定身分的文化資產及網紅景點等方式撰寫而成。

蘭博電子報將於每期介紹,讓讀者深入了解宜蘭潛藏的人文空間,細細品味背後精彩豐富且生動的生命故事。

人文概述

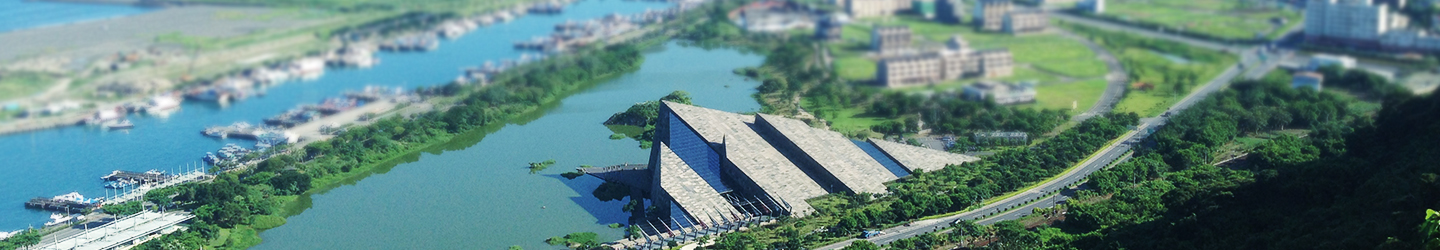

1984年(民國73)年起,宜蘭縣政府開始積極推動戶外「親水生態博物園區」的開發計畫,從而造就了享譽盛名的蘭陽觀光新地標--「冬山河」風景區。然該河水域尚未進行整治工程之前,舊水系係源於五條溪流(舊寮溪、新寮溪、十三分溪、安平溪、照安溪),水路在冬瓜山街仔匯流後,又依序注入里荖溪、奇武荖溪、五十二甲溪及羅東溪等支流,頃接循著利澤老街碼頭,繼續向東穿繞「流流社」及「婆羅辛仔罕社」等聚落的邊緣蜿蜒行水至「加禮遠社」附近海口出洋,所以在清國時期「噶瑪蘭廳志」內文尚無「冬山河」之名號,而其流域就分別依庄頭地名稱呼之;日本時代明治年間則以五十二甲溪為界,上游稱「冬瓜山溪」,下游直呼「羅東溪」,約在1920(大正9)年後又更名「冬山川」。

1977(民國66)年,冬山河河道的治本工程開始實施,從中游「八角」起採取截彎取直的疏浚挖掘,穿經珍珠里簡、鼎橄社直到下游「大埔」後再匯結較早拓寬的舊河道注入「三敆水」,這段被各界讚頌備至的「半人工運河」,不僅降低三堵等聚落如家常便飯的淹水之苦,也讓宜蘭人豎起「大姆翁」標榜為「宜蘭精神」的見證地景。

但是,治水的相對性結果,也導致原本伴民共濟的彎曲河道立即蒙遭掩沒,當下除了濱臨冬山街的舊溪水及五十二甲的支流,因受惠於觀光產值的恩典還被保留維護之外,餘者皆變成農地或是將水源切斷而告消失,其中尤以環繞流流社緣側「S」水路的舊河道,最足以象徵「水」字的象形意涵,卻被各界冷漠相待,任其寬敞水域屢被廢棄土石填淤,使得這段優雅柔美的「S」水路快要漸漸失落了。

空間餘韻

[「流流社」及「婆羅辛仔罕社」]

19 世紀中葉以降,西方探險家及傳教士開始相繼從加禮遠港搭小船溯河而上,先後都航行到這段「S」水路的舊河道,並留下彌足珍貴的踏查史料。其中有1858(清咸豐8)年英國植物學者史溫侯(Swinhoe)描述「婆羅辛仔罕」社的生活場景,以及1890(清光緒16)年加拿大人馬偕(MacKay)牧師就以「流流」社定為傳教行醫的基點,然後搭乘鴨母船沿河划駛,詳載舊河道忽寬忽窄的水面,可從樹草雜混的荒叢中見到美麗的景緻,也道盡了這條生命之河的淳樸風貌。

[「S」水路殘景 ]

如今,「S」水路的舊河道依然伴隨著噶瑪蘭族最完整的聚落—「流流社」,同步走向黃昏老邁的殘景,與對岸遊客如織的親水公園成了鮮明的對比,宛如一道高牆和雞蛋間的價值抉擇,任其荒蕪而遭漠視。所以本單元想借著古今圖像的對照與詮釋,期待引發愛鄉愛土的宜蘭人,用心看待這條潛藏於風光無比的冬山河風景區內的幽深溪水,確有訴不盡蒼涼又在地的小河文明故事。

參考資料

- 1991,仰山文教基金會,《冬山河- 生命史討論會論文集》,仰山文教基金會。

- 1992,黃盛璘等,《宜蘭—台灣深度旅遊》,遠流出版公司。

書籍資訊

書名:潛藏的人文空間in蘭陽

作者:陳財發等撰文

出版:宜蘭縣政府文化局