129期-蘭博鳥事一籮筐─黃頭鷺浪潮

林欣怡 / 蘭陽博物館鳥類監測活動助理員

編按

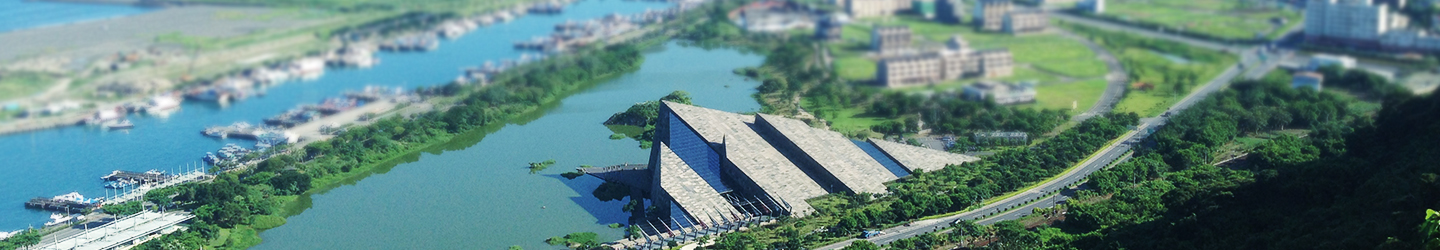

蘭陽博物館「烏石港濕地公園」占地約14公頃,周邊蘊藏豐富生物相,在志工與研究人員長達3年的觀察與紀錄中發現,園區出沒的鳥類經調查高達60幾種,為了讓大家認識這些遠道來訪的嬌客,蘭博電子報將不定期介紹相關鳥類知識,更從志工觀察的角度,帶領大家一起欣賞這些來訪的鳥類嬌客。

認識黃頭鷺

2021年4月的某天傍晚,烏石港濕地公園的天空中出現上百隻鷺鷥,稍微盤旋便停在濕地中的礁岩上休息,看見這樣盛況的遊客們紛紛拿起手機拍攝,驚聲連連,其中有人大喊:「那是白鷺鷥嗎?為什麼那麼多?為什麼牠們身體黃黃的?跟一般常看到的不一樣!」,似乎不清楚那些鷺鷥的名稱,也似乎不明白牠們為什麼大量的出現在礁石上。

黃頭鷺( Bubulcus ibis ) 臺灣常見鷺鷥之一,身長約50公分。外表看起來與小白鷺很像,仔細觀察,可透過脖子的粗細、嘴巴及腳趾的顏色,分別出兩者之間的不同。黃頭鷺嘴黃色,腳趾黑色,與小白鷺恰好相反。繁殖季時,黃頭鷺的頭、前頸、胸部會長出漂亮的橙黃色羽毛,但到了非繁殖季,黃頭鷺會退去橙黃色的飾羽,變回雪白的鷺鷥。牠們常出現在濕地、稻田、草地、喜歡憩息在牛背上,吃著水牛身上的寄生蟲,所以又稱為牛背鷺。早期農夫帶著水牛耕田的時,牠們會像跟屁蟲一樣屁顛屁顛的跟在水牛後頭,捕食被水牛驚起的昆蟲或小動物,而隨著人類農作方式的改變,農民改為使用機械代替水牛耕作,黃頭鷺則變成跟在耕耘機後吃著犁田翻出的昆蟲。

黃頭鷺的遷徒

台灣是東亞地區候鳥遷徒路徑重要路線之一,黃頭鷺每年的大遷徒會從北邊經過台灣往南渡冬,春夏之際北返回北邊繁殖,有些黃頭鷺在遷移的過程中適應了台灣的環境會決定留下來居住而變成留鳥。每年約莫4、5月之間,會有一成群正在北返中的黃頭鷺經過蘭陽博物館上空或在濕地休息,偶有上百隻成群聚集一起停留在烏石礁岩上,休息夠了再成群離開繼續向北飛翔。

黃頭鷺是烏石港濕地公園的常客之一,喜歡在礁石上休息或是草皮上覓食,而黃頭鷺是種容易受到驚嚇的鳥類,下次在濕地看見牠們時,記得放低音量,靜靜的仔細觀察,不要驚嚇到牠們唷!