宜蘭茶金傳奇-冬山鄉中山村的聚落與信仰

游正福, 酆林軒霆, 張峻浩, 徐千捷, 張雅欣採訪; 張峻浩, 徐千捷, 李軒如編輯

-節錄自《宜蘭茶金傳奇:談冬山與中山村茶葉發展》

第167期-2024年8月

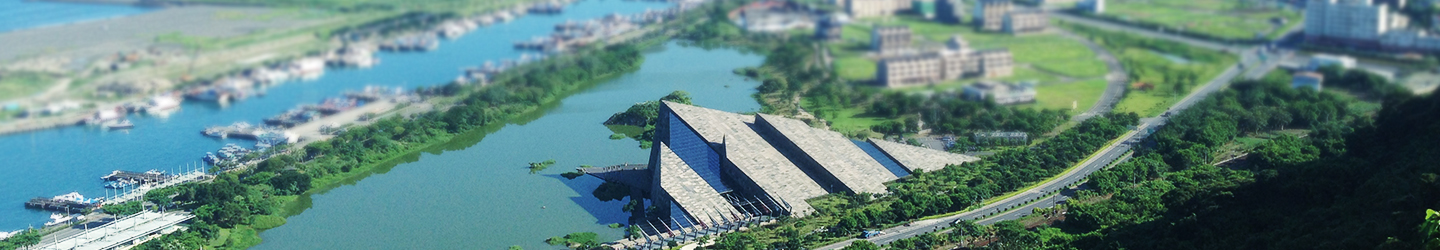

中山村的聚落空間

中山村位於冬山河上游,村莊範圍涵蓋冬山河上游的兩條支流,新寮溪與舊寮溪的溪谷地。在中山村主要分成是石頭城、舊寮、中城、新寮,這四大區塊的地名由來,和中山村早期發展樟腦業很密切的關聯。

首先早期中山村所在的新寮與舊寮溪山谷有不少樟樹分布,清代較少有人來此定居開墾,山林資源保存較好。日治時期因而成為宜蘭重要的樟腦產地,不少製腦的腦丁來此搭建腦寮,進行砍伐樟樹、熬製樟腦的工作,形成聚落。在中山村的腦寮主要在新舊寮溪畔山谷,隨著樟樹砍伐基地的轉移先後,形成了舊寮、新寮的聚落。[1]

中山村另一大特性是這裡位於冬山河上游,屬於漢人較晚開墾的邊區,溪谷地過去是泰雅族原住民下來平原貿易、狩獵等活動的路徑,在此從事開墾、製腦的人們常會和泰雅族人有接觸,衝突也經常發生,早期在製造樟腦時就常發生有人遭到出草獵首,讓新舊寮的腦寮工人常常人心浮動。因此都會雇用隘勇來守護山谷工人的安全,當地的聚落也呈現較為集中,形成一個能夠守望相助,有防衛特性的城仔聚落。與這相關的地名就是石頭城與中城,石頭城位於舊寮溪畔,過去的人們取溪中的石礫為建材建立屋舍,形成一個城仔聚落,因而被稱為石頭城。中城位於新寮與舊寮兩聚落的中間,聚落東有新寮溪流過,西有舊寮溪流過,過去的人們在這兩條溪中間設立隘寮守護山谷,形成聚落,因位於新舊寮的中間,因而被稱為中城。[2]

中山村聚落的傳統信仰

1、信仰中心—永光宮

中山村在日治初期是屬於紅水溝堡的員山庄,過去員山庄的範圍涵蓋今天的中山、丸山、八寶三村,過去這三村的人們主要以位於丸山的保安宮為信仰中心,保安宮創建於道光16年(1836),主祀玄壇元帥,為過去開墾八寶庄的先賢從原鄉桃園南崁五福宮所請來的守護神。

1920年實施州廳制度後,將原本的庄改為「大字」,員山庄改為冬山庄員山大字所管轄,範圍一樣涵蓋三村。1945年日本戰敗投降,進入中華民國政府,將冬山庄改為冬山鄉,「員山大字」拆分為中山、丸山、八寶三村,中山村從此開始獨立設村。[3]

中山村獨立設村後,居民有感於過去中元普度都要到下山到丸山保安宮去,路途相當遙遠,獨立設村後應該也要有一個村莊的信仰中心。因此在村長張金土的發起下,在今天中城的順安國小中山分校位置建立三山國王廟,作為全村的信仰中心。早期廟宇只是茅草屋,奉祀著主神三山國王,這三尊神明分別來自村內的三個聚落的居民家中,大王原本奉祀於舊寮的蕭先乞家中,二王原本奉祀於新寮的江阿財家中,三王則在中城的李春安家中。三山國王的三位王各有各自的擅長,大王相傳過去是醫生,村民有各種疑難雜症都會前來祭拜大王。二王相傳過去是風水師,與地理、風水有關的都會尋找二王。三王相傳是武將,可以協助居民驅邪。

永光宮除了是廟以外,也充當村子的小學教室使用,一直到1969年由林圳松及蕭阿昌捐獻出土地興建廟宇,永光宮才從中城搬來舊寮現址,搬遷後也成立永光宮管理委員會來管理廟宇事務,廟名也正式定為永光宮。

永光宮一年一度的重要活動要屬請媽祖遶境和中元普度,建廟之初在每年的農曆元月初三,會到羅東的震安宮媽祖廟去請媽祖,另外也會到還沒設村前的信仰中心---丸山保安宮請玄壇元帥來村莊遶境,走進村內的石頭城、舊寮、中城、新寮四大區域中的聚落與田園,為村內一年一度的大日子。後來因居民反應時間而調整到元月二十五,近年來則改為二月二十五日三山國王二王聖誕這天。永光宮的普度則為農曆七月十五日,村內的眾人都會在晚上帶著祭品前來廟口祭拜老大公。

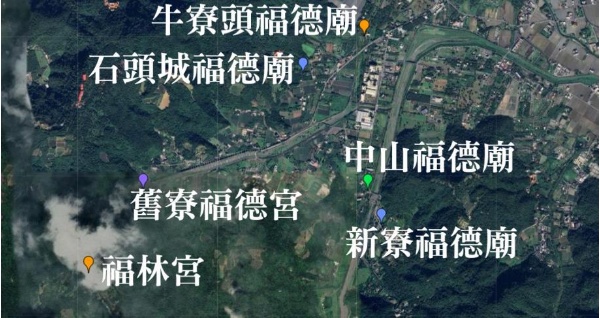

2、各庄頭土地公廟

在中山村除了信仰中心永光宮外,各個聚落也都有各自的土地公廟,共有六間,規模雖不大,但也是長期以來聚落中團結眾人情感,提供人們心靈慰藉的重要地方。在中山村的六間土地公廟中,有較為詳細沿革紀錄的為位於石頭城一帶溪畔的牛寮頭福德廟,以及新寮的新寮福德廟。

牛寮頭福德廟約建於清光緒年間,最初是位於舊寮溪畔的牛寮頭山上,後來因為上山的路年久失修,所以在1976年遷到山下的溪邊現址。福德廟所在位置之所以叫牛寮頭,據在地居民回憶,最初在廟的這一帶主要都是以種地瓜這類的旱作以及養牛為生,過去放牛的牧童都會牽牛到山上放牧,因此山上叫做牛寮頭山,在放牛休息的地方有間小土地公廟,大家會在那邊拜拜,後來因為路年久失修,才將土地公遷下山。

新寮福德廟的建立,據廟中沿革所述,和1930年代羅東仕紳藍淥准[4]及江阿財、江平埔等人的開墾有密切關係,廟的歷史可以說是一段新寮聚落開墾的縮影。據沿革記載在1931-1932年間羅東仕紳藍淥准及其他農民前來新寮一帶的湖桶坑開墾約18公頃的土地,其中8公頃由江阿財、江平埔兄弟、廖大進、廖大祿、簡和海、簡和昌、邱萬來、羅永振等先賢承租,種植地瓜、落花生、果樹等農作。其餘的10公頃則由藍家種植各類柑橘,如桶柑、椪柑、溫州柑等,每年十月為這些柑橘的盛產期,常會有水果商來收購。

最初這些來到新寮開墾的先賢們,有感於周圍都是濃密樹林,位置偏僻,工作者常心慌不安。為安定人心,在江阿財、藍淥准等先賢發起下,於鳥梨仔山建小土地公廟,作為地方居民信仰中心。每年農曆二月初二和八月十五為土地公生的祭祀日子,在地居民都會來到廟前祭拜,交流情感,為聚落重要的中心。

1936-1937年間,新寮的城仔底居民有感於土地公廟位置不佳,因而在1941年左右遷建於今天的仁山苗圃的半山腰處。後地方居民因認為上山拜拜不便,離聚落有段距離,需要特別上山維護,因而在1959-1961年間遷到山下,在江平埔的田邊用石片搭蓋二坪大的土地公廟。

1989年間因有感於土地公廟狹小簡陋,江阿本、廖學清、藍坤海等發起於現址重建土地公廟,1991年初開工,同年12月底落成安座,形成現今所見廟貌。這次建廟的購地是由三富農場以及在地的廖、林、江、藍等家族,加上外地信眾等共同集資購買。

參考資料與註釋

[1] 黃雯娟,《臺灣地名辭書,卷一.宜蘭縣》(南投:臺灣省文獻委員會,2000),頁313。

[2] 黃雯娟,《臺灣地名辭書,卷一.宜蘭縣》,頁313。

[3] 黃雯娟,《臺灣地名辭書,卷一.宜蘭縣》,頁290。

[4] 藍淥准,生於1892年,卒於1972年。出身於羅東姓藍仔底的藍家,為藍新的長子。(位於羅東夜市,勉民堂一帶的大家族,夜市中的振泰街即為紀念藍新的振泰行商號而命名。)日治時期曾任羅東街協議員、羅東信用組合組合長、臺北州協議員等職務,戰後曾任臺北縣參議會議員、羅東農田水利委員會主委等職務,為羅東相當重要的地方領袖之一。詳見中華綜合發展研究院應用史學研究所總編纂,《羅東鎮志》(宜蘭:宜蘭縣羅東鎮公所,2002),頁717-718。

書籍資訊

書名:宜蘭茶金傳奇:談冬山與中山村茶葉發展

策畫:正福茶園-小山茶寮

出版單位:翔竣商行

出版日期:2023年