159期-宜蘭的日本時代-始政規模(二)

文、圖 / 蘭陽博物館 提供

-節錄自《宜蘭的日本時代》一書

圍城之戰

相對於仕紳主動配合日本的統治,反而是「中、北部樟腦、茶之發展而培養出一群勞動者」,[1]出而反抗。

原來改隸之際,有本事的官員大多逃之夭夭,駐在宜蘭的基層士兵的去留,無人聞問,這些當年從外省派來的兵勇,千里當兵只為財,如今無人派發薪水,只好自尋生路,而他們是一群受過戰鬥訓練、擁有武器的團體,既然不受王命節制,所以落草為寇,為害鄉里之事就可想而知了,這是當時不少地區要派人去請日軍早點進駐的歷史背景。

即使是割讓這個帝國邊陲的蕞爾小島,對清王朝來說仍然是奇恥大辱,因而在北京,參加進士考試的舉人,在康有為的領導下「公車上書」,向皇帝提出建言,各省督撫有的提議賣給法國,湖廣總督張之洞甚至派他的幕僚陳季同到台灣來策動成立台灣民主國之事,雖然此事因唐景崧大總統化裝脫逃回中國,以鬧劇的方式收場,但在日治初期,仍有清國人從事串聯抗日之事。

從日人的資料看來,北台灣負責串聯各反日勢力的是徐祿,他自稱受劉永福之命,企圖推翻日本統治,使台灣回歸到大清王朝。

明治28年(1895)9月,三結庄(今五結鄉大吉村) 西皮派首領林大北在貢寮會見徐祿之後,林大北號稱可以召集當時尚留在宜蘭的清勇200人,預為準備。[2]當年11月12日,兩人又在台北新店山區灣潭會面,相議之際,另一抗日領袖林李成於三貂堡烏塗堀舉事,因此徐祿就命林大北返回宜蘭,發起抗日響應林李成。

11月18日林大北回到三結庄召集勇丁四、五十人,第二日在利澤簡遇到日軍部隊,不敵而潰。[3]此後,林大北活動於台北、宜蘭交界之山區,不斷襲擾日軍。直到明治29年(1896)10月10日,在台北縣知事的招撫政策下,林大北解除武裝「歸順」日方。[4]

宜蘭出身,在台北安坑活動的林李成,也聯絡頭城秀才林維新,希望他能參與起事,林李成向林維新的代表出示了台南黑旗軍統領劉永福的文書,任命林維新總理宜蘭、基隆反日武裝勢力。他們相約於明治28年(1895)11月18日舉事,但因林李成提前發動,林維新只好於11月15日在宜蘭頭城舉事,但也沒有成功。[5]

這些抗日行動和隨之而來的日軍的掃蕩搜捕,對於當時宜蘭社會造成相當程度的動蕩與不安。

另一方面,明治28年(1895)底,正當日軍傾力南進,台北空虛時,宜蘭的林李成、林大北,金包裏的簡大獅,錫口的詹振,文山的陳秋菊、陳捷升,石碇的盧振春、許紹文等,新竹的胡嘉猷共謀於12月21日,在台北、宜蘭、淡水、金包裏、新竹各地同時發動,以期牽制日軍,一舉而下台北。[6]

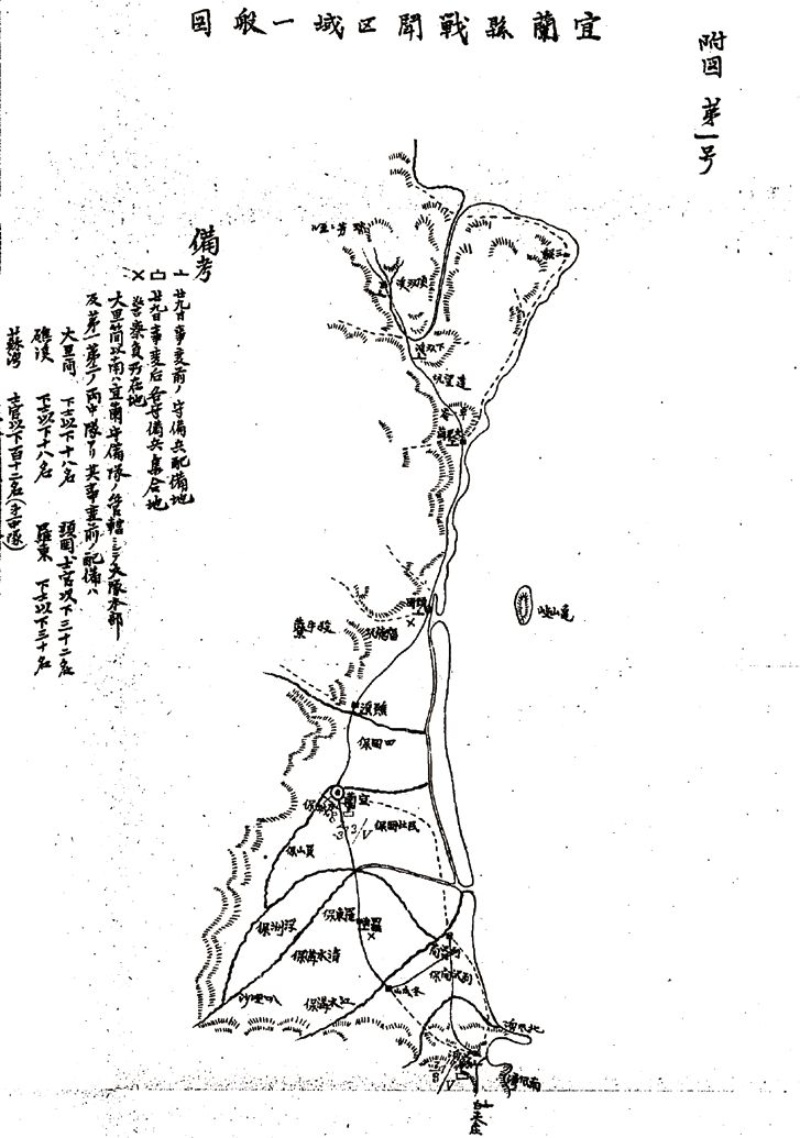

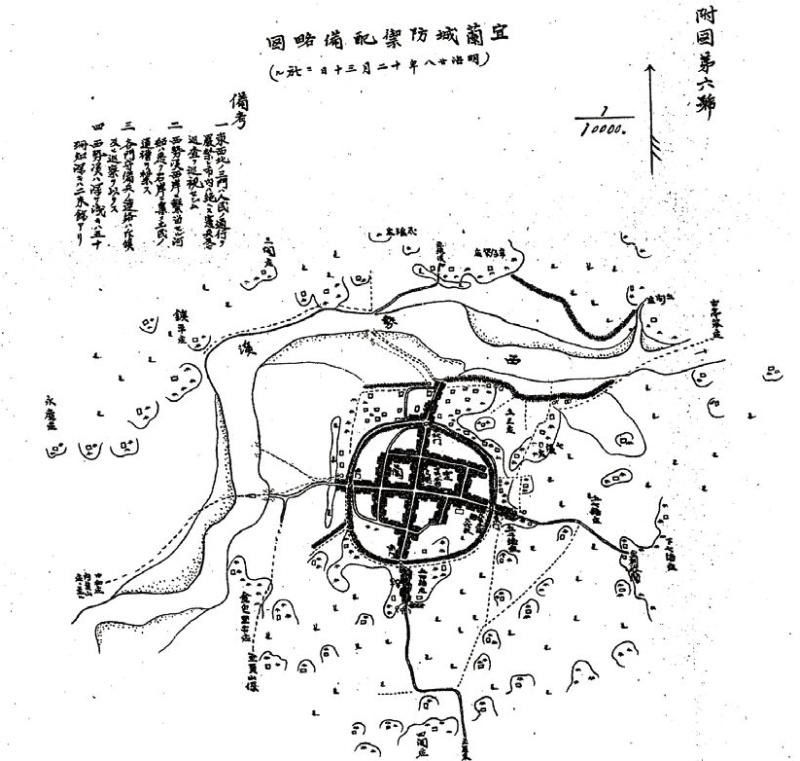

12月29日,26名日軍在頭城草嶺和數百名游擊隊交戰,因為人數不足因而退到大里簡。30日林大北、林李成、林維新率游擊隊進圍宜蘭,因為日軍在數量上居於劣勢,所以進行戰略退卻,各地守備隊及警察撤至宜蘭城內,等待台北來的援軍。

根據《台灣憲兵隊史》的記載:這次包圍攻擊宜蘭城的首魁是林維新、林大北、林老賊、林慶來、林李成、陳其山等人,此次戰鬥中死亡的抗日軍約四百名。[7]

台北來的日軍增援部隊於明治29年(1896)1月12日登陸蘇澳,次日部隊分成三個縱隊,右翼沿冬瓜山、羅東,左翼沿紅水溝堡叭哩沙庄、紅柴林庄,中央縱隊在兩者中間,同時向宜蘭城前進,沿途曾遭阻擊,1月17日上午開始對林李成、林大北所據的柴圍庄、三圍庄發動攻勢,當日占領礁溪。

19日日軍攻占頭圍,林李成、林大北不敵,轉入山地活動,抗日勢力的圍城之戰,算是失敗了。

日軍接著進行清鄉工作,他們採取堅壁清野政策,對每個村莊仔細搜索,凡以刀槍抵抗,「連持有凶器和舉動不穩者都悉予槍殺,凶器則全予毀壞,家屋亦一起燒毀。」[8]

1月13日至28日期間,整個宜蘭支廳「被誅戮者達1,500人,燒毀家屋1萬間,宜蘭平原大半已呈灰燼。」[9]

參考資料與註釋

[1] 翁佳音,《台灣漢人武裝抗日史研究(1895-1902)》( 台北,台灣大學歷史學系,1986),頁112。

[2]《台灣新報》,1897 年12 月2 日。

[3]《台灣新報》,1896 年12 月3 日。

[4]《台灣新報》,1896 年12 月5 日。

[5]《台灣新報》,1895 年12 月6 日。

[6] 台灣省文獻會,《重修台灣省通志.卷一大事記》( 南投,台灣省文獻會,1995),頁241。

[7] 台灣憲兵隊編、王洛林總監譯,《台灣憲兵隊史》( 台北,海峽學術出版社,2001),頁73-74。

[8] 台灣總督府警務局編、王洛林總監譯,頁504-505。

[9] 台灣總督府警務局編、王洛林總監譯,頁506。

書籍資訊

書名:宜蘭的日本時代

作者:林正芳

出版單位:宜蘭縣立蘭陽博物館

出版日期:2016年