155期-潛藏的人文空間in蘭陽-懷舊的蘭陽溪堤防

作者 / 陳財發、林麗貞、 李春榮、 陳興源、 陳香莉

提供 / 宜蘭縣政府文化局、宜蘭社區大學教育基金會

編按

文史工作者都知道愛護「古蹟」; 卻較疏忽正視潛藏的「人文空間」。

宜蘭社區大學「走讀歷史空間研習社」於民國101年開設,由陳財發等多位講師群合作,多年來以「輕旅、走讀」的方式,帶領學員上山下海,踏查在地文化空間,過程中學員們透過實際走讀與尋訪,在詳細的歷史考據為基礎,搭配生活化的解說方式,彙集宜蘭縣12鄉鎮30個潛藏人文景點。

其刊載內容主要涵蓋「被漠視的據點、在地味的故事、存在感的場域」等三大元素的空間,定為篩選景點的三大準則,儘量摒除具法定身分的文化資產及網紅景點等方式撰寫而成。

蘭博電子報將於每期介紹,讓讀者深入了解宜蘭潛藏的人文空間,細細品味背後精彩豐富且生動的生命故事。

人文概述

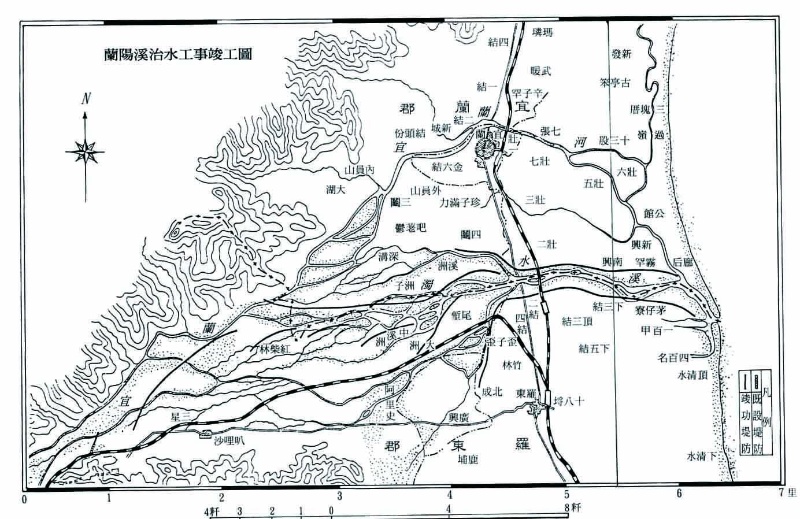

治水即治民,也是立國之本。日本時代總督府有感蘭陽濁水溪多條支流錯綜而亂流,一旦洪水暴漲,河道不斷移動,沿岸家園變暴露在危險之境。為了根絕蘭地水患,永久免於濁流威脅,率先評估宜蘭河下游流路腹地狹窄,不適合排水洩洪,於是選在左岸大安埤(今稱太陽埤)南方山麓築堤切斷宜蘭河水路,另從右岸破布烏山頭(九芎湖地帶)起興建破布烏、三星、紅柴林、臼腳部、中溪洲及大洲等五條利水功能特佳的「霞堤」(かすみてい),致使濁水溪主河道從此匯奔凱旋河段,再直抵三敆水注入太平洋,讓多年來的嚴重水害逐漸降低,並擴增二千多甲廢河床所浮現的新生地,而後「溪北」與「溪南」的地域觀念也隨之隱然浮現,取代了史冊所記載「西勢、東勢」的用詞。

1936(日昭和11)年竣工啟用的蘭陽溪堤防,至今雖然未逮百年,但是,濁水溪河堤在興建北岸時是採取兩段連貫式的圍堵,而南岸的堤防則是採取開口式分段式的興建,每一堤防銜接之處留開口是作為洩洪之用,這種斜切而不連續的堤防,日本人稱「霞堤」。如此一來,每當大水瞬間湧至,激流便沖往南岸滾滾漫流。

縱使固若金湯的人工堤防,偶而也抵擋不住暴雨洪災的肆虐,尤其在1940( 日昭和15)年、1942(日昭和17)年洪水時期,三星堤防先後決口千餘公尺,及1944(日昭和19)年,上游破布烏、紅柴林等堤防,又相繼沖毀;至戰後初期,流失的堤防約11 公里,其中以三星台地受災最嚴重。

於是自1946(民國35)年開始,政府即陸續對三星、破布烏等堤防進行重建,迄1985(民國74)年止,將三星堤防延長成三星1、2號段,及聯結紅柴林、桕腳廍、中溪洲等堤岸合併成紅柴林堤防,唯獨破布烏段及大洲段等堤防建構仍維持「霞堤」樣式,只因破布烏堤防是溪水沖擊的第一道防線,所以堤岸要不段墊高增強抗力;另左岸的員山與壯圍兩大堤防的因應措施,全部都是採填石增土的墊高手法,以加強結構的安全性,只是壯圍堤防啟端的浮洲段,卻無大幅度進行墊高工事,部分依然保留初期堤防風韻。

空間餘韻

懷舊日本時代蘭陽溪堤防的原木建構,今可從「大洲堤防的霞堤」與「壯圍堤的浮洲段」等影像風貌,分別爬梳後再悅賞其不一樣的空間餘韻。

[ 大洲堤防的霞堤原風味]

[ 壯圍堤防啟端的浮洲段]

參考資料

1998,黃雯娟,《宜蘭縣水利發展史》,宜蘭縣政府。

2013,一宮弘原著,李英茂譯,《宜蘭濁水溪治水工事》,宜蘭縣史館。

書籍資訊

書名:潛藏的人文空間in蘭陽

作者:陳財發等撰文

出版:宜蘭縣政府文化局