146期-北關嘉慶古礮管與清代宜蘭軍事史6-6

輔仁大學歷史學系副教授 / 許毓良

清代噶瑪蘭的動亂—蘭營彈壓與北關堵禦

嘉慶十五年(1810)噶瑪蘭設廳併入清帝國版圖,嘉慶十七年(1812)通判抵任、綠營駐防,嘉慶二十四年(1819)興建北關關隘。從北關興建時間來看,距離蘭地設廳已經有九年。會如此晚的原因,很可能是設廳之初,百廢待舉經費無著。不過地方官發現不趕緊設關會有問題,原因有許多羅漢腳大舉進入蘭地。若按本文的研究,羅漢腳進入蘭地不是新鮮事,結首制形成之時就有羅漢腳參與其中。可是這一群羅漢腳是漢人開墾先鋒,從噶瑪蘭人手中搶佔土地,搖身一變成為「小地主」。他們每一個人分到土地面積不等,有四分三厘(約一個足球場),或者五分六厘(一個足球場再略多一些)。[1]但是設廳後才入蘭的羅漢腳,已經沒有土地供他們搶奪,他們可能如山前生活般,在蘭地各村莊游食生事,或者進入山區加入伐樟抽藤的行列。

1.民變與械鬥

噶瑪蘭廳沒有修築番界,清廷之所以不想大費周章,可能鑒於十八世紀山前的教訓,即便挑溝築牛也無法阻止漢人越界私墾,故不再耗費成本去執行事倍功半政策。這使得羅漢腳進出蘭地山區更有恃無恐。大量羅漢腳結集在深山,可能讓蘭廳官員漸感不安,於是才興建北關進行阻隔。可是噶瑪蘭營最初的兵力僅395名,若真的發生動亂有能力彈壓嗎?道光三年(1823)料匠林泳春事件是最早的測試,而且一開始地方官有息事寧人的心態。

臺灣是海防戰略要地,因此水師戰船數量極多。蘭廳成立時福建額設戰船總共242艘,其中臺灣水師佔有96艘,已經超過三分之一。雖然追剿大海盜蔡牽、朱濆過程中,福建又陸續建造更多的戰船,但整體來說臺灣水師編制仍然龐大。十七世紀末臺灣水師使用戰船,由福建本部各州、縣修造,臺灣府所屬諸羅、臺灣、鳳山三縣只需出資即可。可是十八世紀初有新的規定,變成臺廈道、臺灣知府、福州知府負責承修。直到雍正三年(1725)清廷在臺灣府城建造船廠,並確認由臺灣道承修所有臺灣水師戰船,整體船政作業才大備。修造戰船是件吃力不討好的差事,當時的官員部分是科舉出身,部分是捐貲或身蔭,其實都沒有工程專業背景。故船工品質只能交由工匠負責,難免會出現偷工減料的弊病。加上每一艘戰船修造成本在300兩上下,若遇到原物料價格飛漲,成本超過500兩就要奏明辦理。使得前任道員無法在期限內完成的「爛攤子」丟給後任,周而復始船政的敗壞可想而知。[2]不過臺灣道一職卻是臺灣官場上最大肥缺。同治五年(1866)閩浙總督左宗棠欲刷新閩省吏治,調查出臺灣道是所有陋規最大受益者。每年收受節禮、壽禮之外,還有洋藥(鴉片)、樟腦規費收入。[3]這當中提到一個關鍵就是樟腦。為何臺灣道有樟腦收益?因為十八、十九世紀臺灣受限於番界政策,漢人熟番不能私自越界進入山地。可是臺灣道負責修造戰船,因此船廠料匠有特權出入番界內外。此權力是臺灣道授予,故這些料匠辦差之餘,若有一些伐樟抽籐的外快,全部屬於臺灣道收入。

為了便於在山區伐樟,道署在恆春與艋舺各設立一處軍工料館,做為樟木採收的集散地,料館中專責採收樟料者稱為匠首。十八世紀末淡水廳平原接壤淺山的樟木大多已被開採,故步入十九世紀伐樟熱區轉移到噶瑪蘭。當時艋館匠首杜長春,此人為貪墨之輩。嘉慶二十一年(1816)開始杜氏規定噶瑪蘭各小匠,每年供應他樟木120件,並且持續四年。之後杜長春眼見蘭地小匠私自在山區焗腦有利可圖,遂向臺灣道葉世倬(1752-1823)請求設立蘭館得到允許。不料蘭地小匠們群起反對趕走杜長春,杜氏憤恨向道署指控「匪徒」抗辦軍工,葉世倬嚴飭噶瑪蘭廳通判高大鏞拿辦。蘭地小匠聞訊呈請高大鏞免除軍工料館,高氏擔心激起民變允許所求,卻開出條件要小匠半價供應木料,準備營建頭圍縣丞署。然而高大鏞公文送至道署,卻被葉世倬批駁;蘭地小匠認為高氏存心欺騙,眾人遂有抗官之意。

嘉慶二十三年八月至二十五年七月(1818.9-1820.8)高大鏞擔任噶瑪蘭廳通判,嘉慶二十五年(1820)葉世倬擔任臺灣道。上述大事發生時間應該就是嘉慶二十五年。道光元年正月(1821.2)姚瑩接任噶瑪蘭廳通判,當務之急就是處理此棘手案件。未幾杜長春卸職,噶瑪蘭軍工料館在頭圍成立,蘭館首任匠首即是林泳春,該案明快落幕。林泳春在大坡(礁溪鄉龍潭村)建立開採樟料的匠寮,一開始運作順理。不過姚營半年以後就離任,同年九月(1841.10)嘉義縣斗六門縣丞羅道護理蘭廳通判印,未至半年亦離任。道光二年二月(1821.10)吳秉綸署理蘭廳通判,同年十月卸任後再由羅道護理。此時林泳春與臺灣道署關係轉劣,竟拒絕提供木料。箇中原因已很難知曉,只知羅道欠缺手腕處理。他指派素行不良廳役吳合不斷前往大坡催領,引起林泳春不滿遂主動攻擊官署。[4]

道光三年三月二十四日(1823.5.4)林泳春派林黑率眾擄走吳合回到大坡,又派張釵率眾搶劫頭圍軍工料館的木料。羅道不敢反擊,只能在近郊實施「清鄉」。署頭圍縣丞朱懋亦不敢率民壯弓手追捕,反而指派紳耆前往大坡「勸和」,帶領林萬等98名小匠下山。林泳春認為官府採取分化伎倆,親自率眾攻擊頭圍街肆,遇到蘭廳衙役與噶瑪蘭營士兵圍捕趕緊撤走。同年六月林泳春再度率眾攻擊頭圍縣丞署,地方文武知道不用大兵定會養癰為患決議征剿。

同年福建水師提督許松年(1767-1827)巡閱臺灣,六月聽聞林泳春事遂前往蘭地;大軍屯於五方旗山(礁溪鄉大忠村),並檄調艋舺營游擊張朝發率兵200名支援。七月新任噶瑪蘭廳通判呂志恆接篆,獲悉林泳春已經從大坡竄逃至石壁仔(礁溪鄉林美村石磐),亦命令(三結街)街正陳奠邦組織鄉勇趕往礁溪。不過入山進兵前,許氏委派淡水廳新莊街富戶林平侯親往林泳春處招撫卻被拒絕,大軍旋深入山區搜捕。呂志恆深怕有變,還特別在叭哩沙喃(三星鄉拱照村)與蘇澳曉諭設防。七月十五日(8.22)林泳春死黨林笨等五人在乾溪(礁溪鄉匏崙村礁溪)被擒獲。七月十七日(8.24)林泳春本人也被拿獲,由蘭廳通判呂志恆與蘭營守備胡祖福訊問會讞斬決市曹。[5]

從林案來看北關阻隔成效尚可。嘉慶二十四年北關完成,四年後就發生林泳春事件。雖然沒有史料記載北關拿獲哪些羅漢腳,但林案發生後被侷限在蘭地一隅,動亂沒有往淡水廳燎原,應與北關有很大的關係。值得注意的是蘭廳發生亂事,北關可以扮演「安全閥」角色;可是稽查入蘭人等到底有沒有確實,恐怕要打上一個很大的問號。上文提到道光元年姚瑩攝篆,除了解決蘭館供應木料問題外,還法辦二項案件。一為逮捕十餘人強盜集團,全部解送臺灣府城問罪。另一為淡水廳男子朱蔚偽稱明後,入蘭煽惑百姓圖謀為亂。朱蔚在蘭被捕後,從中搜出妖書、木印、悖詩罪證明確,可是他身懷這些物品是如何通過北關?[6]

噶瑪蘭營在林案中的表現普通,道光三年三月林泳春滋擾第一時間,蘭營守備並沒有發兵圍剿。或許當時只有395名兵力,敵我不明不敢輕舉妄動;直到許松年與張朝發援軍抵達,才配合大軍一起行動。無怪乎隔年臺灣道方傳遂所提增兵改制,省垣馬上支持通過。不過增兵至695名,日後蘭營的表現有比較好嗎?測驗很快就要到來。

道光六年四月(1826.5)彰化縣東螺堡睦宜莊閩人李通,偷取饒平厝莊(俱在彰化縣田尾鄉)粵人黃文潤豬隻引發糾紛。之後兩造聚眾爭鬥,粵人再格斃閩人許神助等二人,閩粵械鬥野火一發不可收拾。它是臺灣歷史上最大規模的械鬥,直到同年十一月亂事才止息;受波及地區為嘉義縣、彰化縣、淡水廳、噶瑪蘭廳。[7]

道光十一年(1831)纂修、咸豐二年(1852)刊行《噶瑪蘭廳志‧雜識(下)》,在「紀事」針對該案有一段描述。志云道光六年五月就有「匪徒」竄入蘭境,散佈山前閩粵失和謠言。冬瓜山(冬山鄉)粵莊吳鄭成、吳集光、吳烏毛從中附和,並俱眾數千人準備劫搶廬舍。噶瑪蘭廳通判烏竹芳以善於緝捕著稱,聞訊立刻趕至冬瓜山粵莊,抵達時數千人才剛聚集旋一哄而散。烏氏追捕至馬賽(蘇澳鎮永榮里)擒獲七人返回羅東,又聽聞粵人正在攻打員山(泉人聚落),復率役趕往。這群粵人退回後躲入(打)那美莊(冬山鄉永美村)竹圍,並攜帶火銃準備伏擊官役。烏竹芳身先士卒,各役奮勇衝擊,粵人防線崩潰驚逃。隔日還有一部分粵人群集於鹿埔莊(冬山鄉鹿埔村),烏竹芳與蘭營都司張克賢商議,兵役分道出擊夾攻鹿埔。可是粵人眾多漫山遍野而來,兵役遂有懼色。烏竹芳又以一當百,衝鋒直入生擒粵人九名,其餘望風披靡而逃。五月二十四日(1826.7.9)「餘匪」又計畫攻打員山。烏竹芳傳諭各村莊居民組織團練、豎立義(民)旗,並率領兵勇與大礮三門列陣於前,「賊眾」計謀窮蹙遂解散無蹤。另有插曲是這一段時期,從淡水廳中港(苗栗縣竹南鎮)逃來難民不下三千人,烏竹芳恐其中有人欲與賊合謀,亦親率頭人至頭圍撫卹,給以銀米、栖以廬舍,眾皆歡喜不敢滋事。特別的是淡水廳小雞籠(新北市三芝區)有粵人千餘避難山上,他們正被漳人圍困情況緊急。烏竹芳聞訊亦轉飭蘭地漳屬頭人,帶銀數百星夜馳赴給以米石,並勸粵漳重修於好危局落幕。[8]

《廳志》的紀錄把烏竹芳描寫成英雄,筆者也相信烏氏能在一個月內撫綏,過程必定出力甚多。可是道光六年六至十二月(1826)宣宗上諭獎勵臺灣官員名單,竟沒有烏竹芳的名字。反而在同年六月五日(7.9)提到噶瑪蘭僻處全臺眾山之後,瘴癘特甚守土各員疊經更換,以致善後事宜日久未能辦竣。通判呂志恆自到任以來,築城開埔、清釐積案,並照內地章程編查保甲,除暴安良民番悅服。[9]宮中史料言下之意,蘭廳不受山前閩粵械鬥所擾,實因呂志恆施政得宜。烏竹芳接替之後,只是在呂氏的基礎上發揮,才有如此佳績。

蘭廳的這場械鬥很快結束,可是有三個重點卻相當重要。一是編查保甲與組織團練。李信成教授研究清代噶瑪蘭保甲制度時,發現嘉慶十八年(1813)蘭廳雖開始編查保甲,但實際上未選充保正、甲長,僅以地保承充。地保的工作主要是呈報命盜案件與雜物等差,對於編查戶口只能潦草塞責。道光三年(1823)蘭廳才從結首中選充保正,此時的七個「堡」才算是地域單位與戶口單位。[10]這也說明呂志恆被嘉獎的原因。而李教授提到的結首充任保正,筆者認為與烏竹芳命令各莊組織團練有後續關係。本文第三章討論結首制武力開墾蘭地過程,最後一次戰役(或土地掠奪)在嘉慶十四年(1809)結束。直到道光三年(1823)結首選充保正,時間也不過十四年;道光六年(1826)閩粵械鬥發生,也不過十七年。有可能這些「以武犯禁」的結首,與選充保正都是同一批人。若是如此蘭廳命令他們組織團練高舉義民旗,代表民間武力全部被官府收編可說是一記高招。

二是蘭營表現與火器的使用。此時的蘭營由都司統率並擴編為695名兵力,然械鬥萌發首任都司張克賢沒有主動出擊,卻由通判烏竹芳四處周旋有違常理。按照教戰守則,「存城汛」戰兵應該出動,配合溪州汛與蘇澳汛,南北夾擊冬瓜山粵人「匪徒」。可是這群被人揶揄的「老將」,似乎不敢跨過蘭陽溪平亂,直到烏竹芳與張克賢商議,兵役才合體攻擊冬瓜山。粵人有能力發動械鬥,足以說明非等閒之輩,證據是多人攜帶火銃。這些火銃是否就是嘉慶七年(1802)「流番」帶過來的鳥槍已不得而知,但蘭營具有優勢火力是不爭事實。故粵人攻打員山時,兵役安置三門大礮禦敵,可能在一陣砲轟後戰鬥就結束了。筆者認為這次事件,幸好是械鬥而非豎旗,否則戰況發展還很難說。粵人「匪徒」雖多,可是內部沒有組織亦無號召;粵人村莊眼見官居上風,就不可能與之合流。使得結首遺留的防禦工事,沒有成為兵役平亂的阻礙。反過來看泉漳的聚落,也因為有結首遺留防禦工事,械鬥萌發沒有像嘉義縣、彰化縣、淡水廳各莊即刻遭到焚搶。加上兵役及時支援,使得蘭地局勢轉危為安。

三是北關的作用。北關在第一時間有阻隔淡水廳蔓延過來的亂事嗎?看來似乎沒有。特別是三千難民從中港逃入頭城,是誰命令(或允許)北關外委可以放這些難民入蘭?如果北關外委拒絕難民通過北關,他們勢必要在外澳至大溪海岸線逗留,或者從嶐嶐嶺道路回到淡水廳,恐會再激起更大的動亂。總之,從道光初期的幾個案例審視,北關都沒有達到預期的功能。蘭廳與蘭營聯合彈壓,結果可謂差強人意,但有無累積平亂的經驗,還有繼續檢視。

清代宜蘭歷史各個議題,現今臺灣學界都有成果積累,惟獨陸上交通「腳夫」行業很少人注意。清代蘭陽平原的運輸以水運為主,特別是宜蘭河未改道前,廳治河運與烏石港正口海運可以串聯。即便是東勢的羅東侷限於內陸,但也有港口船仔頭(羅東鎮南昌里),透過蘭陽溪水運通往加禮遠港。表面上陸運似乎不重要,可是不要忘了在同治以前入蘭道路至少六條,來往行人商旅需要雇請腳夫搬運行李貨物,或者在市邑村莊擡轎,「腳夫」這個行業變得非常重要。

清代腳夫制度為官定,從《福建省例》來看福建通衢要道都要設立夫行,夫行的老闆「夫頭」由官府點充,夫頭之下有數名腳夫。夫頭可以開設歇店(旅館),客戶向夫行雇請腳夫,腳夫在外必須投宿夫頭開設的歇店。夫頭的歇店設有登記簿,必須仔細填寫入住腳夫姓名,年齡、籍貫、相貌。事實上腳夫也不是簡單工作,因為必須有同籍腳夫做保,若無保不能擔任腳夫。而且腳夫搬運過程中,若有偷竊、拐跑客戶商品,必須由夫頭負責賠償。有些小地方沒有設立夫行,就設立「夫店」,可以由幾個夫頭合夥開設,規定與夫行相同。[11]

表面上夫行、夫店的運作,成為地方治安維護的一環,但在臺灣實際運作可不是如此。主要是擔任腳夫多為羅漢腳,本身就是無賴生事之徒,故這行業有許多為人不知的闇黑面。噶瑪蘭的夫行主要有二家,一為「和興」以林瓶為首,夫頭另有陳儼住在廳治西門(宜蘭市中山里),賴成住在廳治北門(中山里)。另一為「福興」以林儱為首,夫頭另有吳小棕住在梅洲(宜蘭市梅洲里),林面總住在渡船頭(頭城鎮新建里)。他們彼此分設地段包攬客商。如果店鋪開張不講定挑僱,這二家腳夫就會上門搶生意,兇威甚於虎狼、撻辱等同奴婢。加上衙門差役背後援其聲勢,地方人等皆敢怒不敢言。

道光十年(1830)廳治有江姓瓦店開張,兩派夫行欲爭挑僱。當時有一個不成文的規定,店家僱工以豎立的第一根柱子在何路段,做為選定夫行依據。可是江姓瓦店之前是茅草房,沒有柱子可以認定,兩派夫行遂吵鬧不休。此事竟勞駕署噶瑪蘭廳通判薩廉協調,在衙門大堂當眾抽籤決定,結果「福興」中簽事情本該結束,詎料八月八日(9.24)江舖一開,不等福興腳夫前來挑貨,和興腳夫夫頭陳儼率眾搶挑演變成鬥毆,兵役趕來眾人才散去。隔日福興腳夫群集北門興師問罪,和興夫頭林瓶採「圍魏救趙」策略率眾前往渡船頭尋釁。林面總持械出禦並銃斃和興腳夫二名,林瓶心有不甘連續三日率眾互鬥,連斃福興腳夫二、三十人。事情至此已不是私了可以解決,通判薩廉與蘭營都司武攀鳳眼見蘭地「兵力單薄」,飛請臺灣鎮總兵官、艋舺營參將、臺灣知府發兵支援。和興腳夫得知山前官兵將要入蘭,皆逃往叭哩沙喃(三星鄉)負隅頑抗。八月十八日(10.4)署艋舺營參將周承恩先率領士兵200名抵蘭,三日後與薩廉、武攀鳳各率兵役會師月眉(三星鄉月眉村)直搗巢穴。九月一日(10.16)臺灣鎮總兵官劉廷斌率部300餘名趕來,淡水廳新莊街富戶林平侯與臺灣知府王衍慶亦前後趕到,大軍駐紮大吧哩沙喃山並入山搜捕。九月四日(10.19)官府事先聯絡生番(大同鄉泰雅族)堵截奏效,故進入內山很快就拿獲林瓶等人,而頭圍守備黃鳳鳴也率部拿獲福興「餘匪」,九月九日(10.24)大軍撤離蘭地。事後審判被斬首梟示十四人、充軍極邊(四千里)者四十六人,問徒者(清代徒刑可以改判邊省驛站或衙門雜役)四十二人,充附近邊者(二千里)二人。[12]

蘭廳腳夫經過此次懲創,應該給不法生事之人一個警惕,可是過程中更加證明噶瑪蘭營官兵無力維持統治的穩定。更值得注意是援軍不只有艋舺營而已,還有總兵官遠從府城(臺南市)率部到來。從整體兵力來看,好像要超過一千名以上的人數,官方才有把握平定動亂。至於聯絡高山原住民,用於堵截逸匪也是這次掃蕩特別之處。不由得讓筆者與林爽文事件做比較,差異在於林爽文是番割,腳夫們不是番割。然而腳夫們流竄至吧哩沙喃山區,可能想冒險從一條道路(第十條道路/註296)遠走高飛。

道光元年至十年蘭廳就發生三起動亂,這與山前廳縣相較次數頻率都太多,也讓清廷重新思考通判人選的任命。道光十一年(1831)噶瑪蘭廳通判仝卜年上任,他是蘭廳首位非署理、護理、補用、借補,而是正印上任的通判。仝氏在任三年半迭有政聲,《廳志》稱他鋤奸剔弊、百廢俱舉。最明顯是腳夫械鬥案後,仍有一、二不逞沿襲舊習。但他一到任立刻嚴辦十數人,腳夫之惡根除盡絕。[13]然而動亂之餘,不能阻止蘭地的開發。前云噶瑪蘭廳沒有挑溝築牛,使得番界認定有模糊空間。匠首林泳春在今礁溪山區伐樟,到底有沒有越界?林案善後史料全無紀錄。如果百姓有心深入山區,上文提到多條道路所至範圍皆能開墾,這段期間以「黃總大坪」最為重要。

考「黃總大坪」一語最早出現在同治五年(1866)《臺灣府輿圖纂要》,內容云道光年間有「黃千總」招佃入墾,得田地百數十畝。前往的道路可由北關內土名外澳仔(頭城鎮外澳里))出發,登山至外石硿嶺(外澳里),轉北五里為內石硿嶺(外澳里),越嶺東北走小路,七里至烏山溪尾寮(烏山與溪尾寮/新北市雙溪區泰平里),即是黃總大坪(泰平里)。[14]先前道光十七年(1837)《噶瑪蘭志略》已經有大坪的記載,但沒有寫明是「黃總大坪」。前往大坪的道路從頭圍礮臺外出發,斜過石硿仔山(外澳里),六里至鹿寮,十二里至大溪(內大溪/頭城鎮大溪里),又十二里至大坪(泰平里)。[15]原來大坪是一個大地名,內有「黃總大坪」小地名。相傳道光四年(1824)千總黃廷泰來此招佃,同時建立屋舍、豎立旗竿,因此小地名亦有稱千總第、旗竿坑。[16]《噶瑪蘭廳志‧武備志》記載黃廷泰福州府閩縣人,又說是廣東籍。筆者推測黃氏祖籍為廣東,但他本人或祖上遷徙至閩縣,遂在閩縣入伍綠營,透過班兵制移防至臺灣。黃廷泰一開始擔任艋舺營把總,嘉慶二十年(1815)擢升為千總改調噶瑪蘭營駐守頭圍汛。道光四年(1824)黃氏卸任退伍,遺缺由李陞接任。[17]黃廷泰離開蘭營沒有急著返回福建,加上擔任頭圍汛千總期間熟悉頭城山海環境,選擇在林泳春事件後進入大坪地區,成為武官開墾鮮明個案。

道光十年以後,蘭地有二十餘年時間平靜無波,這時期全臺灣在進行鄉治的重要工作—清莊聯甲。清莊與聯甲是不同工作性質,但操作時大多是併行實施。日治初期臨時臺灣舊慣調查會解釋清莊聯甲,又名「聯莊」或「清莊聯團(團練)」。肇因於匪勢強大,以一街莊為主的保甲無法制伏時,可以進一步聯合各莊保甲,形成更大的保安單位。[18]李信成教授認為臺灣實施清莊聯甲,可能是道光元年至四年(1821-1824),當時臺灣道胡承珙(1776-1832)將其延建邵道任內,利用清莊聯甲緝捕匪徒的經驗施行於臺灣。道光四年(1824)鳳山縣許尚事件,以及道光十二年(1832)嘉義縣張丙事件之後,臺灣屢行清莊聯甲之法。道光十八年(1838)臺灣道姚瑩對清莊聯甲有清楚概括:「夫清莊,嚴事稽查,不使內賊之匿;聯甲者,互相防守,不使外賊之來也。」[19]

二十年前筆者在撰寫博士論文時,也研究過相同課題。現可查最早清莊公約,應為道光十六年(1836)淡水廳同知婁雲頒布的《莊規禁約》,內容提到力行清莊之法,總理、董事須把莊中歲產收入,取十分之一收入公所。如此讓莊中遊手好閒男丁,可以分配到佃耕、巡守、手工恆業,不會因無業而被匪利用,其內容有所謂禁約八條。至於聯甲公約,現可以找到最早紀錄,則是道光十八年(1838)彰化縣水里崎腳新盛莊(臺中市龍井區山腳里)的文書。它的內容與莊規禁約不同,規定的事項不是「禁」而是「賞」。舉其大要有擒獲、擊斃盜匪的獎賞,通風報信的獎賞,出陣受傷、陣亡的撫卹,出陣退卻、徇私窩盜的處罰。最特別是聯甲參加者,有漳泉粵三籍人士。[20]此外道光末期還出現「冬防」,蓋因於臺灣匪訌的季節約在秋收到歲末。一歲秋收完畢每家貯穀豐裕,此時閒散男丁也變多,加上年關將近,若有人迫於生計,很容易鋌而走險。冬防可說是聯莊的重點工作,通常始於九月一日到十二月底,偶爾延至隔年一月底。[21]清莊聯甲的範圍有多大呢?筆者者研究淡水廳竹南三堡(苗栗縣苑裡、通霄鎮),以及嘉義縣安定里西堡(臺南市將軍區),都是以一個堡或一個里為主。[22]

李信成教授認為道光三年(1823)林泳春事件,即是蘭地最早的清莊。當時噶瑪蘭廳通判羅道已經進行清莊,加上陳奠邦率鄉勇支援,新任通判呂志恆佈置防堵,該案才能迅速弭平。聯甲制度可以從道光十年(1830)〈林廣懷舖路捐題碑〉,記載「聯首」林廣懷、街長吳尚儒、蔣昆、陳聽、耆老鄭性愚等出首鳩資,修築由噶瑪蘭城通往羅東的道路。據此五圍三結街堡曾實施聯莊,設有聯首一人,下有三位街長。[23]

道光朝編纂的《欽定兵部處分則例》,列有考劾營員弓馬生疎、擅受民詞、分年查閱營伍、巡查營汛、汛弁怠忽營伍、廢弛營伍、弁兵生事擾民、誣良為盜、營兵為盜、營兵窩盜、兵丁重利放賑、地方失事、盜賊藏匿地方、失察械鬥、失察盟黨、失察逞兇結黨、失察硫磺、失察硝觔等工作。同治九年(1870)編纂的《兵部處分則例》,在道光朝的內容上,另加汛兵擅責竊賊、竊盜充伍、失察私鑄等。[24]這些項目都是營汛弁兵負責的任務,而「地方失事」、「失察械鬥」、「失察逞兇結黨」都在蘭地發生過。然對於清廷統治最大威脅是「失察盟黨」。林爽文事件後除了天地會,一個名為「小刀會」的組織也逐漸壯大,很快帶給蘭廳災難性的結果。

咸豐元年至十一年(1851-1862)臺灣山前發生一次民變、五次械鬥。前者是咸豐三年四月(1853.5)臺鳳嘉三縣林供與賴鬃事件。後者是咸豐三年五月(1853.6)淡水廳頂下郊拚、同年七月淡水廳三角湧(新北市三峽區)漳泉械鬥、咸豐四年(1854)淡水廳中港閩粵械鬥、咸豐九年(1859)淡水廳枋寮街(新北市中和區枋寮街)漳州同安械鬥、咸豐十年(1860)淡水廳南勢矼(新北市中和區南勢角)械鬥。[25]嚴格說來噶瑪蘭廳沒有械鬥連鎖反應,可是咸豐三年(1853)吳蹉事件與林供黨羽就有一些關係。

咸豐三年八月十四日(1853.9.16)噶瑪蘭廳通判董正官會營剿捕梅州(宜蘭市梅洲里)賊匪,不料被狙擊身亡。此事傳到山前,臺灣道徐宗幹(1796-1866)正在鳳山平定林供事件,遂命令頭圍縣丞王衢護理印務,再命令澎湖廳通判楊承澤前往署理。同時移會臺灣鎮總兵官恆裕,檄調艋舺營參將黃進平督率弁兵剋期進剿,板橋富戶林國華(1802-1857/林平侯之子)就近接濟軍糧。徐宗幹顧慮兵力不夠,亦與恆裕會商加派署北路協副將曾玉明酌調兵丁,會同楊承澤一起入蘭。大軍未抵達前,護理蘭廳印務王衢處置得宜。他先鞏固頭圍,又會同其子王毓槐糾集壯丁數百人,以鄉民陳壽等為義首聯莊團練,又向烏石港正口停泊米船暫藉口糧支應,各保義民聞風響應。一時城廂附近賊匪悉皆逃竄,兵民將賊巢焚毀斬馘多人。[26]

從臺灣道徐宗幹的紀錄來看,噶瑪蘭廳通判董正官既然與噶瑪蘭營弁兵偕同剿捕,怎會被殺身亡?可見得案情並不單純。閩浙總督王懿德(1798-1861)查明後才知蘭營都司劉紹春要負最大責任。原來這批官兵前往梅洲缺乏接應,劉紹春聲稱得知董氏遇害,想要救援但「山徑窄狹」馳赴不及,而且他自稱回擊時也「受傷」,遂趕緊回防廳城固守。王懿德並不採信他的說辭,因為劉紹春回城後,賊匪多人衝入廳署搶劫倉庫。劉紹春與同在城內羅東巡檢沈樹政皆無法抵禦。再者董正官家屬聞變後,將廳庫洋銀一萬九千元點交沈樹政安貯,並轉至蘭營督司署收存。最後得到的數目僅洋銀四千元到署,以及冊報提撥六千元做為兵勇費用,剩下九千元不翼而飛,顯有內情弊端。

之後署蘭廳通判楊承澤查明事情緣由,才知道首犯吳蹉與假充義首林汶英勾結。也因為如此,文武官員一舉一動透過內應林汶英傳出,吳蹉等人知道董正官出城剿捕的行動,才能出其不意狙殺。然而此事沒有那麼快結案,咸豐五年(1858)署臺灣鎮總兵官邵連科再詳細調查,曝露出案情頗為複雜。原來咸豐三年七月(1853.8)林供事件漸次平息,可是有不少「餘匪」由番界小路繞至噶瑪蘭廳火炭坑(礁溪鄉二結村火炭坑溪)藏匿。正巧吳蹉想要舉事但憂慮沒有人手,聽聞有外匪逃至即與林汶英商同入夥。不料又有小刀會份子吳鬆、余立也逃至蘭地,彼此相遇吳蹉得知臺灣府城軍餉不繼,可以趁機豎旗。吳蹉邀集這些「逸匪」在梅洲空廟會齊,準備要飲酒立誓,卻被蘭廳通判訪聞,會同都司劉紹春率隊緝拿。當時劉紹春帶隊前行,董正官帶役押後。吳蹉率眾埋伏竹圍小路,等到劉紹春人馬通過,旋包圍董正官隊伍。劉紹春聞喊掉頭還擊,搭救董氏已來不及,又考慮弁兵人數不足,未敢窮追就回到廳城守禦。

之後吳蹉自立為「總元帥」,吳鬆、徐立、林汶英各為「軍師」,其餘各為旗首或旗腳,名目不等。八月十五日巳時(9.17/上午9時至11時)匪眾各執器械蜂擁攻城,都司劉紹春親率弁兵紳民守住各門。雖然官軍槍礮齊發,但寡不敵眾被賊砍破竹圍湧入,搜搶衙署倉庫、縱放人犯。董正官家屬與幕丁人等在劉紹春保護下,破牆出署送入營盤,之後弁兵死守營壘軍裝鉛藥。羅東巡檢沈樹政趕緊命令線民,聯絡六保頭人楊德昭、林國翰,招集義民四百人馳援。他們先駐紮城外密約晚上二鼓(晚上9時至11時)火光一起,沈樹政率領義民自城外攻入,劉紹春帶領弁兵從營盤殺出。結果吳蹉等匪腹背受敵大敗,從東門與北門逃逸,蟻聚在梅洲、茅埔(礁溪鄉玉田村)、埤口(礁溪鄉龍潭村)等處,逐日派飯攻搶裹脅鄉民多人。

在綠營支援方面,史料沒有記載艋舺營參將黃進平帶領多少弁兵入蘭,可是署北路協副將曾玉明總共帶領500人馳援。護理蘭廳通判王衢訪知林汶英假充義首,故不動聲色邀他來署,趁夜出其不意手刃殺之。八月十七日(9.19)官兵義民大肆下鄉搜捕,生擒吳鬆、林立等二十四名。吳蹉逃至三貂嶺躲藏,並在內柑腳(新北市雙溪區長源里)建造土圍負險自固。曾玉明與黃進平督飭隊伍先進紮頭圍,再慎選義民為前導,直趨賊巢生擒七名,其餘竄至粗灘(粗坑?/雙溪區牡丹里),但都被一舉擒獲。惟獨吳蹉逃匿至中心崙(長源里),周圍高山峻嶺毗連番界。咸豐四年二月二十四日(1854.3.22)官兵入山分段截拿,先活捉殺害董正官要犯劉木,三天後生擒吳蹉押回蘭廳正法事平。[27]

吳蹉事件是噶瑪蘭設廳以來,最嚴重的一起動亂,考驗著清廷統治能力,需要仔細討論。首先是廳城攻防戰。嘉慶十五年(1810)楊廷理修建城垣,到了咸豐三年(1853)已經四十三個年頭。雖然廳治有環城壕溝,夯土城牆加上九芎樹與刺竹環繞;但近半個世紀可能都疏於維護(僅重修城樓),而蘭地多雨更造成土石流失。表面上四座城門配有火礮看似堅強,可是吳蹉若不採正面攻擊,亦不會有防禦效果。此時的護城河恐怕也淤積,匪徒得以「砍破竹圍」湧入城內,很明顯是從城壁最薄處下手。等到他們殺入之後,存城汛想靠著幾桿鳥槍堵截已不可能。不過都司劉紹春設防還算鎮定,他把最後的兵力集結在營署,力守軍火甲械。由於吳蹉得不到軍器,至多只能搶劫廳署庫房,使得亂事不致擴大到無法收拾。

二是支援兵力的到達。它分成二股援軍—清莊聯甲(團)義民、山前綠營。董正官身亡之後,蘭廳應該是一片混亂。可是頭圍縣丞王衢很快重整旗鼓,靠著就是各保義民聞風響應。為什麼「各保」可以在第一時間動員?因為先前清莊聯甲已次第展開,而且義首還組成聯莊團練。憑藉生力軍,廳治雖被攻破,但城池沒有陷落。羅東巡檢沈樹政才有辦法聯絡「六保頭人」,以及都司劉紹春殘餘兵力,裡應外合夾擊吳蹉。過程中還提到一個重要人物—線民。事實上從林爽文事件之後,臺灣地方官對於社會的控制一直很留意,最常使用的手段就是購線,也就是重金購買線民取得情報。線民的功能有二,一是可以探聽「匪徒」動靜。通判董正官就是接獲線民消息,才會在吳蹉等人準備拜盟時前往捉拿。另一是掃蕩清鄉時,只有靠線民指認才有辦法緝捕「漏逆」、「逸匪」。[28]只是巡檢沈樹政的反攻,還透過線民傳遞軍情給「六保頭人」,該線民可能也藏身在吳蹉陣營中。至於山前綠營到底人數多少來援,由於沒有艋舺營的紀錄不能確切掌握。只知道署北路協副將曾玉明率隊500人,加上蘭營695人,總兵力超過一千人。

三是入蘭道路與北關。吳蹉豎旗時,北關可能已經已經隳壞,所以史料完全不載。上文提到林供事件漸次平息,可是有不少「餘匪」由番界小路繞至噶瑪蘭廳火炭坑(礁溪鄉二結村火炭坑溪)藏匿。筆者認為這條小路應該不是第九條哈盆越嶺道(註297),而是第十一條道路(註299)。關鍵是吳蹉失敗後非逃往員山,而是先逃往礁溪,再逃往雙溪,這與「餘匪」入蘭路經熟悉程度有關。這一條道路穿越的番界,應是指今新北市坪林區南部(再往南就是烏來)。之後吳蹉在內柑腳建造土圍成立新的根據地,被擊潰後再逃亡中心崙躲藏,此二地都是今新北市雙溪區長源里,也剛好都是淡蘭古道北路與中路不及之處。同樣地山前綠營抵蘭不是走今淡蘭古道北路,應該是淡蘭古道中路,也就是第八條道路從今臺北市六張犁出發,途經新北市深坑、石碇、坪林北部、雙溪,最後抵達頭圍土地坑(註295)。筆者推測的理由是此道一日可以抵蘭,並且曾玉明與黃進平入蘭後,就是在頭圍督飭隊伍。

吳案是蘭地大案,也是第一次(唯一)會黨在蘭舉事,故清廷一查再查終於水落石出。蘭地歷經數次動亂,官方檔案終於出現「番界」字眼。可見得這些僻遠險要之地,都是地方治安的死角,卻也是入蘭的捷徑。咸豐三年之後淡水廳出現的械鬥,都沒有蔓延到噶瑪蘭,可說是蘭地之福。但是同治戴潮春事件後,山前差不多都已經靜謐,蘭廳又身陷械鬥危機。

同治元年至十三年(1862-1874)蘭廳械鬥有二次—三字姓叛、西皮與福祿之鬥。前者是羅東與冬山陳、林、李三姓發生爭鬥。事由冬山林姓與李姓因賭博引起糾紛,羅東陳姓介入協調。詎料林姓不允,李姓與陳姓遂聯合對抗林姓;各族糾眾互相抗爭,暴徒游手參雜其中。初期械鬥起於羅東,後來蘭境全受波及,後世有謂「三字姓叛」。至於西皮與福祿為北管傳統戲曲的流派,最後衍生成械鬥兩造水火不容。蘭地福祿派的支持者是叭哩沙喃(三星鄉)大墾首陳輝煌(1838-1894),西皮派支持者是「開蘭舉人」黃纘緒(1817-1893)。雙方勢均力敵互不相讓,史載同治末兩派爭鬥激烈,雙方集黨二千餘人殺害無辜,地方官兵無法彈壓。同治十三年(1874)發生牡丹社事件,治臺政策丕變,福建陸路提督羅大春(1833-1890)率部來蘭開鑿蘇花古道。羅氏調派陳輝煌參與開道,將其武力轉移到「征番」工作,稍微化解兩造殺戾之氣。[29]

2.南關

如同北關的研究,對於南關的研究,也是在1990年代初由學者詹德隆開始。詹氏蒐集史料,整理出南關興建年代有四種說法—嘉慶二十四年(1819)、道光五年(1825)之前、道光五年、光緒十五年(1889),但都不能成立。至於南關遺址,也有四種說法—隘丁城(蘇澳鎮隘丁里)、聖湖里附近、礮臺山(長安里)、七星嶺東山腹的松尾坑(蘇東里)。1980年代末順安國中教師陳財發曾經田野調查尋找南關遺址,指稱應在昔日草山,今日七星嶺東側山脈的風空仔。三、四十年前此處是北方澳中正軍港管制區,直到現在仍然維持。地方文史耆老白長川認為南關遺址在風空仔可以採信。不過風空仔與松尾坑地名,其實是山上與山下二個位置,「松尾」是臺語最後之意。[30]

事實上南關確實存在,筆者在討論北關時引用 明治29年10月(1896.10)日本學者伊能嘉矩(1867-1925)宜蘭調查之旅。10月16日伊能來到羅東,18日來到蘇澳龍釣灣,經過施八坑隘廢址,便抵達南關舊址,過了南關就是蘇澳灣入口。[31]從這段敘事來看,現今行政區侷限在內陸,並且沒有海岸線的隘丁里、聖湖里、長安里較無可能,應是瀕臨蘇澳灣北側的蘇東里可能性最大。近年來因為科技進步,對於區域史的討論借助GIS(Geographic Information System)地理資訊系統,可以重新繪製地圖與空間分析,施八坑隘在聖湖里,以及南關在蘇東里的位置,透過明治時期(1904)臺灣堡圖定位有比較清楚地呈現。[32]

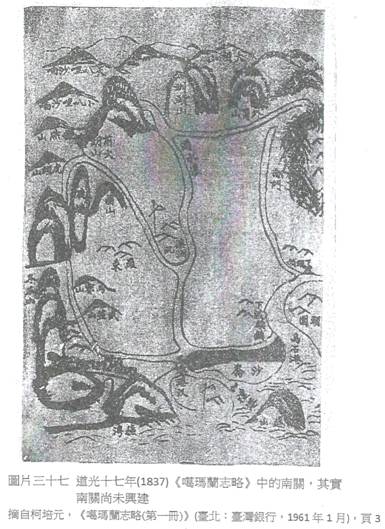

不過從清代史料上來看,對於南關有無紀錄,道光與同治是相互矛盾,文字與圖像也是相互矛盾。道光十七年(1837)《噶瑪蘭志略‧噶瑪蘭圖》已經把南關繪上(圖片三十七),可是文字內容卻說:「南關,在廳治南四十五里...初建關為東勢鎖鑰。...道光六年(1826)又議將澳汛兵房改置南關,以南關與蘇澳一嶺毗連,易於稽查。至今尚未議准奉行。」[33]在討論北關時,筆者已經提到文字與圖像史料相矛盾,應該要相信的是文字史料。果然道光前、中期《臺灣山海全圖》,就沒有繪製南關,證實《志略》文字可信度(圖二十一)。

可是在另外一幅地圖,道光中、後期《道光臺灣輿圖》,南關又被繪上去。[34]有沒有可能在道光後期南關終於興建?道光十一年(1831)年纂修、咸豐二年(1852)刊行《噶瑪蘭廳志‧噶瑪蘭廳地輿全圖》,也把南關繪入(圖片三十八)。同是《噶瑪蘭廳志‧封域志》文字敘述看來有這麼一點可能,內容云:「南關,在廳南四十五里,近通蘇澳,為東勢盡頭。原議建關一座,以為東方鎖鑰。嗣因新添營制,蘇澳有汛,議將蘇澳建築礮臺、土堡,將澳汛兵房改置於此。以南關與蘇澳只一嶺毗連,易於稽查也。」[35]從《廳志》圖文來看,應該就可以肯定道光末、咸豐初南關已經興建吧?

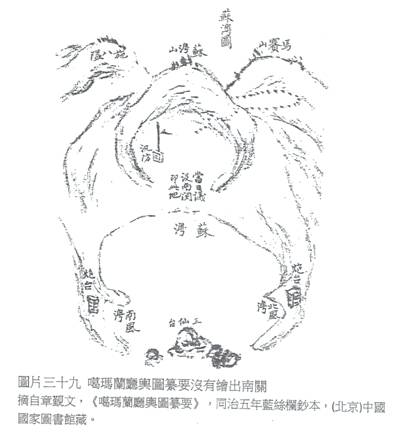

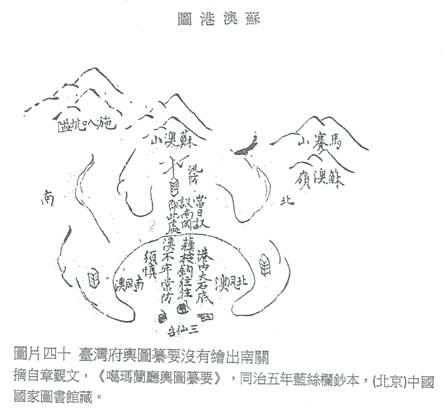

然而同治五年(1866)《噶瑪蘭廳輿圖纂要》(圖片三十九),以及同年繪製《臺灣府輿圖纂要》(圖片四十)完全推翻南關已經興建的可能。圖片三十九與四十,很清楚在蘇澳汛防下面寫了三行小字「當日議設南關即此處」,證實在同治時期還沒有設立南關。不過二張地圖繪出蘇澳設防分佈卻有玄機。第一,在北風澳與南風澳各建一座礮臺。北風澳礮臺對照今日行政區即是蘇東里,南風澳礮臺對照今日行政區可能是南興里。可是上文不是稱現今看法都認為南關在蘇東里?重新審視圖三十九與四十繪製手法各有千秋,圖三十九繪工稍微細緻,但圖四十地名寫的較為清楚。二張地圖都把「議設南關」繪於蘇澳山下,位置剛好處於蘇澳(灣)正中央,而且左右還有山勢以為犄角,意思是南關要建立在此山凹。今日的蘇澳山又稱為龍頂山,海拔244公尺,有七星嶺步道通至此山。七星嶺海拔229公尺,若背對蘇澳灣,面向七星嶺,七星嶺之後就是蘇澳山。筆者認為地圖中「左右山勢以為犄角」指標最為重要,對照1904年臺灣堡圖,松尾坑就是位於七星嶺之下的山凹處(圖片四十一)。[36]如此看來所謂「議設南關」位置,就是在蘇東里松尾坑。而上述的風空仔,應該不是南關的位置,再從二張地圖細查,又有蘇澳汛防座落其間,或許蘇澳汛防就位於風空仔。

同治十年十一月(1871.12)琉球船遇颶風於海上,漂抵臺灣恆春半島八瑤灣,結果有54人被排灣族牡丹社獵首。日本外務卿副島種臣(1828-1905)與總理各國事務衙門交涉沒有結果,日方決定派兵至臺灣興師問罪。1874年4月27日日軍從長崎出發,5月7日日軍在恆春半島登陸。5月14日北京方面才知道日本出兵,6月14日欽差大臣沈葆楨從福州出發準備來臺。清日雙方經過四個月外交折衝,同年10月31日簽訂〈北京專約〉事件落幕。[37]

在這半年期間,清廷也調派大批軍隊來臺,除了與駐紮在恆春半島的日軍對壘外,更重要的是執行「開山撫番」工作。當時宜蘭到花蓮的修路任務,就交給福建陸路提督羅大春負責。同治十三年六月二十日(1874.8.2)羅大春率軍從福建泉州搭船出發,二天後抵達臺灣府城與沈葆楨見面。之後北上,七月十三日(8.24)抵達蘇澳,十七日(8.28)與臺灣道夏獻綸(?-1879)辦理北部開山撫番交接事務。直到光緒元年八月(1875.8),羅氏完成蘇花古道開鑿並離開臺灣為止,在臺時間剛好一年。[38]期間他留下重要史料—《臺灣海防並開山日記》,筆者細讀日記內容,沒有發現有任何關於南關的記載。對於蘇澳防務,羅氏只有提到前往南風澳視察,以及擬派福銳左營後哨駐紮東澳,為開山者護衛等。[39]

何謂「開山撫番」?這是同治十三年九月二十二日(1874.10.31)欽差大臣沈葆楨所提出。「開山」有十四項工作,包括:屯兵衛、刊林木、焚草萊、通水道、定壤則、招墾戶、給牛種、立村堡、設隘碉、致工商、設官吏、建城郭、設郵驛、置廨署。「撫番」有十一項工作,包括:選土目、查番戶、定番業、通語言、禁仇殺、教耕稼、修道塗、給茶鹽、易冠服、設番學、變風俗。[40]於是自乾隆二十五年(1760)「土牛紅藍線」番界劃定以來,對於臺灣漢人與原住民治理重大改變。光緒元年(1875)臺灣行政區也有重大調整,噶瑪蘭廳改制為宜蘭縣,並隸屬新設臺北府管轄。之後的發展,從地圖來看很容易找到這段歷史前後發展的不同。

光緒五年(1879)《光緒輿圖並說全臺前後山總圖》可謂治臺政策改變,所繪製重要地圖之一。該圖就是由臺灣道夏獻綸審定,內容已經把南關繪製上去(圖片四十二)。因此筆者推測,光緒元年(1875)蘇花古道完成,同年或前一年就興建南關關隘。當時前往花蓮陸路只有二條,一為從南關出發行走於蘇花古道,另一為從竹山出發行走於八通關古道(註124)。途中對於行人稽查成為進入花蓮之前,一個很重要的先行工作。經過整理,同治十三年或者光緒元年(1875)可能是南關興建時間,位置是在今蘇澳鎮蘇東里松尾坑。

備註

[1] 王世慶,〈結首制與噶瑪蘭的開發—兼論結首制起自荷蘭人之說〉,《中國海洋發展史論文集(第七輯下冊)》,頁479。

[2] 許毓良,《清代臺灣的海防》,頁96-103、427。

[3] 左宗棠,《左文襄公奏牘》(臺北:臺灣銀行,1960年10月),頁12。

[4] 張菼,〈宜蘭的林泳春案〉,《臺灣風物》,第34卷第3期(1984.9),頁120-126。

[5] 陳淑均,《噶瑪蘭廳志(第一冊)》,頁12;陳淑均,《噶瑪蘭廳志(第二冊)》,頁183-184。

[6] 陳淑均,《噶瑪蘭廳志(第四冊)》,頁431;姚瑩,《中復堂選集(第二冊)》(臺北:臺灣銀行,1960年9月),頁241。

[7] 許毓良,《清代臺灣軍事與社會》,頁296-299、559。

[8] 陳淑均,《噶瑪蘭廳志(第四冊)》,頁430。

[9] 洪安全編,《清宮諭旨檔臺灣史料(四)》(臺北:國立故宮博物院,1997年10月),頁3371-3447。

[10] 李信成,〈清代宜蘭的「保甲」與「清庄聯甲」之研究〉,《興大人文學報》,頁219-229。

[11] 張菼,〈宜蘭兩次械鬪事件之剖析—論噶瑪蘭粵莊殘閩與挑夫械鬥兩案〉,《臺灣文獻》,第27卷第2期(1976.6),頁60-71。

[12] 陳淑均,《噶瑪蘭廳志(第一冊)》,頁11;陳淑均,《噶瑪蘭廳志(第二冊)》,頁185-186。

[13] 陳淑均,《噶瑪蘭廳志(第一冊)》,頁64。

[14] 葉宗元,《臺灣府輿圖纂要(第三冊)》,頁332。

[15] 柯培元,《噶瑪蘭志略(第二冊)》,頁196-197。

[16] 施添福總編纂,《臺灣地名辭書(卷十六臺北縣下冊)》,頁1576-1577。

[17] 陳淑均,《噶瑪蘭廳志(第二冊)》,頁175。

[18] 臺灣慣習研究會原著,《臺灣慣習紀事(中譯本)‧第參卷下》(南投:臺灣省文獻委員會,1987年11月),頁1。

[19] 李信成,〈清代宜蘭的「保甲」與「清庄聯甲」之研究〉,《興大人文學報》,頁231-233。

[20] 許雪姬,《龍井林家的歷史》(臺北:中央研究院近代史研究所,1990年6月),頁86-88。

[21] 臺灣慣習研究會原著,《臺灣慣習記事(中譯本)‧第壹卷下》(南投:臺灣省文獻委員會,1984年6月),頁244。

[22] 許毓良,《清代臺灣軍事與社會》,頁103-104。

[23] 李信成,〈清代宜蘭的「保甲」與「清庄聯甲」之研究〉,《興大人文學報》,頁236。

[24] 許毓良,《清代臺灣軍事與社會》,頁56-57。

[25] 許毓良,《清代臺灣軍事與社會》,頁305-308。

[26] 徐宗幹,《斯未信摘文編》(臺北:臺灣銀行,1960年8月),頁6。

[27] 徐宗幹,《斯未信摘文編》,頁7-8;中國第一歷史檔案館編輯部、上海師範大學歷史系中國近代史研究室編,《福建‧上海小刀會檔案史料匯編》(福州:福建人民出版社,1993年9月),頁242-244、250、282-286。

[28] 參閱許毓良,〈清代臺灣的社會控制—以購線為利〉,《臺灣風物》,頁17-57。

[29] 廖風德,《清代之噶瑪蘭》,頁275、282。

[30] 詹德隆,〈清代噶瑪蘭之北關與南關初探〉,《臺北文獻》,頁105-111;白長川,〈談南關與北方澳〉,《臺北文獻》,直字第97期(1991.9),頁117-123;施添福總編纂,《臺灣地名辭書(卷一宜蘭縣)》,頁362。

[31] 伊能嘉矩著,楊南郡譯著,《平埔族調查旅行—伊能嘉矩「臺灣通信」選集》,頁193。

[32] 張峻浩,〈清廷治下的蘇澳開發(1812-1895)〉(臺北:國立政治大學臺灣史研究所碩士論文,2017年11月),頁7、71、75。

[33] 柯培元,《噶瑪蘭志略(第一冊)》,頁25。

[34] 國立中央圖書館臺灣分館特藏資料編纂委員會,《臺灣文獻書目解題‧第二種地圖類(一)》,頁175、186。

[35] 陳淑均,《噶瑪蘭廳志(第一冊)》,頁48。

[36] 張峻浩,〈清廷治下的蘇澳開發(1812-1895)〉,頁47。

[37] 許毓良,《清代臺灣軍事與社會》,頁350-356。

[38] 吳永華,《蘇花古道宜蘭段調查研究報告》(宜蘭:宜蘭縣立文化中心,1994年6月),頁24-33。

[39] 羅大春,《臺灣海防並開山日記》(臺北:臺灣銀行,1973年1月),頁15-63。

[40] 沈葆楨,《福建臺灣奏摺》(臺北:臺灣銀行,1959年2月),頁1-2、11-13、32。