153期-潛藏的人文空間in宜蘭-被拋荒的「悲戀公路」

作者 / 陳財發、林麗貞、 李春榮、 陳興源、 陳香莉

提供 / 宜蘭縣政府文化局、宜蘭社區大學教育基金會

編按

文史工作者都知道愛護「古蹟」; 卻較疏忽正視潛藏的「人文空間」。

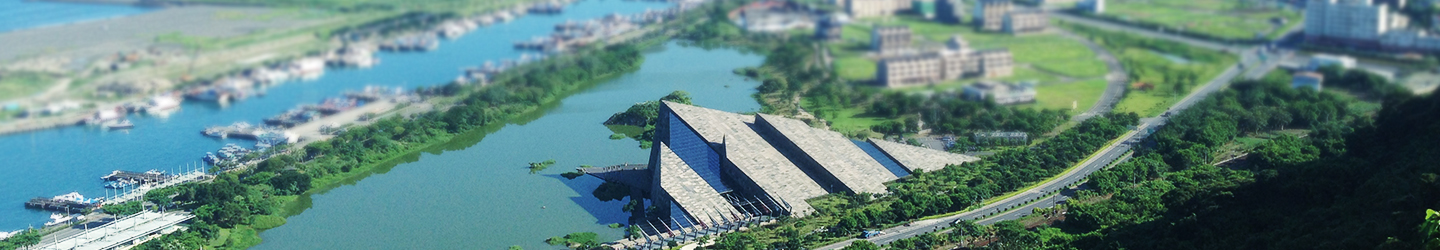

宜蘭社區大學「走讀歷史空間研習社」於民國101年開設,由陳財發等多位講師群合作,多年來以「輕旅、走讀」的方式,帶領學員上山下海,踏查在地文化空間,過程中學員們透過實際走讀與尋訪,在詳細的歷史考據為基礎,搭配生活化的解說方式,彙集宜蘭縣12鄉鎮30個潛藏人文景點。

其刊載內容主要涵蓋「被漠視的據點、在地味的故事、存在感的場域」等三大元素的空間,定為篩選景點的三大準則,儘量摒除具法定身分的文化資產及網紅景點等方式撰寫而成。

蘭博電子報將於每期介紹,讓讀者深入了解宜蘭潛藏的人文空間,細細品味背後精彩豐富且生動的生命故事。

人文概述

1874(清同治13)年,清國為鞏固台灣海防與安撫先住民,由提督羅大春率眾闢築理「番」北路,就是今人所稱謂的「蘇花古道」。然而此路修築後仍不時受到泰雅族人侵襲,加上首尾駐防兵勇間隔太遠、維護不易及瘴厲疫病等問題,於完工後不到一年半便移紮徹營,任其廢棄。

1896(日明治29)年進入日本時代後,北路被日本人改稱作「大南澳路」、「沿岸理番道路」等用詞,沿線設置七個駐在所,多次整修拓寬。

1916(日大正5)年,臺灣總督府審視島內局勢穩定,開始著手開鑿「東海徒步道」,費時7年,將路寬拓增至3.5公尺,於1923(日大正12)年完工後,可供辦公、行旅之人來往,但車輛依然無法通行。

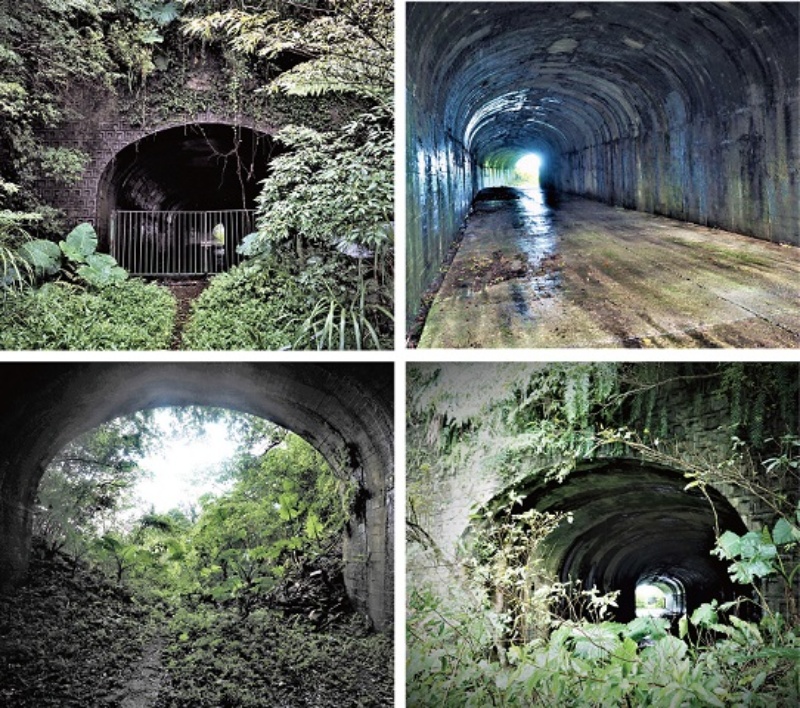

1925(日大正14)年,為了使車輛通行,將部分路幅再增寬為7公尺,並於蘇澳到太魯閣口的路段鋪設砂礫路面,其中有部份路段是為供車輪行駛,因而鋪設兩道混凝土(即剛性路面),然後於太魯閣口到花蓮港之路段則大幅拓寬為14公尺,鋪設砂礫路面,完工後道路總長約120公里,沿線計有大型橋樑9座、隧道14處,全線於1932(日昭和7)年通車,並定名為「臨海道路」,因被編列為指定道路,所以由國庫或地方經費改善養護之。通車後的臨海道路,有「東海自動車運輸株式會社」經營客運服務,提供巴士載運乘客來往於蘇澳、花蓮,每日對開二班車次,行車時間約等於海運載客的航程。

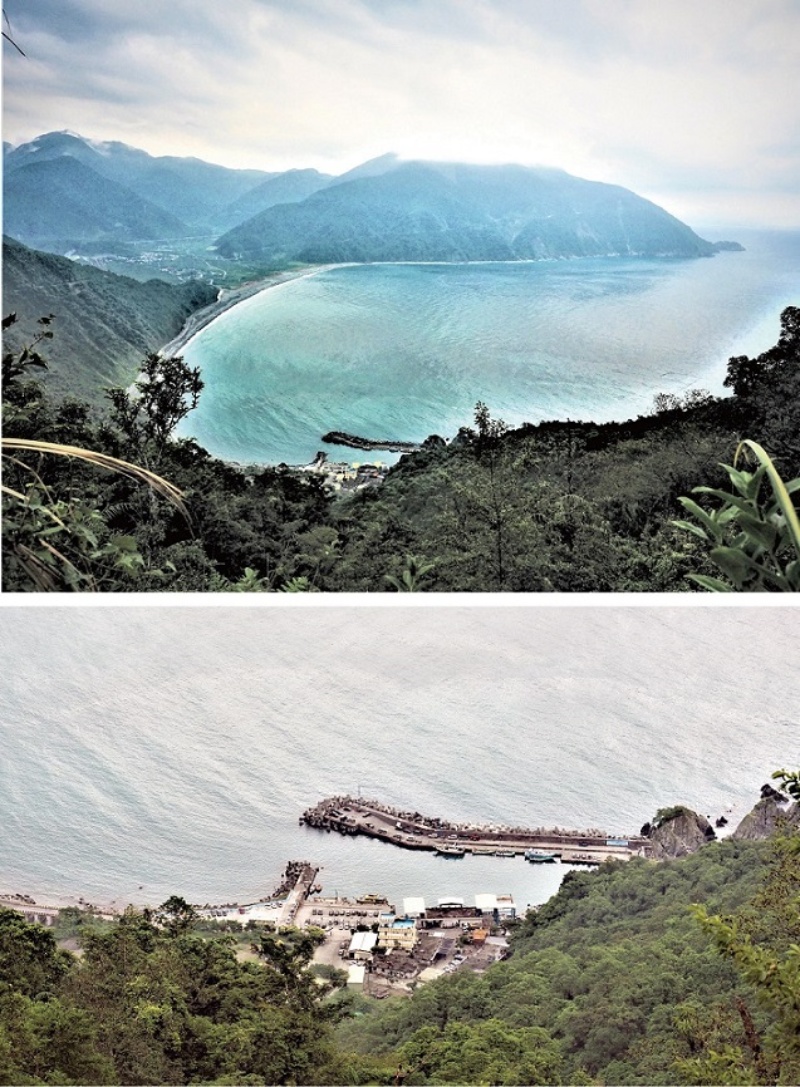

終戰後,中華民國國民政府接管臺灣,臨海道路被改名為「蘇花公路」,其中東澳至南澳間的區段,當時最窄的路面僅有3.5公尺,彎道最小半徑則僅有15公尺,路況相當險峻。為了改善大客車的行駛安全,公路局率先於1947(民國36)年打通「烏石鼻隧道」,從而縮短了東澳至南澳間的路程。到了1980年代,蘇花公路持續新建隧道及拓寬為柏油路面,並於1990年10月25日改為雙向通車。期間,在1983(民國72)年,舊的「新澳隧道」率先完工後,通往於「烏石鼻隧道」的南北段車道立即封閉停用。

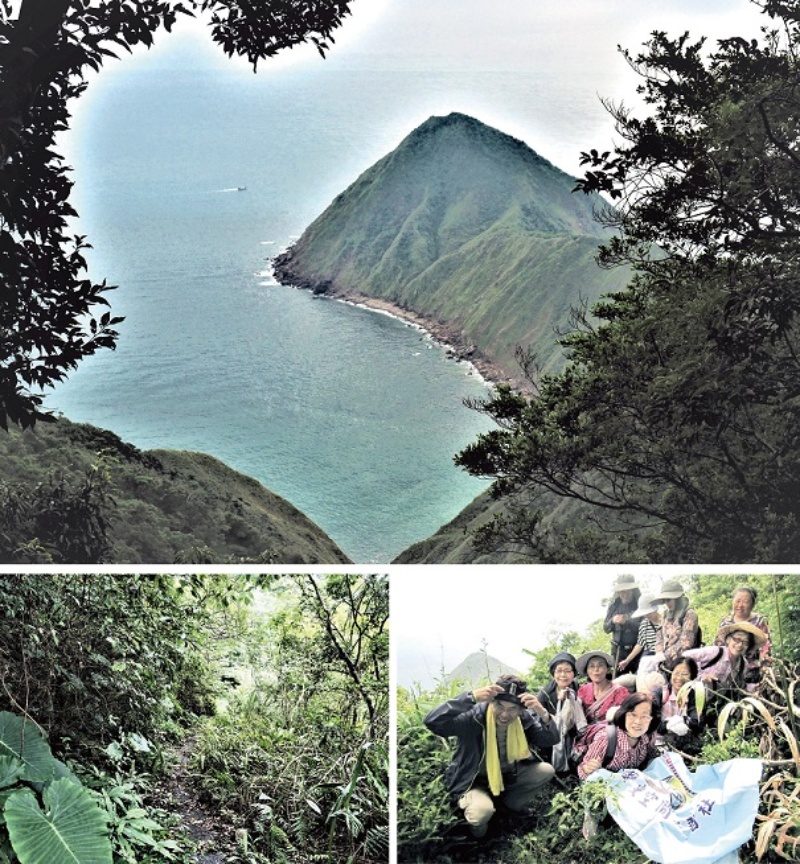

時逾38年歲月了,這段途經「烏石鼻隧道」及「哪娘仔崎」的舊蘇花公路除了北段路線供軍方管制維護外,其餘路基因缺乏相關單位的鍾愛與眷顧,已然成為一條被世人拋荒的「悲戀公路」。

空間餘韻

「新澳隧道」南北出入口附近,隱藏舊蘇花公路的路跡,其中烏石鼻隧道至娜娘仔崎的路段因地形險峻、迎風面海,暴雨來擊釀成山崩加土石流的災情頻仍,導致路基全毀於無形。所幸其餘尚維持蛛絲馬跡的路面,可分攬勝段-「烏石鼻隧道」及懷舊段-「娜娘仔崎」等景況予以披露與分享。

[「烏石鼻隧道」的攬勝翦影]

[「娜娘仔崎」的懷舊路跡]

參考資料

1997,羅大春,《台灣海防並開山日記》,國史館台灣文獻館。

2012,陳麗雲,《後山公路文物館覽導手冊》,國史館台灣文獻館。

書籍資訊

書名:潛藏的人文空間in蘭陽

作者:陳財發等撰文

出版:宜蘭縣政府文化局