143期-北關嘉慶古礮管與清代宜蘭軍事史6-3

輔仁大學歷史學系副教授 / 許毓良

十八世紀臺灣綠營佈防工事與民番武力組織(下)

8.功亭(軍寨)

清代臺灣地方動亂不知凡幾,除了較大規模如林爽文事件,平定後有皇帝的「御製詩文」,替自己頌揚一番外[1],大部分的戰事結束後,並沒有修建什麼建築表功。只有三場戰事例外,一是康熙六十年朱一貴事件結束,鳳山縣港西里西勢(屏東縣竹田鄉)興建忠義亭,以及諸羅縣安定里西港仔(臺南市西港區)興建向忠亭。[2]二是雍正四年(1726)日月潭戰役。該役清軍出動2,050人,深入日月潭,討平水沙連二十五社,並在珠仔嶼(拉魯島)興建六角亭記功。這一次軍事行動對邵族打擊甚大,1950年代邵族耆老留下口述歷史,還聲稱珠仔嶼原有尖尖的山頂,但被清軍「削平」蓋了六角亭。[3]之後土牛溝建立,日月潭在番界以東屬於禁墾範圍。百年來亭子倒塌無人過問,遂消失在歷史洪流中。三是雍正九、十年(1732)接連爆發二次中部平埔族大規模反清事件。由於時間長達一年,清代耗費大量人力、物力與金錢才鎮壓此亂。事平後臺灣道倪象愷(1684-1745)在望寮山興建「鎮番亭」[4],此山後來被改名為定軍山,也就是今天的八卦山。乾隆六十年(1795)陳周全事件爆發毀了「鎮番亭」。嘉慶十八年(1813)彰化官民在舊有亭址,以磚砌建「定軍山寨」,並設立四座礮台制高保護彰化縣城。[5]

9.隘口(關隘)

何謂隘?《臺灣語典》解釋為防番之地。[6]十九世紀末的看法是巡防「野番」出沒之隘口。[7]「隘口」是一個值得考證的 名詞。臺灣的隘最早出現於何時?伊能嘉矩(1867-1925)認為是雍正十三年(1735)柳樹湳隘(臺中市霧峰區北柳里)。在導論中筆者已經提到康熙六十年朱一貴事件結束,隔年地方官就豎立界碑,然而過程曲折。根據歷史地理學者施添福研究,當時閩浙總督覺羅滿保(1673-1725)原本要遷民劃界,各「山口」俱用巨木塞斷,不許一人出入。幸好福建漳浦生員藍鼎元(1680-1733)力持不可,並由南澳鎮總兵官署理福建水師提督藍鼎元(1664-1730)出面商議,此政策才改成「唯立石進入番地」。[8]這裡有些重點需要整理。當時從平原進出丘陵、山地的交通地點,稱為「山口」,一開始還不是防番要地。可是當它立石劃出「番地」之後,山口的意義開始出現質變。筆者在撰寫的博士論文期間,曾在北京中國第一歷史檔案館發現乾隆元年(1736)一則史料,內容是淡水廳後壠、中港(苗栗縣後龍鎮、竹南鎮)生番出草,北路協副將靳光翰帶兵彈壓時,提到「緊要隘口」嚴加防範一語。

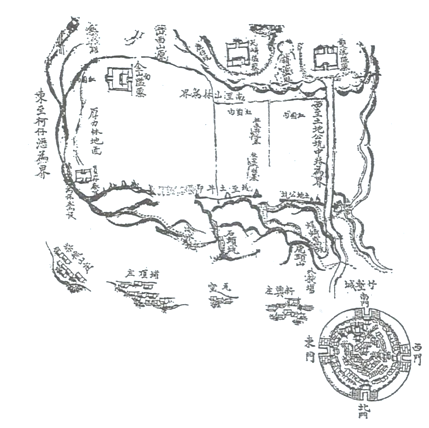

「緊要隘口」是一個完整用語,它可以簡稱「要口」或者「隘口」,假若是要口,或許可以解釋為重要山口。可是若是隘口,指的就是防番重要山口,但不一定有兵防。筆者認為靳光翰的語意應是「重要的隘口」。[9]隘口不一定有兵防,可以在乾隆二十五年(1760)閩浙總督楊廷璋(1689-1772)奏文中找到證據。他云:「......僅於生番出沒之隘口立石為表......」。[10]因此這一段歷史,應該從康熙末的「山口」,到雍正時期的「要口」,再到是乾隆以後的「隘口」。故隘口與關隘是不同的概念。關隘的「隘」,指的是險要地方,此處若是交通要道必定設防。小者如汛塘稱卡,即是卡隘;大者如城垣稱關,即是關隘。[11]臺灣歷史上第一個關隘,就是本文研究的對象—北關。第二個關隘也在宜蘭,就是本文會提到的南關。第三個關隘是地名顯示出來,但清末地圖沒有繪製出城垣的八同關(八通關,南投縣信義鄉東埔村)。

10.(六)堆

堆,在清代也是軍事用語,稱放置兵力留守的地方。[12]不過它在臺灣史留名,莫過於屏東平原來自廣東移民,所組成的軍事團體—六堆。康熙六十年朱一貴事件爆發,南路下淡水粵民在清軍反攻前一個月,成立六堆自保。其單位分成前,後、中、左、右、先鋒堆,總數約一萬二千多人。之後清軍登陸鹿耳門,六堆旋豎立「大清義民旗」,成為清軍平亂的股肱。乾隆五十一年林爽文事件發生,六堆在南部戰場兵鋒指向莊大田(1734-1788),也與官軍合作牽制莊部締造戰果。[13]不過六堆的本質還是民團,承平時期不會協助綠營巡汛;亂事發生時也以防守為主,亂事尾聲再配合官軍「清鄉」。

11.隘門

隘字指涉險要地方,若在鄉野道路要衝,都會設立卡隘或關隘。但是在城市、聚落的道路要衝,就會興建隘門。清代臺灣聚落的隘門防禦,最典型也是最重要個案為鹿港。原因是鹿港地勢低下,就算築城也不利於防守。因此整個清代鹿港都沒有城垣,而隘門就成為鹿港複雜巷弄防守的利器。1970年代建築學者林會承曾對鹿港進行全面與深入的田調,他發現鹿港有30組隘門防禦圈,有的是血緣關係、生活型態、姓氏關係相結合。[14]新莊也有類似的個案,但具體而微。1990年代的調查顯示清代的新莊也沒有築城,它防衛最外圍是水圳(後村圳)充當「護城河」,櫛比鱗次房屋的牆體形成「城垣」,可能有七個隘門形成出入口。[15]現在臺灣可以看得到清代隘門的遺跡,總數不會超過十個。如臺南市中西區大天后宮附近二個殘跡,新北市新莊區新莊國中地下停車場出入口斜對面一個殘跡,鹿港後車巷「門迎後車」隘門,屏東縣佳冬鄉六根村(褒忠)西隘門與北隘門,屏東縣內埔鄉振豐村「懷忠里」隘門。臺北市士林區芝山岩西隘門。

12.隘寮

既然「隘口」已經形成,那麼「緊要隘口」就需要駐防。然而綠營兵力已經分駐在郡邑、營盤、汛塘,無法騰出多餘的兵力,再分防各地守隘。故守隘的工作都是由民番負責,特別熟番的負擔又重於漢人。十八世紀中期守隘不見得有隘寮可以居住,臺灣知府蔣元樞提到屏東平原調撥熟番守隘,由於人數不多,又沒有隘寮可以居住,所以不能常川守衛。不過這也許是屏東的現象,因為早二十年前巡臺御史六十七在采風圖的紀錄,就繪出熟番守隘伐木為欄,每日通事、土目派撥番丁,各帶鏢鎗弓箭以防生番出沒,圈狀木欄內有草寮多所。[16]可知這不僅是「硬體設施」有無的問題,可能連日後隘寮型式也大不相同。

歷史學者陳宗仁對於十八世紀《臺灣汛塘望寮圖(或云1780年代臺灣武備圖)》的研究,指出圖中臺灣南部隘寮畫法與中、北部不同,除了畫出圖形,又加注「石隘」、「木隘」等字。[17]其實該圖對於屏東平原隘寮的繪法,筆者認為比較像「城樓」。但如果認定真的是「城樓」造型也不對。蔣元樞在《圖說》對於當地隘寮形式有具體說明:

......外則砌築石牆,闊五尺,高八、九尺及一丈不等,周圍約計一百二十丈,及

一百四、五十丈不等。中蓋住屋五、六十間,亦有八、九十間,俱照社番居屋建

蓋......。[18]

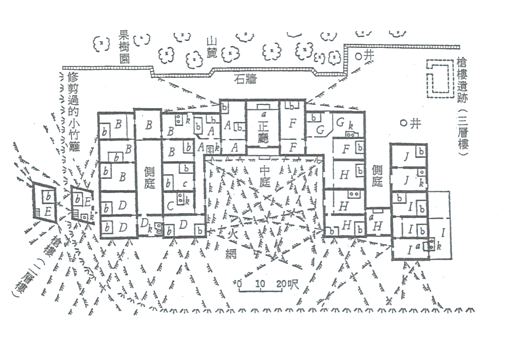

清制一尺(量地尺)約為34.5公分,一丈約為345公分。所以石牆闊172.5公分,高276公分、310.5公分或345公分不等。周圍414公尺及483公尺、517.5公尺不等,牆內修築住屋五十至九十間,宛如一座新的番社。可是淡水廳的隘寮完全不是如此,《淡新檔案》繪出的造型,比較像是三合院周遭環繞圍牆格局(圖片十)。[19]筆者認為「新番社」隘寮出現在屏東平原,則是因為地勢平坦有足夠的空間營造。其餘大甲溪以南至二仁溪以北(彰化縣、諸羅縣、臺灣縣)山區守隘工作,多交由熟番負責,隘寮造型可能如六十七所述。至於淡水廳的守隘多由漢人擔任,造型就是合院加圍牆建築。

13.銃樓(銃櫃、銃柜)

清代臺灣社會治安不好,常有盜賊會洗劫村莊,故民宅在興建時必須具備防禦功能,如此的設施稱為銃樓或銃櫃。「銃」就是火槍,故銃樓、銃櫃有如槍堡;銃樓通常二層樓以上,銃櫃是一層樓。1940年代初日本學者國分直一(1908-2005)調查臺北市下內埔(大安區臥龍街)陳財旺的前清三合院宅邸,發現銃樓與左右廂房至少24個槍眼,若同時射擊可以形成威力強大的火網」(圖片十一)。[20]事實上新北市深坑區仍保留不少前清時期的三合院,如昇高里麻竹寮1號黃宅、昇高里麻竹寮2號黃宅福安居、萬順里萬順寮1號黃宅永安居,也是有相同的格局。銃櫃不同射角的槍眼交織成的火網,可以用來對付土匪或下山獵首的原住民。[21]另外銃櫃也是一個地名,它在南投縣魚池鄉武登村;或者苗栗縣三灣鄉北埔村老銃櫃步道、苗栗縣獅潭鄉永興村大銃櫃。[22]

14.番社與番屯

何謂番社?《臺灣語典》解釋番人所居之地稱為番社。[23]十七世紀末清廷對於番社的管理,都是責成土目、通事負責。可是乾隆十年(1745)福建布政使高山巡視臺灣以後,密奏朝廷仿效西南苗疆作法,在番社土目中選立土司,讓他們可以兼管熟番與生番。此舉遭閩浙總督馬爾泰(?-1748)反對而作罷。乾隆三十三年(1767)清廷決定仿效廣東理猺同知例,設立臺灣府理番同知統轄淡水廳、彰化縣、諸羅縣民番事務。至於臺灣縣與鳳山縣事務,交由臺灣海防同知兼轄。

事實上不管在十七世紀末,還是十八世紀初,熟番被勒令攤派苦差的情況都很嚴重。上述提到雍正九、十年(1732)中部熟番舉事,原因就是道卡斯族、拍瀑拉族、貓霧拺族受不了欺壓而反抗。理番同知設立後,苦差攤派的情況較為減少。特別是乾隆四十八年(1783)綠營士兵雇備車輛之資,可以由官莊撥出動用,讓熟番壓力減輕許多。可是官府又制定許多工作,役使並沒有消失。包括:守隘哨望、協助鄉保拆除私越番界的草寮、跟隨軍工匠出入山區搬運木料與護衛安全、維修破損的土牛溝。清廷為何能夠大量動員熟番的人力?因為當時番社數目有154個之多。這也是一個重要的兵源,於是在乾隆五十三年(1788)林爽文事件結束後,清廷在臺灣仿效四川屯練制度,成立一支由4,000名番丁編制的部隊,名曰番屯。

番屯成軍的目的為了防守地方,稽查盜賊之用。因此平時屯丁們住在番社,當接到招集均手持武器前往報到。該部平時的管理交由北路協副將、南路參將負責。花名圖冊稽查交由南、北路理番同知負責。點檢屯丁、拔補屯弁交由臺灣鎮總兵官、臺灣道負責,之後詳報督撫、發給劄附、報(兵)部存案。[24]屯丁戰力一直維持著,清末臺灣建省仍是一支受到重視的部隊。

綜合上述十八世紀臺灣綠營相關佈防工事,出現在歷史上的先後順序,應是汛塘、營障、營盤、煙墩、望樓、礮臺、城垣、功亭、礮架、隘口、甕城、望寮、軍寨、關隘。[25]直到十九世紀中期它們都還存在。輔以綠營的部署,不管是平民百姓,或者是原住民各自有一套對應的防備—堆、隘門、隘寮、銃樓、銃櫃、番社、番屯。需受關注十八世紀臺灣被治理情況為何?這一百年時間,臺灣歷經康、雍、乾、嘉四朝,甚至前三朝還被譽為「盛世」。「盛世」對臺灣有何影響?本文認為最關鍵是乾隆朝一甲子。這段時期對於臺灣的統治,即是移民政策趨向從寬,沿山拓墾趨向從嚴。十八世紀初清廷實施「單身渡臺」政策後,有六十年的發展都在給照搬眷、停止給照游移。[26]乾隆二十五年(1760)福建巡撫吳士功(1699-1765)奏準給照搬眷,但隔年閩浙總督楊廷璋(1689-1772)又奏定永行停止。可是乾隆五十三年(1788)欽差大臣福康安(1754-1796)奏文聲稱,期間「挈眷」來臺者至今未絕。最後廷議確定移民政策改為「給照攜眷」。[27]不過實際的操作可沒那麼容易,主要是合法渡臺管道收賄嚴重。這是官吏、弁兵形成的共犯結構,非一紙行政命令或立下示禁碑所能根除。筆者可以確定由於文武口貪腐,導致閩粵移民多不願意申請給照來臺;他們寧願採用非法、成本較低卻風險極大的偷渡一搏。

然而乾隆二十五至五十三年(1760-1788),恰巧是番界劃定與清釐的時候。當時平原接壤丘陵地帶,以往的山口因為土牛溝陸續完成,都已經變成隘口。理論上漢人、熟番不能隨意出界,然山區經濟利益龐大,在利之所趨情況下也是禁不勝禁。這就是現實、法令與執行的落差,亦是噶瑪蘭廳成立前的情況。

[1] 臺灣銀行經濟研究室編,《欽定平定臺灣紀略(第一冊)》(臺北:臺灣銀行,1961年6月)。

[2] 李文良,《清代南臺灣的移墾與「客家」社會(1680-1790)》(臺北:臺大出版中心,2011年2月),頁174。

[3] 許毓良,〈北京國家圖書館典藏「臺灣圖」所見的清末南投山區〉,《臺灣歷史研究》,第2輯(2014.12),頁181-182。

[4] 第二次中部熟番舉事與倪象愷有關,他後來被以「性情偏執、與人不睦、行事粗率」為由,革職候審。參閱許毓良,《清代臺灣軍事與社會》,頁319。

[5] 余文儀,《續修臺灣府志(第五冊)》(臺北:臺灣銀行,1962年4月),頁643;周璽,《彰化縣志(第一冊)》(臺北:臺灣銀行,1962年11月),頁36-37;國立彰化師範大學地理系,《彰化市志》(彰化:彰化市公所,1997年8月),頁18。

[6] 連橫,《臺灣語典》(臺北:臺灣銀行,1963年3月),頁21。

[7] 丁紹儀,《東瀛識略》(臺北:臺灣銀行,1957年9月),頁48。

[8] 施添福,〈清代臺灣竹塹地區的土牛溝和區域發展〉,《臺灣風物》,第44卷第4期(1990.12),頁5-6。

[9] 靳光翰經歷不凡。早在雍正七年(1729)他就以鎮標中營游擊身份,參與討伐(屏東)山豬毛社戰役。雍正九、十年以北路營參將身份,鎮壓中部熟番舉事。乾隆元年以北路協副將身份帶兵彈壓。可謂雍正、乾隆初年「平番」經驗最豐富的臺灣將領。

[10] 施添福,〈清代臺灣竹塹地區的土牛溝和區域發展〉,《臺灣風物》,頁9。

[11] 關卡都有檢查哨的意思,今臺南市龍崎區在清代設有雁門關塘。如果從「關」字來看,十八世紀龍崎已有關隘,但實情它是「塘」。而該塘在雁門關嶺,「雁門關」三字是地理名詞。

[12] 周璽,《彰化縣志(第二冊)》(臺北:臺灣銀行,1962年11月),頁190。

[13] 許毓良,《清代臺灣軍事與社會》,頁101、228、238。

[14] 林會承,《清末鹿港街鎮結構》(臺北:境與象出版社,1991年5月三版),頁31-37、91-98。

[15] 鄭秀玲,〈古新莊街區之環境特質〉,《北縣文化》,第48期(1996.5),頁17-20。

[16] 六十七,《番社采風圖考》,頁69。

[17] 陳宗仁,〈大英圖書館藏「臺灣輿圖」之研究—兼論鳳山縣關隘的描繪〉,《臺灣史研究》,第25卷第1期(2018.3),頁4、7、9-10。

[18] 蔣元樞,《重修臺郡各建築圖說》,頁25-36。

[19] 施添福,〈清代臺灣竹塹地區的土牛溝和區域發展〉,《臺灣風物》,頁18-19。

[20] 國分直一著,邱夢蕾譯,《臺灣的歷史與民俗》(臺北:武陵出版,1998年9月二版),頁35-37。

[21] 林能士總編纂,《深坑鄉志》(臺北:深坑鄉公所,1997年10月),頁531-538。

[22] 洪敏麟,《臺灣舊地名之沿革(第二冊下)》,頁529-530;苗栗縣文化觀光旅遊網/三灣鄉老銃櫃步道/https://miaolitravel.net/Article.aspx?sNo=04007246

[23] 連橫,《臺灣語典》,頁21。

[24] 許毓良,《清代臺灣軍事與社會》,頁66、76-86。

[25] 清代臺灣綠營駐防城堡、軍寨、關隘比較少見,可是同時期福建各府州則未必。如永春州綠營駐紮在不少寨堡,甚至名為「隘」的據點,反而汛塘駐地較少。參閱永春縣地方志編纂辦公室,《永春州志(乾隆二十二年版)》(廈門:廈門大學出版社,1994年12月),頁140-156。

[26] 許毓良,〈清代臺灣的文武口〉,《中國現代史專題研究報告(二十二)—臺灣與中國大陸關係史討論會論文集》(臺北:中華民國史料研究中心,2001年11月),頁176-178。

[27] 臺灣銀行經濟研究室,《欽定平定臺灣紀略(第六冊)》(臺北:臺灣銀行,1961年6月),頁1009。