073期-噶瑪蘭族的飲食

文:邱秀蘭(蘭陽博物館研究典藏組組長)/圖:莊雅惠

《噶瑪蘭志略》中記載:「蘭地三十六化番獨散處於港之左右,以漁海營生,故俗又謂之平埔番,實以其居於荒埔平曠之地,為土番而非野番也」(註1) ,原來漢人認為的「荒埔」是噶瑪蘭族的狩獵場以及生活所需的建築或製舟的材料,更是婦女編織或食物採集用藥的場域,他們熟悉土地上的一草一木,曲折蜿蜒的溪流裡也有著豐富的魚蝦貝類。

17世紀的蘭陽平原自然環境資源豐富,物種多樣,平原上的噶瑪蘭族,善用周遭的食物與資源,採食野菜,在林野間射鹿、獵山豬,在河海處鏢魚、撿蝦貝,閒暇時抽煙和雕刻,生活充滿包容力與創造力,並發展出一套與多水的蘭陽平原共存的生活方式。

採集嚐鮮

在1648年荷蘭人記載臺灣番社戶口調查資料中顯示,噶瑪蘭三十六社中,位於溪北地區的淇武蘭社(當時稱為Kibannoran,備註欄記為Quibaranan)是當時台灣中北部人口數一數二的原住民村落,也是蘭陽平原上人口最多的一社。由此可知在漢人入蘭之前這裡應是富庶的地方,能有大規模、眾多人口的聚落,必須有豐足的物產作供應。

噶瑪蘭人是親水性民族,居於豐饒的土地裡,善於利用大自然的美味。《噶瑪蘭志略》記:「生番所食,非魚、蝦、蟹、蛤,即麋、鹿、熊、豕,伴以鹽少許,即生吞活嚼。」;《噶瑪蘭廳志》有關鹽的記載:「蘭各社番,向將海潮湧上沙灘之白沬,掃貯布袋中,復用海水泡濾,淘淨沙土,然後入鍋煎熬成鹽,其色甚白,其味甚淡。」(註2)。 從以上記載可知,噶瑪蘭人有生食的習慣,會至水邊挖貝、捕魚、捉蝦蟹,也到平原或山上獵捕鹿、山豬等,將所得食物伴鹽少許,即可生吃。

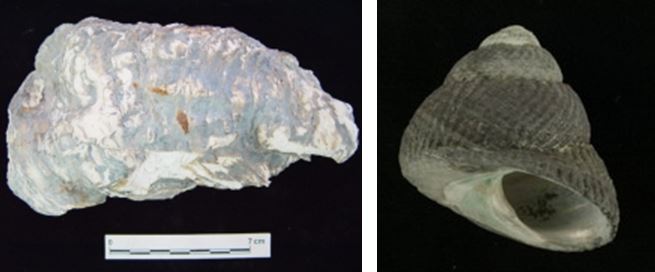

在考古發掘記錄中證實,根據大竹圍遺址上文化層出土之貝塚,顯示噶瑪蘭族人丟棄的大量食物殘渣,即以水生貝類為主體,陸生動物則較少(註3);另外根據淇武蘭遺址出土近3噸大量的貝類生態遺留來看,學者巫文隆(2005)指出,出土貝類數量之多且種類超過100種,可見當時人們食用大量的貝類,最常食用的文蛤、牡蠣,各個巴掌大以上,貝類是他們主要的蛋白質來源(註4)。

至今花東的噶瑪蘭後裔,仍是喜好嚐鮮,本著親水性的性格,不論取自河流或海中,生食、拌鹽或醃漬皆可食用,如臺灣蜆、螃蟹、石鱉、黑鐘螺、笠螺、蠑螺、海膽、鹿角菜、小海帶、溪蝦以及飛魚、鬼頭刀……等種類繁多,常是桌上的佳餚。花蓮新社一對60幾歲的姑侄口述:「10多年前村落裡的年輕大都會潛水挖貝,我們倆可以在水中潛約4個小時,抓取許多的海膽、龍蝦以及各式貝類等海產」(註5);至今花蓮新社村的噶瑪蘭婦女,一大清早會結伴至磯碕海岸邊挖取各式各樣的貝類以及採海菜,帶回家食用。

她們口述早期在海邊採貝現場食用的情形:「我們吃貝類有兩種方式,在岸邊礁岩上選擇有凹坑的大石頭,將裡面清洗乾淨,至鄰近地方取溪水(或自己攜帶的 水),倒入凹坑裡,然後將現採的各種貝類放入,再加入鹽巴,攪一攪立刻就可以生吃;另外一種方式也可以在一旁用火烤一些小石頭,然後丟進去已放入貝類及鹽巴、水的凹坑裡,石頭遇水會滾燙,貝類有些半生不熟,別有另一番風味。如果在海邊的沙灘上,會在沙灘上挖個凹洞,鋪上香蕉葉,即可加水及所採材料,作法和上述一樣,只是地點不同而已。」(註6)現在新社部落裡在家裡部分還保持生食的習慣,會將生的貝類、魚蝦和鹽、酒等拌一拌就可以生吃外,其中生魚片也是最愛;而現採的海菜、青菜也可拌鹽現吃;另外一種是將食物醃漬一段時間後再吃。

貝類在漢人的食用觀念屬於葷食,而噶瑪蘭人認為某部份的貝類是素食。從資深的女巫口述:「在作法前要吃素,石鱉、海螺、田螺是素食的可以吃,雞蛋、魚是葷的不能吃」。(註7)從考古資料可知早期噶瑪蘭人食用貝類的主要器具是石捶,現今花東地區的噶瑪蘭族,仍可見少數的耆老會用石頭或是小鐵鎚在石砧上捶貝殼,可見貝類食物對噶瑪蘭族來講是有傳統的流傳與運用。

鏢魚、打獵、耕作

清代文獻記載噶瑪蘭人的飲食生活,從《東槎紀略》(註8)、《噶瑪蘭廳志》(註9)的記載中顯示,噶瑪蘭人在縱橫的溪流中手技鏢魚,綠疇的平原上奔馳打鹿,也有從事田園的耕作。李瑞宗認為雀蓉、水柳、苦楝、刺桐的落葉與開花,適時反應季節的作用,是擔任歲時記事的自然時鐘(註10)。

根據淇武蘭遺址出土的金屬器物,有刀形器、矛鏃形器、尖器等,是為採集、農用或漁獵使用的工具;另有動物的獸骨,其多利用角和肢骨修整後細磨為器,作為針、髮簪、煙斗、尖狀器,還有作為串飾的長板狀骨器(註11)。在《巴達維亞城日記》中記載,1644年荷蘭人為要求噶瑪蘭住民歸順荷屬東印度公司,以繳獻鹿皮做為服從之憑證,而當時同意歸順的住民要求鹿皮改為「米糧」(註12),且答應以後將多餘的米糧運送到雞籠交納;對於不同意歸順的村落,荷蘭人則將後屋儲藏的米糧燒毀,以示懲罰(註13)。可見,鹿皮對噶瑪蘭人來說,比米糧來得重要或稀少不易取得(註14)。

現今新社村的噶瑪蘭人少數仍擁有自己的漁船,會出海捕魚,或到海邊釣魚;至於到山上打獵行為已經很少了,偶會至溪邊捉蝦,其他大都是種植根莖類旱作植物,而水稻耕作最為普遍,在新社平原上仍四處可見。

新社村的噶瑪蘭人還知道原野中有許多的植物可利用於生活行為,例如黃槿的樹皮很堅韌,可做綁牛用的繩子,族人稱為「噶瑪蘭的繩子」,其樹皮取其纖維,亦可製網,但現今不再利用;山芙蓉的樹幹挺直且質輕,可做為釣魚用的浮球或掃把柄,其樹皮也可做繩子;月桃的莖皮做成繩子,綁在漁網上;單葉鹹草的葉子,可織成鹹草布(蓑衣),專供農事以遮陽防雨。鹹草也可編織成草席約成三、四塊後,拼在一起後縫起來,可放在地上舖曬稻穀(註15);蓪草的葉子在冬天可以包腳取暖或覆蓋泡過水的穀子使其發芽;稜果榕樹(噶瑪蘭語叫做paras)可燧石引火,取它的乾枯的根部,剁成碎碎的變成細長,在曬乾後,可做為火種。當去山上打獵,會將paras裝在小竹筒內和打火石隨身攜帶上山,需要引火時,可利用打火石摩擦後產生的火花,掉進裝有paras的小竹筒內點火,再取乾的樹枝來引火,即可生火引用(註16)。

野菜採擷

宜蘭是個大環境,有沙丘、溼地、大河、平原、棲地等較為多樣化,噶瑪蘭族遷移至花東海岸後,因環境窄縮化,物種減量化,在植物採擷利用上,就會產生替代、新增或失去記憶。

至今花東地區的噶瑪蘭後裔仍善於自然界的採擷利用,從山上、平原、到海邊,到處有豐富的野生植物,族人會採擷食用林投心、黃藤心、月桃心、台灣海棗髓心、芒草心、筆筒樹髓心、以及過溝菜蕨嫩芽、鳥巢蕨嫩芽、雀榕新芽、構樹雄花穗……等。另外也會常採擷野菜如昭和草、鵝仔菜、紫背草、馬齒莧、水芹菜、長梗滿天星、食茱萸……等食用。其中長梗滿天星、馬齒莧這兩種野菜是遷往花東的噶瑪蘭族人在還未有土地可耕作時的主要的食物來源(註17)。

另外還有一種特殊食物水綿(Spirogyra spp.),噶瑪蘭語tabar,花東部落裡的族人至今仍嗜食,學者李瑞宗(1993)認為其與祖先取食鹿苔的習性有些關連吧,水綿外觀如青苔狀,在冬末夏初,農田經休耕放水後,自然滋生,以竹枝挑起,沾鹽而食(註18)。現在由於自然環境遭破壞,採集不易,新社村的族人會在自家乾淨的水塘裡養殖,隨時都可食用。

其他

噶瑪蘭族善於採集之外,還有打獵、捕魚以及耕作水芋、甘薯、粟米等。另外也有飲酒及吃檳榔的習慣,早期《噶瑪蘭廳志》中也有記載(註19)。酒也是信仰儀式中祭祖靈的重要祭品;馬偕對於東部噶瑪蘭族和南勢阿美族嗜好吃檳榔的習俗,曾記載:「在樹蔭下,在屋裡、在路邊,到處可以見到男人或女人單獨或成群地;每一個人都帶著一個盛裝貝殼和珊瑚燒出石灰的小葫蘆,以及裝著煙草葉和檳榔的袋子。……」(註20)

早年飲酒及吃檳榔的習慣,目前在花東仍保留此慣習,經常可見,而酒與檳榔也是重要的祭品,另外檳榔仔還可染香蕉布,現在噶瑪蘭人仍會此用途。

飲食器物

有關噶瑪蘭族早期的飲食器用,文獻記載資料很有限,《噶瑪蘭志略》記:「番之器用,非竹則籐。而最重漢人銅鐵,故銅鐵有禁。番割私攜出界,傾貲易之。」(註21);《噶瑪蘭廳志》參引〈番社采風圖〉僅記述:「耕稼無田器,只用鉏;漁獵無網羅,止用鏢。或採魚兼用篾篙。炊以三塊石為竈,螺蛤殼為椀,竹筒為汲桶,用土燒鍋,名曰「木扣」。與人交易稻穀,以篾籃較準,而亦不設升斗。番無碾米之具,以大木為臼,直木為杵,帶穗舂令脫粟,計足供一日之食,男女同作,率以為常。」(註22)

考古資料淇武蘭遺址上文化層出土的標本非常豐富,包括陶製容器有陶罐、陶甑;木製容器有木碗、木盤、木杓、木蓋以及椰碗;石器有磨石、石錘、砥石;獵具中木製的箭頭、柄、鞘以及鐵製的尖器、刀形器、矛鏃形器等。廳志中所謂的用土燒鍋的「木扣」(vokao)可能就是大量出土的幾何印紋陶罐,與伊能嘉矩百年前記錄的噶瑪蘭族使用的器物相同,分為單形器以及上下相疊中間穿孔的複形器(陶甑),單形器用來燒開水或煮肉菜之食物,複形器是供蒸飯用的土器(註23),可見噶瑪蘭人製陶是很普遍的技術。

另外由於當時已經廣泛使用鐵器,除了普遍用於獵具或刀砍器具外,刳木技術亦甚為發達,製作了許多飲食或貯藏的木製容器。另在標本遺物中硬陶與瓷器出土數量也多,硬陶有罐、甕、缸、缽、盆、壺、盞等,瓷器有碗、盤、杯、瓶、匙、碟等,型態多樣,其中瓷器也見於墓葬中的陪葬品,反映著噶瑪蘭人受漢化影響的過程(註24)。

從考古資料中可知,噶瑪蘭族飲食器物中幾何印紋陶罐出土最為大量。1897年日人伊能嘉矩作調查曾記錄噶瑪蘭人最普遍使用的幾何印紋陶罐尚有使用,但當時已不再製造了,改採交換方式取得漢人的飲食器具。而現今的噶瑪蘭後裔不但不知道陶罐的噶瑪蘭語說法,也從來都沒有看過,是經由考古出土才得知這是祖先們留下的遺物。

噶瑪蘭族傳統的飲食器用,如各類木製、石製、陶製、鐵製等容器現今大都已無保留。倒是文獻及考古資料裡炊煮以三塊石頭成為竈、竹筒為汲桶、木甑蒸飯、以石捶貝等,至今老一輩還能保有這些傳統的文物及行為。現今新社村裡的人家使用的飲食器物已隨著社會的變遷,都已現代化了。

備註

- 註1 柯培元,《噶瑪蘭志略》,頁122。 陳淑均,《噶瑪蘭廳志》,頁227。

- 註2 陳淑均,《噶瑪蘭廳志》,頁227。

- 註3 劉益昌,《宜蘭縣大竹圍遺址初步調查報告》,頁39-40。

- 註4 94年1月4日中央研究院動物所研究員巫文隆於宜蘭縣政府文化局淇武蘭考古工作室中口述。

- 註5 93.12.18.潘阿卻、周智慧口述。

- 註6 93.12.18.林金花、潘金英口述。除了貝類外,有些海菜也有上述的作法,可生食。

- 註7 94.10.28.朱阿比口述。噶瑪蘭人認定的素食與漢人有別,某些貝類可素食,可見貝類是噶瑪蘭人重要的食用來源。

- 註8 姚瑩,《東槎紀略》,頁69、86。

- 註9 陳淑均,《噶瑪蘭廳志》,頁226-227。

- 註10 李瑞宗,〈原住民時代植栽文化-噶瑪蘭族〉(下),《造園季刊》革新號15,頁79。

- 註11 陳有貝等,《宜蘭縣礁溪鄉淇武蘭遺址第三階段資料整理計畫工作報告書》,頁52、54。

- 註12 此米糧,原文中並未記載是何種穀物,有可能是不同於漢人水稻之旱作,在平原上隨意栽植割取。

- 註13 村上直次郎(原譯)、郭輝(中譯),《巴達維亞城日記》第二冊,頁417-419。

- 註14 《噶瑪蘭志略》有記載捕鹿之工具:「有鏢,有弓矢,俱以竹為之。鏢長丈餘,鐵鏃銛利,長二、三寸不等。弓無弰,背纏以籐,苧繩為絃,漬以鹿血。箭舌長二寸至四寸不等。又有雙鉤長繩繫之,用時始置箭端。」

- 註15 93.10.29.潘阿玉口述,早年地上都是土或石頭,非常不平,會用牛糞先舖在地上曬乾後,再舖鹹草蓆,就可以曬稻穀,且好收拾。

- 註16 本文植物利用為田野訪查期間所得,訪查期間潘榮平先生曾實地帶領至新社村近山地帶解說。

- 註17 93.10.29.花蓮縣豐濱鄉新社村田野訪查,女祭師朱阿比口述。

- 註18 李瑞宗,〈原住民時代植栽文化-噶瑪蘭族〉(上),頁74。

- 註19 陳淑均,《噶瑪蘭廳志》,頁227。

- 註20 Macky, Georage L,1896,From Far Formosa: The Island. Its People. And Mission MacDonald. J.A. ed.. Edinburg & London: Oliphant Anderson & Ferrier ,頁246;轉引胡家瑜,2001,〈馬偕收藏臺灣原住民器物文化脈絡〉,《馬偕收藏臺灣原住民文物:沈寂百年的海外遺珍》,順益台灣原住民博物館,頁159。

- 註21 柯培元,《噶瑪蘭志略》,頁126。

- 註22 陳淑均,《噶瑪蘭廳志》,頁229。

- 註23 伊能嘉矩,(李英茂譯),1897a,〈宜蘭地方に在る平埔蕃(kuvarwan)の土器〉,《東京人類學會雜誌》12(132):213-219。根據伊能嘉矩記錄宜蘭的平埔蕃口碑相傳祖先曾經製造的土器,使用於日常生活中,稱為Toonos;vokao的命名可能是別的平埔族語,也可能是由漢人給予的命名。「甑」有陶甑及木甑兩種,最早期的陶甑是用來蒸米飯,木甑是用來蒸薯芋。

- 註24 陳有貝等,《宜蘭縣礁溪鄉淇武蘭遺址第三階段資料整理計畫工作報告書》,頁33-38。(未出版)陳有貝、李貞瑩,2003,〈淇武蘭遺址出土近代瓷器簡介〉,頁36。