160期-宜蘭的日本時代-始政規模(三)

文、圖 / 蘭陽博物館 提供

-節錄自《宜蘭的日本時代》一書

西鄉菊次郎擔任宜蘭廳長

亂事平定後不久,河野在5月左右就辭職回日本了,[1]接任的與倉東雄直到明治29年(1896)9月15日才就任,與倉東雄曾任東京趜町區長,以事務精練著稱,[2]可是不久也離職了。這兩位支廳長,對宜蘭的著墨不深,兵馬倥傯之際,人浮於事,來去之間,甚為輕易。

明治30年(1897)5月起,台灣總督乃木希典將全台行政區劃,改為六縣三廳,台北縣宜蘭支廳改設為宜蘭廳,轄頭圍、宜蘭、羅東、利澤簡等四個辨務署, 27日任命西鄉隆盛之子西鄉菊次郎為宜蘭廳長。[3]

宜蘭人,尤其是南方澳人士盛傳,明治維新功臣西鄉隆盛臨終前,交代長子西鄉菊次郎,有機會到台灣的話,要去找尋他未曾謀面的兄長,不然身為維新元勳之子、千金之身的菊次郎,為何會到草萊未開的宜蘭任官6 年?他們說西鄉廳長身為西鄉隆盛之長子,為何被名為「次郎」?顯然「大郎」另有其人。

更有進者,日治中期有一位新聞記者入江曉風,根據這個傳聞寫了一本《西鄉南洲翁基隆蘇澳オ偵シ》的小書,書的內容概要是:19世紀中期,日本南部的九州薩摩藩鑑於歐美各國陸續來亞洲尋覓殖民地之際,想搶先在海外取得發展空間。而當時的台灣,被清廷視為化外之地,於是認為有機可乘,就秘密派遣西鄉隆盛渡台,偵察基隆與蘇澳。據說西鄉隆盛在蘇澳居住6個月,期間認識了南方澳熟蕃之女,進而相戀同居,結果蕃女生下一男,但此時隆盛已被調回去九州,杳茫不得消息。

該書的重點是:西鄉菊次郎上任宜蘭廳長後,從時任宜蘭幼稚園園長的同鄉櫻川以智女士口中獲知父親有私生子,即相差十歲的胞兄住在南方澳,書中說西鄉有到南方澳尋親未果,此書作者幾經探訪,直到本書的結尾,始終未見其人。[4]

有人質疑,西鄉菊次郎身為宜蘭廳長,而且長達6年,肩負父親如此的託付,真要尋親,怎麼可能找不到?從這個角度來看,「西鄉隆盛在宜蘭有一個私生子」是無稽之談,有可能是記者出身的入江曉風把同為薩摩藩的樺山資紀的探險事跡,與西鄉隆盛的流放,作了一個浪漫的結合。西鄉隆盛的確在某一個島上和當地領袖之女生下西鄉菊次郎,但不是在台灣宜蘭,而是琉球的奄美大島。

德川幕府末期,為了第十四代將軍的繼承問題,西鄉隆盛受薩摩藩主的密令,與京都的僧侶月照共同擁護特定對象,然而事跡敗露,被幕府追殺,月照自殺,西鄉逃到奄美大島,以教授孩童為業,並與島上的才女愛加那結婚,生下菊次郎與菊草兩個孩子。

西鄉隆盛在文久2年 (1862)2月復歸鹿兒島,然後又遭受流放一年半之後,才再度回到鹿兒島。明治2年 (1869) 菊次郎9歲時,被接回鹿兒島的西鄉老家。明治4年(1871)6月25日西鄉隆盛復起被任命為參議,位高權重,但是明治6年(1873),因為與朝廷政見不合而下野。

西鄉與明治朝廷由政爭演變為明治10年 (1877) 的西南戰爭,菊次郎跟著父親投入戰場,不幸在戰役之中,右腿被子彈擊中,從此失去了小腿,西鄉隆盛於當年9月率領部衆切腹自殺,這場自始就沒有勝算的戰爭宣告落幕。被俘虜的菊次郎,判刑3年。

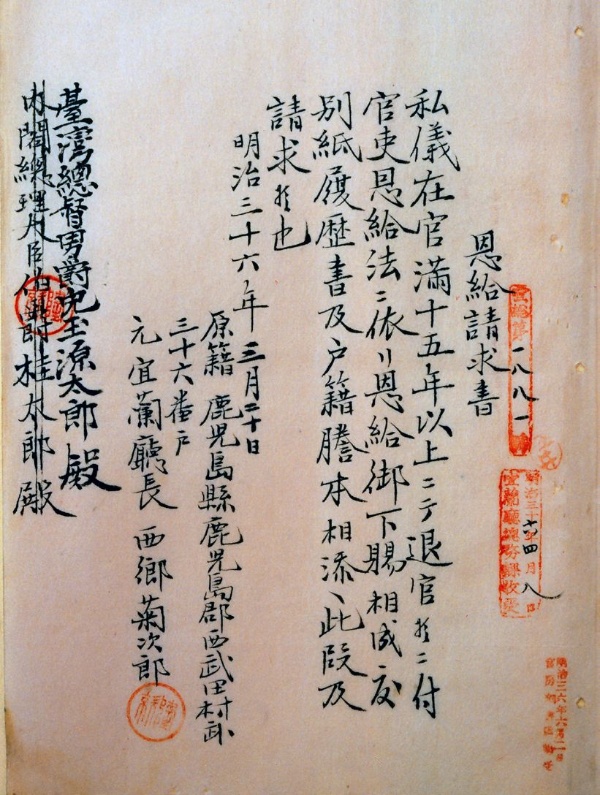

明治13年(1880)年菊次郎出獄,回到奄美大島與母親共同生活,次年在叔父西鄉從道的安排下開始擔任公職,明治20年(1887)奉派留學美國,學成後,在外務部任職,明治28年(1895)因中日甲午戰爭,奉派來台,歷任總督府參事官、安平支廳長、基隆支廳長,不過任期都很短,明治30年(1897)5月奉派任宜蘭廳長,直到明治35年(1902)因母親病逝而辭職離台。[5]

西鄉擔任宜蘭廳長6年期間,一步步解決因為改朝換代而引發的亂象,穩定了平原的秩序,順次開展日本在宜蘭的統治。

一、招降及剿滅抗日勢力

雖然日軍在裝備上佔有優勢,但在人數上是絕對的少數,面對層出不窮的抗日事件,和人民對新政權的敵意,第一線負責掃蕩任務的地方官員不得不考慮採取招撫歸順政策。明治29年(1896)7月宜蘭警察署長提出對於武裝勢力者,若願歸順者可免其死刑,並放還中國的建議,10月得到乃木希典總督同意,11月16日就有林大北「歸順」,沒多久林維新也於11月23日「自首」。[6]

林大北、林維新「歸順」之後,林火旺成為當時最重要的抗日軍。林火旺為礁溪林尾庄人,[7]主要活動地區在北勢溪上游和宜蘭北部山區。[8]林火旺本為林李成的屬下,林李成在明治29年(1896)舊曆8月至明治30年(1897)3月之間回到厦門,期間由林火旺承續統領之權,手下約有七百人左右。[9]

為了平定因改朝換代而引發的反抗,台灣總督府於明治30年(1897)施行「三段警備」制度,[10]將全島劃分為三種地區,第一級地區為匪徒問題最嚴重的山地,由軍隊負責警備,第三級則為匪徒騷擾不多的平原街庄,由警察負責警備,中間地區為第二級,由憲兵負責,對於抗日軍積極進行「掃蕩」政策。[11]

但是在宜蘭,平原愈往北愈窄,雪山山脈直逼平原入海,而抗日軍的基地多在山區,活動範圍大多發生在人煙聚集的平原地區,事件結束後便可迅速隱入山區。導致三種警備力量責任區塊交織混雜,難以發揮效用。而事後的強力掃蕩或鎮壓,徒然製造台人社會的不安、加深對日人的不滿,因而軍憲警各單位東奔西跑,疲於奔命地,却得不到什麼效果。[12]

乃木希典總督以「三段警備」武力討伐政策無效離職後,繼任的兒玉源太郎總督轉以「等待歸順、究明土匪真相,對不降者斷然討伐以圖剿滅之軟硬兩手政策」,[13]作為處理抗日軍的政策。

為策動林火旺歸順,當時台灣總督府民政長官後藤新平親自出馬,召見林李成的親屬,告知日方有招降之意,透過林李成親屬向北台灣的抗日軍傳達「既往不究」的招撫訊息。

明治31年(1898) 年7月,重要抗日首領陳秋菊、徐祿、鄭文流等人提出「歸順」的請願書,[14]宜蘭廳長西鄉菊次郎認為應該趁此機會,招撫林火旺。隨著改隸日久,抗日軍瞭解到與日本對抗,除了被掃蕩之外,「歸順」是無可奈何的選擇,更何况日方同意既往不究,對他們原有的產業權益,即「伐木、採薪、製腦、墾田、洗金、燒炭、採礦等生業」[15] 也同意維持。因而,明治31年(1898) 年7月12日,西鄉順利取得林火旺的請願書。[16]

這是殖民政府發布「匪徒招降令」以來,第一個成功的案例,因而明治31年(1898)年7月28日後藤新平民政長官親自出席於今協天廟西方楓樹林,當時所謂的礁溪公園舉行的歸順儀式,參加者約有300人。

抗日領袖林大北與林維新歸順時,當局僅命其歸鄉,並且加以監視,對於林火旺這一批日治以來數量最多的歸順者,更加不敢掉以輕心,殖民政府也理解到若任令這批人無所事事,日後難保不再出而作亂。因此在林火旺等人「歸順」後,官方首先將槍枝收繳整編,接著是讓這些人承包北宜道路的修建工程。

日治初期,殖民政府為了聯繫台北與宜蘭兩地之交通,以及軍事上之需要,於明治31年(1898)10月,以清代淡蘭便道之舊徑為基礎,進行修整拓寬,林火旺等人負責南段小金面山至坪林尾段的施工。[17]

明治32年(1899)5月道路大體完工,為了紀念歷經餐風宿露、披荊斬棘的工作人員,宜蘭廳長西鄉菊次郎於明治33 年(1900)2月11日,在今北宜公路縣界樹立碑,以紀念功績。

表面上,殖民政府對於林火旺集團是刻意懷柔,官方力量不進入北宜山區,默認這是屬於林氏的勢力範圍,又委託他們築路工程,以維持林氏徒眾的生計。事實上,這些人仍在殖民政府的嚴密監控中,只是在官方實力未完備時,曲意優容,同時以龐大的築路工程來消耗他們的精力,所以,北宜道路完工,「湖底嶺開路碑」樹立之時,代表日本的軍隊、裝備可以長驅直入蘭陽平原,就是抗日的林氏集團末日的到來!

雖然是投降了,總是有人還維持舊日綠林的息氣,還留戀昔日橫行街頭的豪氣,明治33年(1900)林火旺部下施矮九公然帶刀在街頭橫行,與取締的日警發生爭執,遭到逮捕,在押解途中林火旺部下動手劫人,日人因此認定林火旺有反抗之心,林火旺只好與同夥逃至文山堡九芎根、姑婆寮一帶山區藏匿,日人動員憲兵、警察及守備隊搜索。[18]北宜山區山路四通八達,日人一時無可奈何,但長期的封鎖,導致他們無法下山補給,部衆紛紛離去,最後因為有人密告而被捕,明治33年(1900)3月22日林火旺被處决。[19]

這是宜蘭武裝抗日的最後一擊,此後,宜蘭再無大型的武裝抗日行動!

二、綏撫及管控原住民

清朝治台期間,對於原住民一向採取消極的態度,畫出土牛紅線,禁止漢人越界開墾,直到清同治13年(1874)「牡丹社事件」後,改採「開山撫番」的積極政策,開始將經營的眼光轉向山地,原住民過去那種自主自治的時代已經不再了,光緒15年(1889)台灣巡撫劉銘傳甚至出動大軍鎮壓南澳泰雅族,不幸在光立嶺遭到伏擊,清軍陣亡多達2百多人。[20]清政府遭此挫折後,對於宜蘭山區的開發腳步放緩。

日治後,首任台灣總督樺山資紀在明治28年(1895)8月26日做了關於「生蕃」的政策訓示,他說台灣的原住民:

雖生性極為蒙昧愚魯,但亦存古風。若彼一旦心懷惡感情,後日即無挽回之途。此可謂彼二百年來對支那人以仇敵視之,而敢於反抗的好例證。蓋本島之拓殖,必先馴服生蕃。今吾等實正當其時機,若夫生蕃視本邦人猶如支那人,則本島拓殖之業必遭大障礙。故本總督專以綏撫爲主以收他日之效果。[21]

台灣總督府民政局長水野遵,也曾提出:

台灣將來之事業要看在蕃地,若要在山地興起事業,首先要使蕃民服從,除用威力外,同時要施以撫育政策,‧‧‧‧‧‧ 前政府所設墾務局可以仿效,時而招集酋長及其他人饗以酒食,贈與布匹器物,‧‧‧‧‧‧ 一方面給予一定土地,使其耕種,漸次感化之。[22]

樺山資紀和水野遵兩人在明治6年(1873)間一起奉派來台調查,如今成為日本帝國統治台灣的左右手,負責開創殖民事業的新局,他們這些談話,顯示兩人曾經與台灣原住民有第一手的接觸,對他們的處境有深刻的了解,所以傾向採取溫和的態度,「以綏撫為主以收他日之效果」成為日治初期的原住民政策的方向。

1.用物品交換來控制原住民

新政權以軍事手段處理平地漢人的武裝反抗,而以綏撫政策面對山上的原住民。軍政時期結束,改行民政之時,殖民者也針對平地的漢人社會及山地原住民的生活區域設計了不同的管理機制。[23]

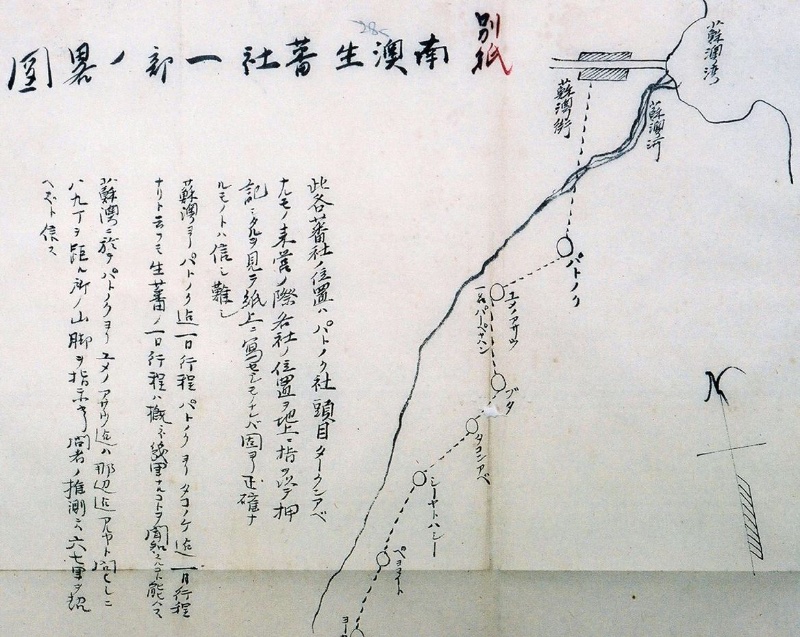

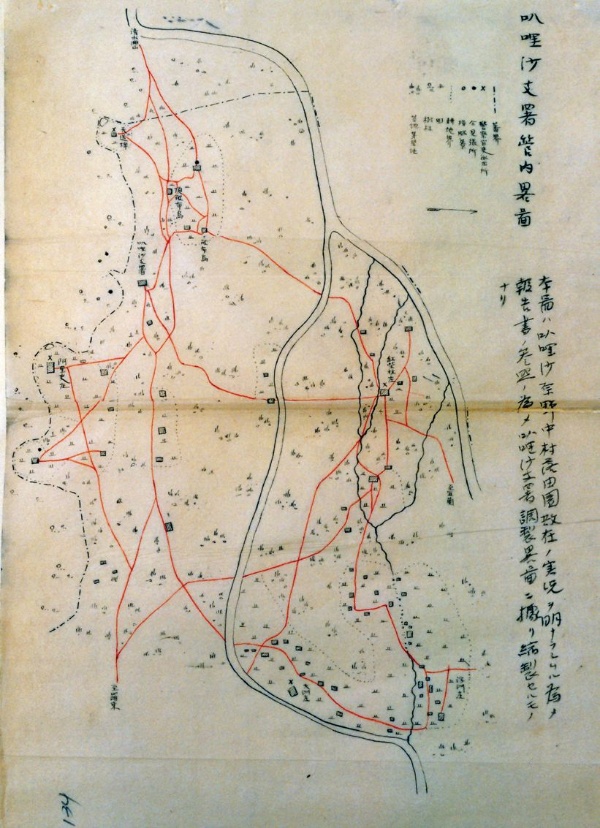

最初,台灣總督府仿效清代撫墾局制度,將「蕃人」、「蕃地」獨立於一般行政組織之外。明治29年(1896)3月在全島重要山地設置撫墾署,作為管理原住民之機構,[24]在宜蘭設立叭哩沙撫墾署,該署在泰雅人出山必經之地,先後設立白米甕、天送埤和阿里史等3個出張所。[25]表面上與泰雅人進行物產交換,賜予布疋酒鹽等物品,本質上,是在監視山地的情勢。

明治31 年(1898)2 月台灣總督府廢除撫墾署,山地事務改由地方掌控,這是歷史上,台灣原住民事務第一次被列為民政業務來管理。

但一剛開始,原住民對於傳統的狩獵場被侵犯,十分不滿,明治32年(1899) 起頻頻在宜蘭近山製腦地區「出草」,宜蘭廳長西鄉菊次郎於是增設臨時警察派出所保護, [26]首次將警察力量推進到泰雅人的區域。這對泰雅人而言,是進一步的挑釁,引發他們對日本統治官員的敵意。

明治33 年(1900) 2 月日本警官宮田亨在大湖桶山附近遭到獵鹿的泰雅人所射殺。[27]日本警官被殺,非同小可,宜蘭廳立刻關閉了南澳群與平地人進行物產交換的阿里史交換所作為懲戒,[28]使得泰雅族人重要的民生物資,尤其是食鹽的交易中斷,產生不小的威脅作用。

管制物品交易很快得到成效,明治33 年(1900)6 月10 日南澳群爺母抵來社、友幹毛果社及呔毛馬簡社的代表,便下山到叭哩沙請願希望恢復交易,經交涉後,此三社願意與官方舉行傳統的埋石立誓儀式,表達雙方和解之意,官方因此同意解除此三社的物品交易管制。此後,南澳群各社也分別來請求埋石立誓、解除物品交易管制。[29]

宮田亨事件後,殖民官員認為:如果生活用品的管制可以有效管制原住民,那麼槍枝與火藥的管制,也可以一併提出來思考,自此,物產交換就成為日人管控泰雅人的重要手段。

2.部落移住

物品交易的管制有了成效之後,西鄉廳長進一步要求部落遷徙,希望藉由空間的轉換,能更有效的控制原住民。

清代劉銘傳早在光緒14年(1888) 設立宜蘭叭哩沙撫墾局時,即曾招來溪頭群移住到叭哩沙平原,壯年者教以耕作之法,幼年者則教以文字。然而適逢部落流行病疫,多人死亡,泰雅人在山下的生活,形同人質,被平地人不時監視,頗感不適應,乃以部落發生疫情為藉口,紛紛逃回部落,[30]所以清代的撫墾政策歸於失敗。

明治33年(1900) 底起,宜蘭廳長西鄉菊次郎多次與泰雅族各社領袖會面,他要求原住民在宜蘭廳治的轄內不出草、不馘首、不殺害入山的漢人,官府供給各社移住平地者的生活所需,泰雅領袖則希望官方能同意他們可以在宜蘭地區以外出草,官方當然不同意。[31]

泰雅頭目移住時間大約持續8個月,剛開始實行時,的確使原本浮動的「蕃情」獲得穩定,例如明治34年(1901) 2月就完全沒有人被馘首的報告。[32]

移住只是開端,更重要的是教化。西鄉菊次郎廳長接著要求各社選派16-22歲之間的壯丁接受教育。

清代劉銘傳撫台時,在叭哩沙撫墾局設置番學堂以教育原住民,歷經3 年,卻一事無成,日人推究其原因是:(一)兒童的記憶力較差。(二)生活起居不規律。(三)排外性重,又不服從等因素使然。[33]但事實上,各社兒童被迫遠離家鄉就學,形同清政府控制原住民的人質,而教育方式則為私塾的翻版,完全沒考慮到泰雅族特殊的文化背景,終致失敗,不為無因。

明治34年(1901) 1月2日西鄉菊次郎廳長在宜蘭街武帝廟內開設「生番人化育所」,收容來自各社的12 名原住民兒童,該所學生一直來來去去,5月底有17名在學,但是到了6月,僅剩7名學生。[34]

明治34年(1901)8月發生「阿里史事件」,南澳群老狗社攻擊設置於阿里史警察官吏派出所的蕃產物交換所,馘殺了日本雇員、通譯受傷。事後,交換所雇用的4名泰雅婦人,以及移住於阿里史與天送埤的泰雅人,都立刻逃回到山中。[35]化育所內的學生也都藉故回到山中,因而停辦。明治35年(1902) 1月「生番人化育所」復學,地點設在離原住民社較接近的天送埤,但不久又廢撤了。

日治初期宜蘭的泰雅移住政策,看起來是失敗了,但日人經過檢討之後,發現藉由設置蕃產物交換所,管控泰雅人最需要的「鹽」、「槍」與「彈藥」,對統治者而言成本很低,但效用頗高。殖民政府期待建立的物產交換機制,日久原住民產生依賴,使泰雅人逐漸轉化為以貨幣交易的社會,以期未來徹底改變泰雅族狩獵生活文化。[36]

三、土地調查

治理宜蘭的匪亂和蕃政兩大問題就緒之後,西鄉終於可以放手處理民政問題。日治之初,臺灣總督府即展開台灣自然及人文的各項調查,以作為統治和經營的準備,明治34年(1901) 設臨時台灣舊慣調查會,聘請學者、專家主持,從事有關台灣法制、農工商經濟等之舊慣調查,至大正8年(1919)結束,完成資料豐富的《台灣私法》、《清國行政法》、《蕃族調查報告書》等調查報告。

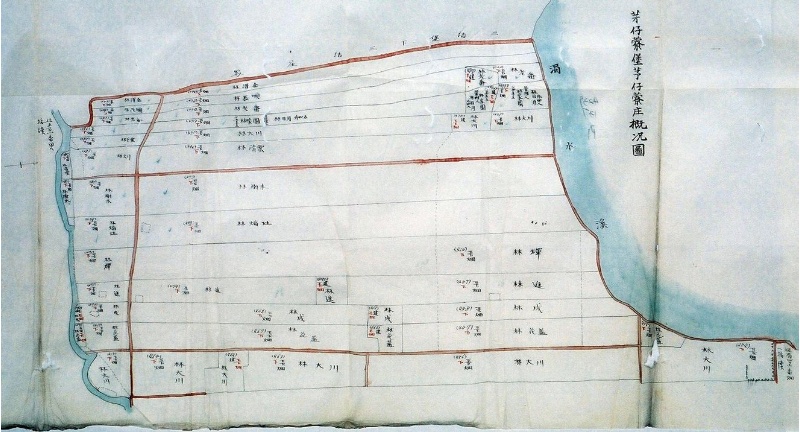

其中以土地調查最重要。日人的土地調查事業是繼承和檢討清末劉銘傳的清賦事業為基礎,以劉銘傳巡撫自光緒11-13年(1885-1887)在全臺清丈田賦所建立的魚鱗圖冊為基準,明治31年(1898) 年9月設臨時台灣土地調查局,全面實施土地調查與整理工作,宜蘭廳的調查始於明治33年(1900) 3月,當年12月結束,[37]明治38年(1905) 10月1日起3天,殖民政府實施台灣史上首次的戶口調查。宜蘭廳隨即按照查定的區域,廢止、合併或改定現行各堡、街庄社名,建立140個街庄,接著製作土地台帳、編查戶口、國勢調查,將人口和土地納入有效的管理,為宜蘭地區建立一套長期穩定的空間組織系統。[38]

施添福的研究指出:蘭陽平原的土名和街庄原本就是具有悠久的歷史和深厚的社會意義,再加上以土名為單位,設計出「以地統人」或「以地籍統戶籍」的方法,也就是一戶人家的戶口是以該戶所在土地的地號(地番)為戶籍號碼(番地),地籍和戶籍,人口和土地,也就結為一體,使得空間領域,具有堅强的持久性。[39]

台灣總督府在明治31年(1898) 年8月公布〈保甲條例〉,[40]施行11年後稍加改正,規定保甲輔助執行警察事務,同時協助區長處理保甲內行政事務,成為其下的輔助機關,將這個台灣舊有的地方自衛組織,作為基層行政和警政的輔助機關。

保甲的妙用不止如此,基層的職銜還可以用來攏絡台灣仕紳,喬治‧ 巴克萊(George Barclay)指出:保甲作為一個制度必須「提供誘因以換取仕紳階級(gentry class)的合作,因此它有效地遏阻了全體台灣人的社會升遷,只有少數人能爬升到街庄以上。」[41]所以殖民政府盡可能任用有才識資望的台人,擔任區街庄長、官衙職員、保甲局長、保正、甲長、壯丁團長、教師等基層行政或治安組織之職員。

地籍、戶籍加上保甲,讓台灣的基層社會組織建立了一個長期穩定的機制,在中央的台灣總督府可以透過各級的警察機關加以管理,讓新來的殖民統治者可以用絕對的少數,輕易地統治絕對多數的台灣人。

結語

日治的最初幾年,歷經河野主一郎、與倉東雄兩位支廳長,合計任期約2年,大部分的精力都用在建立新的統治機構和撲滅抗日的行動上,改朝換代之際,不僅台人深感不安,連日人也惶惶不可終日,所以這兩位支廳長都不久任。

西鄉菊次郎廳長在任6年,開創性的措施,涉及市區發展、教育、原住民、治安、交通等方面,為日本在宜蘭的統治奠下良好的基礎,現今的宜蘭河濱公園堤防上,仍留有一座「西鄉廳憲德政碑」。

經過西鄉菊次郎廳長6年的治理,宜蘭的形勢粗定,之所以用「粗定」二字,是因為這代表日本治台一事,無論是法律面或實質面已告確定,但台人社會上上下下在心理層面都在觀望,多少期待不久的將來還有「王師北定中原」的機會。

在台漢人的觀望,殖民統治者必須以政績來說服,而居住在山區,一直是統治權力未能伸入的原住民地區,則有待統治者以更大格局的方式來處理。

參考資料與註釋

[1] 三屋大五郎著、林正芳譯,〈宜蘭地方的教育〉,《宜蘭文獻雜誌》第1 期( 宜蘭,宜蘭縣立文化中心,1983),頁62-69。

[2]《台灣日日新報》,1896 年9 月15 日。

[3]《台灣日日新報》,1897 年5 月30 日。

[4] 入江曉風,《西鄉南洲翁基隆蘇澳オ偵察シ》( 台北,台灣日日新報社,1935)。

[5] 佐野幸夫,〈宜蘭與西鄉菊次郎〉,《宜蘭與西鄉菊次郎》( 日本鹿兒島,南日本新聞開發中心,2002),頁113-131。

[6]《台灣新報》,1896 年11 月25 日。

[7]《台灣日日新報》,1898 年8 月3 日。

[8]《台灣新報》,1897 年1 月19 日、1 月21、1 月27。

[9]《台灣新報》,1897 年1 月19 日、1 月30 日、2 月9 日;1898 年8 月3 日。

[10] 台灣總督府警務局編、王洛林總監譯,《台灣抗日運動史》(台北,海峽學術出版社,2000),頁465。

[11] 藤井志津枝,〈日據前期台灣總督府的理蕃政策〉》(台北,台師大歷史所博士論文,1987),頁31。

[12] 藤井志津枝,頁53。

[13] 台灣總督府警務局編、王洛林總監譯,頁465。

[14] 台灣總督府警務局編,王洛林總監譯,頁551-554。

[15]《台灣日日新報》,1898 年8 月2 日、8 月3 日、8 月20 日。

[16]《台灣日日新報》,1898 年8 月2 日。

[17] 王學新譯,頁178。

[18] 見台灣憲兵隊編、王洛林總監譯,頁205-208。

[19]《台灣日日新報》,1898 年8 月5 日。

[20] 楊慶平,〈「開發」政策下的「征服悲劇」──記1889 ~ 1890 的「南澳戰爭」〉,《宜蘭文獻雜誌》第28 期(宜蘭,宜蘭縣立文化中心,1997 年7 月),頁3-25。

[21] 波越重之編,莊振榮、莊芳玲譯,《台北州理蕃誌- 舊宜蘭廳》( 新莊,原住民委員會,2014),頁119。

[22] 台灣省文獻委員會,《日本據台初期重要檔案》( 南投,台灣省文獻委員會,1978),頁146。

[23] 陳偉智,〈殖民地統治、人類學與泰雅書寫── 1895 年田代安定的宜蘭調查〉,《宜蘭文獻雜誌》第29 期(宜蘭,宜蘭縣立文化中心,1997 年9 月),頁3–28。

[24] 王世慶,〈日據初期台灣撫墾署始末〉,《台灣文獻》第38 卷第1 期(南投,台灣省文獻委員會,1987),頁204-205。

[25] 台北州警務部,《台北州理蕃志─舊宜蘭廳.上編》(台北,台北州警務部,1923),頁2、5-6、75。

[26] 王世慶,頁207。

[27] 台北州警務部,1923,頁201-202。

[28] 台北州警務部,1923,頁222。

[29] 見臺灣總督府臨時臺灣舊慣調查會原著、中研院民族所編譯,《番族慣習調查報告書(中譯本)。第一卷泰雅族》(台北,中研院民族所,1996) 頁222-224、273-274。

[30] 溫吉編譯,《台灣蕃政志》(台北,台灣省文獻委員會,1957),頁561。

[31] 波越重之編,莊振榮、莊芳玲譯,2014,頁432-435。

[32] 台北州警務部,1923,頁295。

[33] 台北州警務部,1923,頁90。

[34] 王學新譯,頁390-397。

[35] 台北州警務部,1923,頁350-352。

[36] 廖英杰,〈宜蘭近山地區發展過程之研究(1796-1920)-樟腦、泰雅與叭哩沙平原〉(台北,中國文化大學史學研究所碩士論文,2001)。

[37] 臨時台灣土地調查局,《臨時台灣土地調查局第一回事業報告》(台北,編者,1902),頁98。

[38] 臨時台灣土地調查局,《臨時台灣土地調查局第一回事業報告》(台北,編者,1902),頁2-3、33。

[39] 施添福,頁62。

[40] 鹽田俊二,〈日據時代台灣之警察與經濟〉》,收錄於周憲文譯、王曉波編,《台灣的殖民地傷痕》(台北,海峽出版社,1985),頁161。

[41] George Barclay, Colonial Development and Population in Taiwan (Princeton,New Jersey: Princeton University Press, 1954), pp. 51-52。

書籍資訊

書名:宜蘭的日本時代

作者:林正芳

出版單位:宜蘭縣立蘭陽博物館

出版日期:2016年