005期-博物館視野「打開宜蘭歷史多寶格,選出我的最愛宜蘭縣!」─歷史建築選拔活動

仰山文教基金會

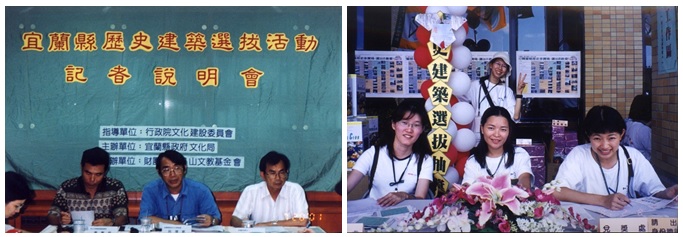

今年﹙90年﹚是行政院文建會的文化資產宣導年,「宜蘭縣的歷史建築選拔」是其中一項活動;在經過了推薦階段、評選階段以及最後的票選階段之後,在今年的10月初,經由3282位縣民參與,用明信片選出了宜蘭縣14處最具代表性的「歷史建築」。不過這次的活動並非只重視最後的投票結果,而是著眼在活動的過程中,是否能真正讓民眾了解到「歷史建築」存在的意義,進而使民眾認同其保存、再生的價值。

在這次活動中最感動的,除了前期民眾的踴躍推薦之外,在票選期間的宣傳活動中,也獲得許多媒體朋友的主動協助,並且聽見民眾支持認同的聲音,這是很令人雀躍的。文化資產保存的推展並非一蹴可幾,需要公、私部門的再接再勵,期待這個活動的結束是另一階段推廣的開始,要將文化資產保存活用的概念,深植於一般民眾的心裡。

以下的活動文案及照片,原刊登於宜蘭縣政府發行之《宜蘭生活月刊》90年9月號上,是仰山工作團隊嘔心瀝血之作,我們將全縣目前所知的300餘處歷史建築,挑選出42處,共分4大主軸7個單元,作為這次票選活動的候選名單;而這42處歷史建築,都各具有其代表性,希望能在最簡短的文字中,傳達出最多的概念與訊息。

人類心靈的歸宿

人類處於浩瀚無垠而人生有限的時空之中,自然會產生承先啟後、延續生命、追根溯源、尋求定位的願望,而保存活用文化資產,正是達到此一古老願望的最佳方式。

可見、可感、可觸、可及的實體歷史

文建會所謂的歷史建築,屬於文化資產的一種,包含歷史群落、歷史建築、文化景觀、歷史紀念物、考古遺址等類型的歷史空間,是「可見、可感、可觸、可及的實體歷史」。置身於歷史空間中,會「有強烈的臨場感與參與感,有正規教育以外的使命感,也有穿梭時空隧道的空間感,有印證史實和歷史事件的正確感,更有回歸鄉土的認同感。」

促進族群認同與自我肯定

一個族群如擁有共同的歷史空間,負載著共同的歷史經驗,自能產生共同的歷史記憶,凝聚共同的歷史情感,這正是歷史空間的珍貴之處。就如同生活在一起的兄弟姊妹,擁有共同的空間,共同的經驗,共同的記憶,感情自會特別深厚。擴而大之,同一家鄉,同一族群,同一國度的人,何嘗不是如此?

而歷史空間又能累積人類的文明,具體表現各個時代的成就,展露出不同地區文化的不同風格,讓今人得以體察過去歷史文化的榮耀,從而肯定自我,增強信心。

更新文化創造未來的泉源

歷史空間連繫著過去與未來,透露了先民的美感、技藝、生活觀等等智慧,也包含眾多學術研究的資訊。它不但能反映出一個民族、一個國家、一個族群、一個地區在不同時代的種種發展、特性和榮枯,更是更新文化、創造未來的基礎和泉源。

只因為過去孕育著未來的種子,唯有擁有過去,才能創造未來。

陶冶心靈與提升生活品質

人類永恆的生命與對後世的遺澤,具現於歷史空間之中,故歷史空間常能感人至深,興起緬懷、追念之情,也能提供視覺上的滿足,擴充思想的深度,開闊眼界與心胸。多接近歷史空間,必能改善生活品質,提升生活境界。

凡對歷史空間愈重視的地區,其居民的素質愈高;而愈能善加保存活用,則愈能帶來觀光旅遊的多重效益。

歷史有如多寶格

桌子無腳則無法站立,同樣的,歷史也有它的桌腳,它的架構。我們從歷史架構中,可以觀照這部歷史的整體性,可以理解這部歷史的特殊性。歷史架構又如多寶格(以前皇親貴族收藏珍玩的小櫥櫃),唯有將各個歷史空間放進多寶格中,才能找出各個歷史空間在歷史中的定位,凸顯它的歷史意義與價值。

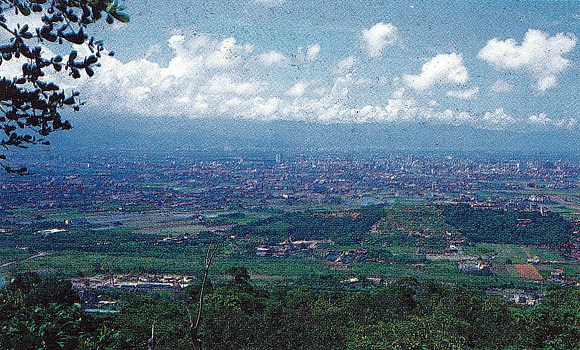

那麼,宜蘭歷史的架構是什麼?簡單來說,包括四個主軸:「先住民族」、「歷代移民」、「歷代政權」、「歷代成就」。

先住民族-宜蘭早期的主人

距今至少三、四千年前,宜蘭地區便已有不知名的人類居住,其後在距今約一千年前,又有飄洋過海而來的噶瑪蘭人移居至蘭陽平原,到了距今約二、三百年前,更有泰雅人從台灣中部翻山越嶺,到宜蘭山區定居。這些族群都曾經是宜蘭的主人,甚且成為今日宜蘭人的祖先。先住民族所流傳下來的文化,是宜蘭的瑰寶,所居住過的遺址、「番社」,則是宜蘭不可取代的歷史空間。

先住民族-宜蘭早期的主人

位於白雲村抵美簡舊社周圍,出土距今4000年前後繩紋陶文化及600年前舊社類型文化遺物,可看出蘭陽平原古環境與文化變遷的過程。

位於朝陽里大南澳溪南岸山麓,有玉、石、陶器及石板棺等史前文物出土,距今約4000-200年,是台灣東北部海上交通的重要據點。

位於丸山小山丘上,距今約3700-2400年,出土豐富的玉、石、陶器,並有石板棺、甕棺及建築結構遺跡,為新石器時代晚期的大型聚落。

位於季新村冬山河畔,為現存最完整的噶瑪蘭人舊社,是距今約1200-200年前的文化遺址,出土完整陶罐、陶甑等器物,並有煉鐵遺跡。

南澳群泰雅族人舊社皆因遷村而荒廢(如老金洋、武塔、碧候及流興等),位於現金洋村的kinos部落是目前鄉境內仍然留存的舊聚落。

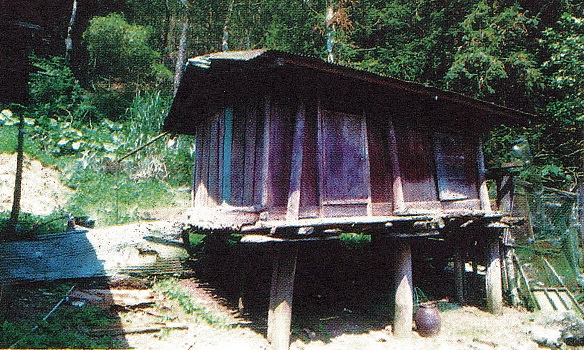

干欄式的穀倉是泰雅族人傳統生活中重要的建築物,以木、竹構造為主,設有防鼠板是其特色,用以儲藏糧食及工具。

歷代移民-共譜壯美的史詩

在中山公園內,1909年興建,為石砌方形圓頂的紀念塔,莊嚴的陳述了山地泰雅人,與平地漢人、日本人之間,一段從戰爭到和平的歷史。

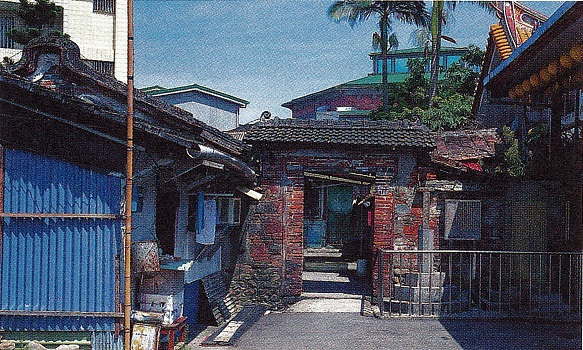

由南、北福德廟圍成的和平老街,是開蘭第一街,北段有清朝的十三行,南段有約1920年代興建的中西合璧式街屋,見證了當年的繁華。

擺厘的鑑湖陳氏,是以家族力量來宜蘭開墾成功的範例,子孫繁衍,人物輩出。現址始建於1850年代,是縣內最具有園林氣派的聚落。

1860年代始建,是現存清朝仕紳階級最完整的三合院,正身4個起翹的燕尾屋脊,屋身由卵石及青磚砌成,為古厝增添了一份肅穆感。

詩人縣長盧纘祥的故宅,建於1928年,由時任總督府營繕科的宋祖平設計,採西式圓拱及柱飾,設有迴廊,為和洋混合式的美麗建築。

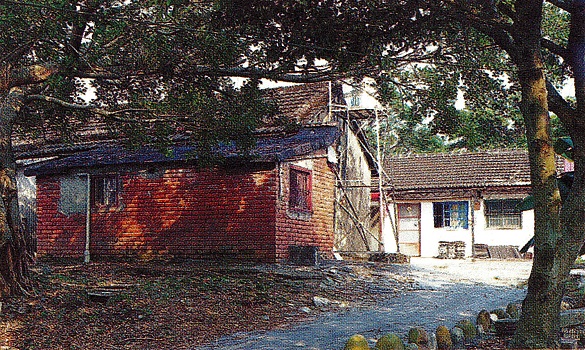

國民政府為了安置大陸撤退時期的移民,於1956年在縣內建了4個大陳義胞聚落,現存的仁愛新村猶能具體呈現當時眷村的居住實況。

歷代移民-共譜壯美的史詩

宜蘭是個移民社會,先住民族不計,自十七世紀開始,便先後有西班牙、荷蘭、漳、泉、粵、日本、琉球等人,及戰後大陸人等,陸續落腳於此,不同的族群,自然帶來不同的思想觀念,不同的生活文化,與不同的開發歷史。各族群間互動涵化的結果,為宜蘭寫下壯美的史詩,綻放出五彩繽紛的花朵,也為宜蘭孕育豐碩的文化果實。以下這些歷史空間,正是歷代移民的心血遺澤,吃果子拜樹頭,值得我們深深珍惜。

歷代政權-蘭陽歷史的烙印

從西荷政權開始,宜蘭經歷了清朝政權、日本政權、國民黨政權、民進黨政權,這個歷史事實,不管任何人喜歡也好,厭惡也罷,都是無法消除、抹滅,而且從根本左右了宜蘭的歷史文化、宜蘭的整體發展、乃至宜蘭的命運。要想了解宜蘭,我們就必須坦然面對這些歷史烙印,進而從以下歷代政權代表性的歷史空間中,發掘出成功與衰敗的因子,方不愧是記取了歷史的教訓。

歷代政權-蘭陽歷史的烙印

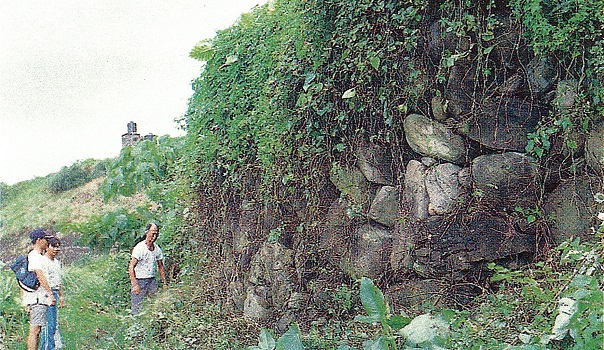

位於宜蘭的最北端山海交界之處,扼守東北角海、陸入蘭的要衝。以大型卵石堆砌成約3.5公尺的圍牆,傳說是17世紀紅毛番所建。

雄踞蘇澳港西端,海拔約3百公尺,是清朝捍衛最東海疆的要塞,日本人曾在此建有金刀比羅神社及警察招魂碑等,現已闢為休閒公園。

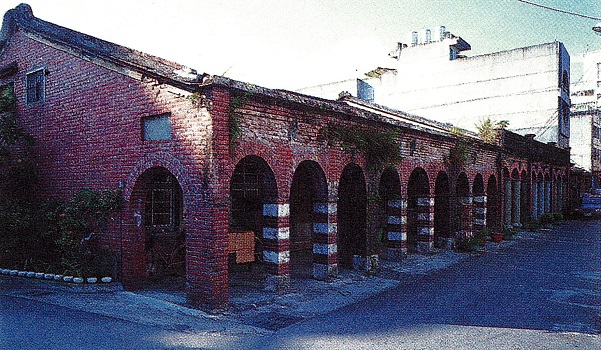

日本人曾在南門地區建監獄、官署、兵營、法院、銀行、小學校、圖書館,展現殖民者的統治決心,現僅存建於1896年的宜蘭監獄門廳。

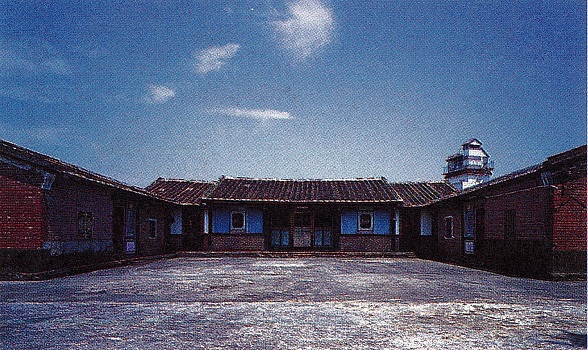

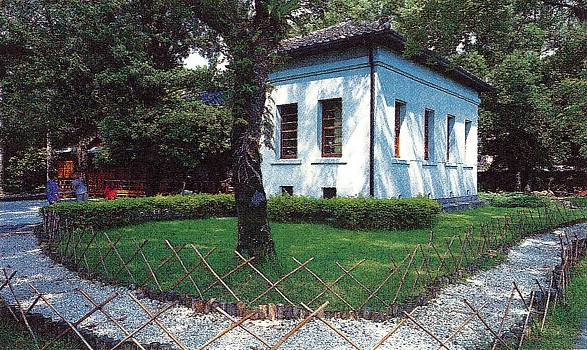

1906年始建,為本縣歷任行政首長的官邸,近百年來政治運作的核心。這棟典雅的和洋式建築,於1997年修復為紀念館,賦予新的生命。

二次大戰是人類史上最悲慘的一頁,日軍曾徵召大批公工建機場、機堡,並沿山挖掘坑道,工程浩大,以阻擋美軍,讓「天皇萬歲」。

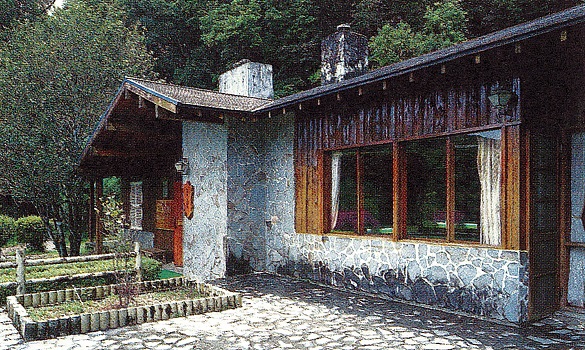

蔣介石曾是掌握台灣命運的領導人,1959年森林開發處在棲蘭山苗圃建有木造雅屋一座,山明水秀,視野開闊,乃成為蔣氏駐蹕之地。

歷代成就-蘭民智慧的結晶

從公元一七九六年漢人入蘭拓墾以來,宜蘭基本上是個從事農林漁牧、以神道設教的傳統社會。至十九世紀末期,東洋文化、西洋文化開始在宜蘭紮根,現代化的腳步也邁入宜蘭,到了二十世紀七十年代,服務型產業則漸形發展。回顧這兩百年來,宜蘭人不論士農工商,皆勤奮開拓、辛苦耕耘,從傳統文化與生活經驗中,錘鍊出過人的智慧,創造出動人的成就,成為宜蘭本色的標竿。

本單元又分成以下四個小單元:水利交通、產業經濟、宗教信仰、常民生活。

歷代成就-蘭民智慧的結晶

(一)水利交通

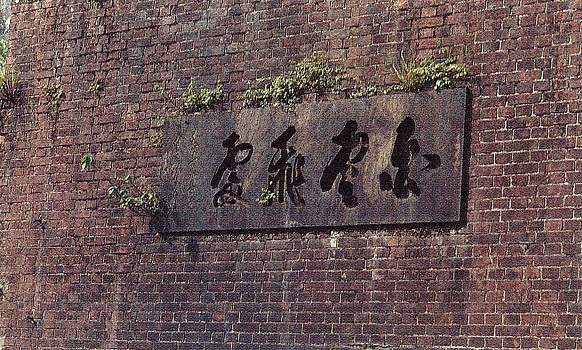

1924年通車的草嶺隧道,是當時全台最長的鐵路隧道。其洞口上方勒刻「白雲飛處」、「制天險」等碑文,可見證當年施工的艱辛歷程。

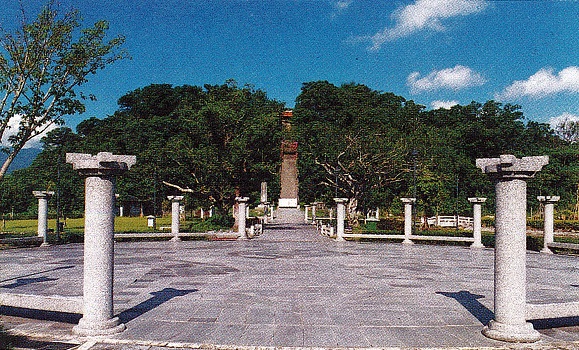

蘭陽溪整治工事自1929年至1936年完工,從此蘭邑水患減除,區域產業穩定發展,因而設立「宜蘭濁水溪治水工事紀念碑」以茲紀念。

1913年合併邱吳成圳及長慶源圳的萬長春圳,增引羅東溪畔湧泉,渠道貫穿竹林、二結、四結、孝威等地,是本縣灌溉面積最大的水圳。

1934年落成的蘭陽大橋,是第一座跨越蘭陽溪的現代化公路橋樑,從而宜蘭縱貫交通更加安全便利,溪北、溪南的地域觀念也漸次打破。

為18世紀末漢人最早登陸之地,後奉為正口,宜蘭貨物進出皆賴此港。當年帆檣雲集,有「石港春帆」之美稱,1883年因沈船而淤塞。

位於蘇澳港北方澳海岬岩礁上,建於1927年,塔高7.9公尺,為台灣碩果僅存的方形燈塔,是宜蘭縣境內第一座海上明燈。

歷代成就-蘭民智慧的結晶

(二)產業經濟

建於1921、1939年的天送埤、清水電廠,係引用蘭陽溪水力發電,原為供應當時製糖用電而興建,是日治時期台灣重要的基礎建設。

1898年台灣銀行於宜蘭設出張所,成為宜蘭第一所新式金融機構,後因業務量擴大,升格為宜蘭支店。光復後改建,成為宜蘭分行。

「水源地」是羅東人對自來水廠的稱呼,建於1926年,其蓄水池、八角亭、圓柱高架水塔仍遺留至今,成為廠內珍貴的文化資產。

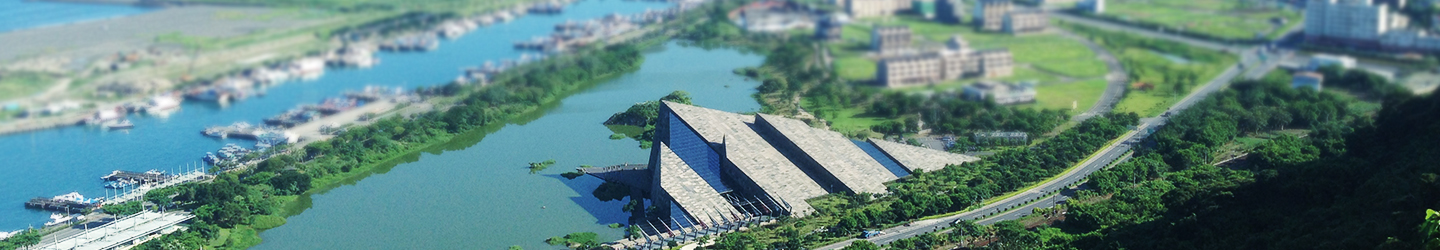

太平山伐木事業始於1915年,羅東為木材集散地。1982年停止砍伐後,相關設施只剩5.6公頃的儲木池,是當年羅東商業鼎盛的見證。

近山一帶的天送埤及大湖區,先民胼手胝足,疊石為埂的梯田景緻,呈現與大自然和諧共處的智慧,構成順勢而為的美麗農業地景。

創立於1909年,是民生必需品紅標米酒的原產地。廠區內的辦公廳舍、禮堂、調和室等日治時期的典雅建築,保存尚稱良好。

歷代成就-蘭民智慧的結晶

(三)宗教信仰

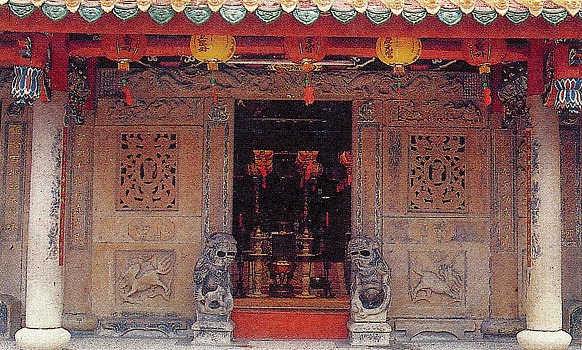

1796年(清嘉慶元年),漢人進墾頭城,特建媽祖廟,號稱「開蘭第一古廟」,該廟經歷多次改建,唯三川殿仍保持早期石雕原貌。

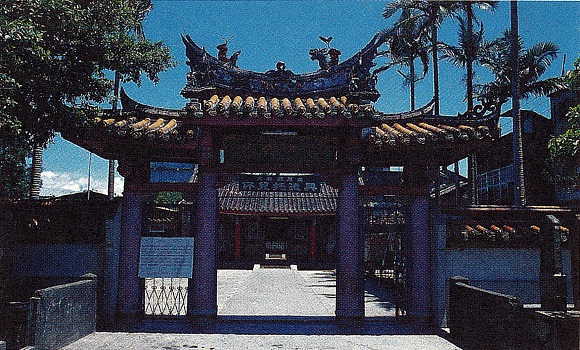

1812年噶瑪蘭廳通判翟淦建先農壇於南門外,供奉神農大帝,其後傾毀。重建後的五穀廟,格局完整,東西廂房至今仍保有古樸風貌。

1835年漳洲林姓族人集全宗族之力,捐建林氏家廟,作為全族團結、祭祀的中心,是縣內格局完整、保存尚佳的傳統家廟建築。

原為宜蘭神社,建於1918年,是日治時期推行皇民化運動的建築代表,光復後改建為忠烈祠,其旁有日本人所建的自來水廠。

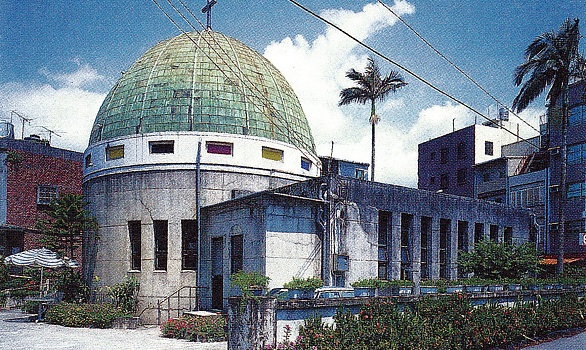

建於1960年,又稱聖伯多祿堂,位於開蘭東路,圓形屋頂呈現西方教堂建築獨特的風貌。

1965年興建的四結長老教會,其建築特徵是以清水模板構築的鐘樓,結合紅磚外壁的禮拜堂,組成樸素莊嚴的宗教空間。

歷代成就-蘭民智慧的結晶

(四)常民生活

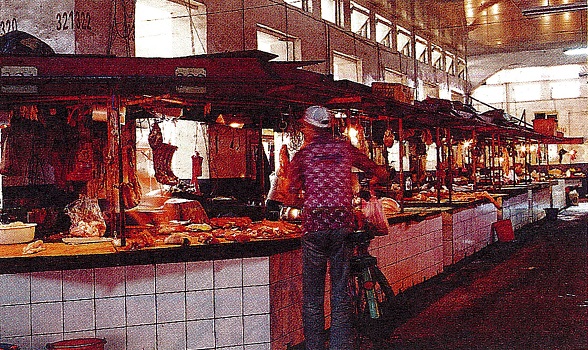

1911年宜蘭街食料品小賣市場設立,成為市民必至的民生商品中心。其後因開路拆成南、北兩半,而今只餘北館市場仍大體保持原貌。

是利澤簡舊街的地標,最早的西式建築,始建於1920年,原為利澤簡信用組合,之後曾作為輕便車站、五結鄉農會,現為利生醫院。

係由宜蘭仕紳集資8萬日圓,於1933年建成,當時號稱「蘭陽唯一」。從歌仔戲、舞台劇、西片到國片,曾是宜蘭人重要的娛樂場所。

礁溪溫泉名聞遐邇,始於日本人的開發利用。本所位在德陽宮的對面,原稱西山旅館,至今保存尚佳,是了解日式溫泉建築的好所在。

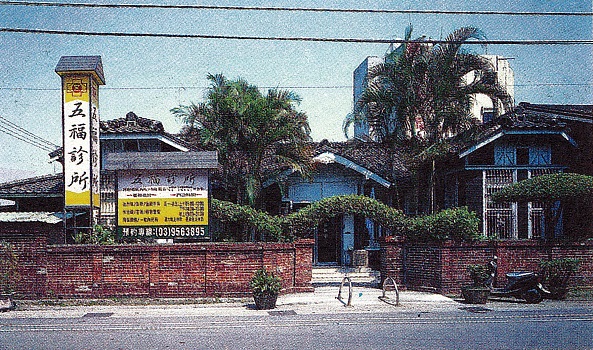

日治時期和洋混合式磚木建築,原稱清野病院,二次大戰後,由「台灣的史懷哲」陳五福醫師接手,改設成遠近馳名的五福眼科。