055期-《西班牙人的台灣體驗1626-1642—一項文藝復興時代的志業及其巴洛克的結局》書評

文:李貞瑩/圖:鮑曉鷗

以鮑曉鷗之名稱呼西班牙出身的作者自己,以NakaoEki稱呼阿美族出身的譯者自己,非常有趣。西班牙人不會寫中文,但以中文為名,阿美族人則以拼音文字自稱,在國界族群交錯的今日,這樣的處理很「當代」,一點都不奇怪。

我翻開書本,由著作者的帶領,企圖進入面對海洋與世界的那個時代:屬於西班牙人的想像會是什麼,他們與整個世界對話,對話了很長的時間,他們夢想的寬度、廣度,他們對彼國此國的認識......。我帶著無比的興奮,展開此書的閱讀。

巴洛克結局

藉著政治和宗教力量做為後盾,西班牙懷抱積極向外擴充的龐大能量,成為十六、十七世紀全球勢力首屈一指的黃金帝國,他們以昂首之姿,一波一波地佔領航行可及的任何土地,挾帶由此而來的商業利益,擴張再擴張,無法停止,而就在西班牙歷史中最為光輝燦爛的那個時期的最後一波擴張中,遇見台灣。這一段西班牙人來到台灣的情節,雖然就像是大海想要吞噬陸地一般地野心勃勃,但卻在時間地點上演繹一場強弩之末的故事,洶湧的海水在此碎化成最後一波浪花,然後消退。

就像鮑教授為這個經驗所下的注解,以及內文中所不斷地提示著──文藝復興式的志業轉化成巴洛克的結局,他以對龐大文獻史料的綜合性地且巨細靡遺地闡述與評析,為我們具體地進行一場西班牙史學家將台灣納入歐洲歷史中文藝復興和巴洛克階段的精采解讀!

鮑教授說:「我們不妨將1635年當做文藝復興到巴洛克時期的轉戾點,高奎臘抵達菲律賓就任總督也正在此時。自這一年起,有好幾起新事件逐步成形,以一種懷疑、悲觀、問題重重的態度來理解當前的處境。」(本書P9)此一論述自封面至結尾貫穿全書,隨處可見,包括歷史事件、法律、建築、人物、著述、文學等等,種種面向皆以這個角度做為註解。

其中,以當時人物的性格與行為進行分析的部分深入淺出,十分吸引人。如書中敘述年約五十五歲西班牙的雞籠長官波提羅的行為,他原來曾經違抗上級的命令,重建雞籠守備,在1641年以傲慢言語叫陣,擊退了第一次進犯的荷蘭人,但一年後卻發生了令人震驚之事,他竟然雙手奉上了要塞,向荷蘭人投降。鮑教授進行分析的最後說道:「波提羅的行為與命運,還有第三種可能的解釋:或許他抵達福島後便已查覺高奎臘施政矛盾,而他根本無法防禦一個數年前刻意拆毀的陣地。......西班牙人稱此為『巴洛克幻滅』,與唐吉訶德在巴塞隆納海灘上被擊敗之後的心情相同。換句話說,他可能已經決定,要以一種含混模糊的方式,來面對荷蘭人最後的嚴厲攻擊。他不會交出要塞,但也是聲明頭一次,他決定不讓自己的士兵死得不明不白。」(本書P49-50)

並且又觀察了荷蘭最後一位熱蘭遮城長官揆一任內的作為,「發現此人命運相仿」,他寫道「1674年,揆一因為兒子的請求和奧倫治親王的交涉而終獲赦免,後來寫下巴洛克時代波瀾壯闊的《遺誤的福島》,提出他自己的敘事版本。......《遺誤的福島》是一里程之作,訴說著榮光年代業已逝去,榮譽如今一無所值。」(本書P50-51)

書中還引據代表性的文學作品,安排靈活自然,最是令我驚喜。如文中所舉西班牙詩人14行詩:「我的刀劍業已隨年月敗朽;目光所能停駐的一事一物,無一不提示著終局的死亡。」(本書P227)那充滿感情的文字躍然紙上,穿透刻板的學術性文字,直接展現當時的風格氣質,有如對著斑爛絢麗的夕陽美景發出一聲浩歎一般,清楚地標示著本書所謂的巴洛克結局。

作者這樣的企圖,具有歐洲歷史的格局與視野,同時十分坦白有趣,讓閱讀中不得不與一堆陌生名字奮鬥的過程變得比較可以忍受。

西荷對峙

西荷對峙的故事在本書中也是相當引人入勝的。那個時代正當海上縱橫接近一個世紀的西班牙帝國,對上了後起之秀、勢力急速竄升的荷蘭商業強權。書中描述這樣的對手關係,說明荷蘭人在遠東地區進行各種海上活動,意圖透過武力來擊敗伊比利半島的經濟競爭對手,他們定期地封鎖媽港和馬尼拉,以切斷菲律賓與中國的貿易線。在十七世紀上半葉,荷蘭人以小搏大的各種海上游擊行動,無所不用其極的攻擊破壞,即使屢敗屢戰,依然不屈不撓,終於在1640年從葡萄牙手中奪得麻六甲,在1642年攻克西班牙手中的雞籠,並嚴重威脅西班牙對摩鹿加群島的掌控,讓其香料貿易的美夢破碎。(本書第一章)

除了四百年前真槍實彈的攻城掠地之外,現代的西班牙史學家對當時的荷蘭人仍很有意見,在書中有多處可見,比如鮑教授表示「西班牙人就跟日本人一樣,都注重『國王武力的聲譽』或『榮譽的至高性』,但對於新生的『商人共和國』荷蘭而言,『戰略、機會與狡詐外交』,才是他們的首要典範。」(本書P48)。

而且在對海外殖民的國際法理論的整理陳述中,也顯示出雖然西荷同為海上帝國,但是鮑教授似乎認為維多利等人為西班牙征服美洲行為解釋的法律觀點,可以平衡暴行,而葛羅秀的法律理論,只是單純的為荷蘭東印度公司VOC的行為合理化,助長其武力殖民擴張行為。書中道「維多利與加祿茂秉持文藝復興時代追求正義復甦的魄力,對國王和印度群島評議會表達意見,葛羅秀與他們不同,是受VOC的指派而為動武行為尋求正當化的基礎。VOC非常欣賞他所提出的建議,因為『海事自由』遲早會被理解為『荷蘭獨占』,而『與土著統治者的同盟』,一如荷蘭治下的福島,總有一天會變成『封建宗主權』。」(本書P91)。

又比如在很短時間內建起的新的淡水塔樓,荷蘭人將其「命名為安當堡,以榮耀VOC的巴達維亞總督黎門,鄰接的稜堡則依其妻之名稱為馬利雅堡。......雖然此人是個為了荷蘭寡頭政體的榮耀而孜孜努力的總督,但畢竟只是一介普通凡人,現在卻得享一向以來只有聖人或國王(菲律賓是以腓力普二世命名)才得以主保尊榮享有的名號!」(本書P219)批評之意,溢於言表。看來或許這與文化觀點的不同有關,西班牙有說服上帝的需要,可是荷蘭人沒有,他們只要可以做生意、獲得利潤。

旁徵博引、圖文並茂

荷蘭投降,雖然僅短短16年且距今不遠,但期間詳情如何,總覺陌生。而鮑教授相當多年來蒐集各方資料,已有許多成績,今集大成而撰述本書,不辭龐瑣繁雜、循序考據整理,展現時更旁徵博引、圖文並茂,每每可見作者泅泳此間,於大量史料中潛行掙扎與思考的痕跡,甚至對僅存的蛛絲馬跡,仍致力進行延展性的討論,其窮究道理的精神可嘉。此書中史料豐富、圖片精彩與作者文思縝密可說是最最為人稱道之處。

雖然相較起來,西荷對抗的戲劇性脈絡清楚,而居住北台灣的人們的想法卻面目模糊得多,顯然搞定對外關係比在島上經營更讓人可以理解與關心。即使十分龐雜,作者仍很有耐心地統合性地整理了很多資料,包括台灣北部與東部的聚落分布與對外關係,幫助我們認識當時的台灣,他十分詳細地描述了西班牙接觸最多的大台北地區,並且清楚地說明了馬賽人的角色。

另外在撰述「蛤仔難」一節時,將噶瑪蘭村落分成六群,主要以蘭陽溪來為界,南北各三群,並以馬賽報導人丟哆囉Teodoro向荷蘭人所提過的主要村落名為首。文中對這群西班牙人幾乎不認識的住民描述道:「基羅斯神父曾於1635年天花瘟疫爆發時來訪,為一些人施洗(他於數年後形容蛤仔難人是『最為勇敢的土著』),隔年則有阿葵拉受派前來購買稻米,但蛤仔難依然是個陌生之處,安哲祿神父甚至形容當地人有如Parusaron人,有著金色或偏紅色的頭髮。對艾基水來說,蛤仔難並不是個值得造訪的地方,他認為蛤仔難人都很詭詐。初級商務員給爾得辜也有同樣的觀感,以一句話說明了他對蛤仔難的印象:『除了說他們都是壞蛋以外,對蛤仔難這民族(好人除外)還有什麼好說的呢?』」(本書P116)看來噶瑪蘭人的個性十分鮮明,讓外人對其喜好立見,而且可能對這些外人也無所需求,所以總是惹人厭得多。就書中描述看來,和馬賽人有往來的噶瑪蘭村落較為人所認識,而這些村落中的人和Turoboan採金人有往來,且較馬賽人與之的關係更為密切。(本書P120-126)

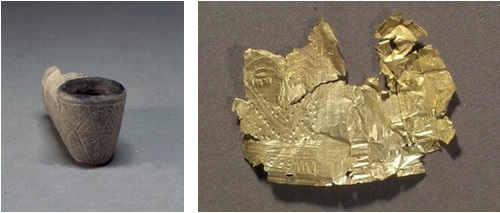

另外,作者為了進入拼湊的古老世界,穿針引線、細細密密地進行歷史資料的編織之外,還採用了台灣的考古資料。除了用考古資料說明了雞籠灣聚落與淡水河聚落之外,在荷蘭人的菸草外交中,還引用淇武蘭遺址出土的煙斗標本,佐圖說明,如下左圖,並引用文獻:「阿諾篤取用了荷蘭人在福島最後那些年間所蒐集來的資訊,他提到福島時說:『......他們的煙斗是以細蘆葦或藤莖所做成,有著石造的煙斗頭......。』(本書P266-268)。此外,考古出土遺物還說明了荷蘭人對Turoboan的黃金夢,包括台東白桑安出土的金項飾,以及宜蘭農校遺址的金飾,如下右圖。(本書P279-283)

外人的理解

台灣以殖民地的姿態見諸國際文獻,處於一個被看、被紀錄的地區,除了軍事武力之外,西班牙人殖民最前線是教士,荷蘭人是商人,中國人是地方官,各以其不同的價值取向紀錄這一塊地方。如此文獻所呈現的文化落差,在紀錄土著時屢見不鮮,在歐洲人與漢人之間似乎也有類似的經驗,比如為了說明西班牙長官對雞籠的漢人間內有某種行政管理存在時,指出「1639年有一筆資料......馬拉貴也在一封信中提到生意人為了彼此間的一場爭執去見他,他無法理解事情原委,故而未能排解紛爭......。」(本書P194)。又比如在描述「馬尼拉:漢人的黃金國度(1594-1603)」時,字裡行間不斷地出現認為漢人行事風格似乎詭譎難辨,好像當時的西班牙人怎樣都搞不懂漢人在想什麼,而這種感受至今作者鮑教授也頗表認同一般(本書P272-275)。

台灣的處境就像島上的居民一樣,隨時有外來的強勢武力要求服從,要求提出經濟作物,但是為了回到自主的生活,找到機會他們仍會偷襲這些外來的勢力。西班牙學者對台灣所獲得的史料與認識,用西班牙的眼光解讀著,作者為文的態度很清楚地表示:荷蘭是對手,鄭成功是明海寇(本書P233),土著未開化,漢人難以理解。不可諱言的,這與我們對台灣的情感與認知有很大差距。

本書P219說明西班牙人「他們懷抱著文藝復興時代的衝勁來到福島,也給福島留下了關於本地原始的知識。此外,這些人也帶來了興築西歐軍事建築現代技術,以及使用火藥的新型加農炮。」這語氣多麼優越啊,可見做為帝國主義者的後裔,所感受到的光榮。

在400年前的那個年代,北台灣的地名以西班牙、荷蘭、中國等文字出現,這些名字應該原來都以原住民的語言稱呼,以台灣原住民的文化概念進行分類,卻隨著外力侵奪,原來的知識體系被逐一破壞之後,我們漸漸失去了語言,現在得要用各種不同的文字拼湊回去。當年歐洲人在此地相遇,千里迢迢在這兒為他們彼此傾軋的故事添上一筆,今天台灣在這本書中又一次被帶入西方歷史的眼光之中。在我們較為熟悉的漢字的紀錄裡,台灣是清帝國主權宣示、統治權鞏固的過程,而在西班牙人的眼裡,台灣則是說明他們當年國力消退的一個例子,一個斷面。

但是文字歷史之外的那個世界中,當時的土著也就是我們的先人,他們的智慧卻也透過這些紀錄的斷簡殘篇中留下。本書中描述西班牙教士對雞籠土著的正面影響,對比荷蘭人強勢態度的粗暴對待時,曾舉有一例,說明Turoboan採金地區在荷蘭人與之積極建立友善關係之後的回應,書中描述:「村莊首領帕生對俄得滿和什德作出清楚坦承的答覆:『我,以及我的頭人夥伴們,無法忍受荷蘭人在我們的村落裡居住更長的時間,因為我們已經很清楚,你們的目的是要找尋金礦所在。這是你們唯一在乎的事,而且,一旦找到了金礦,你們就會來攻打我們、驅走我們、毀滅我們。我們不再對你們公司納貢。如果你們要以武力相逼,我們將會以同樣的方式回應......。此外,若你們以友善的態度來此貿易,我們可以接受,但不得再有其他的目的。』......這當中最令荷蘭人感到驚異的,並不是土著拒絕了他們(這種事情可能早就已經發生過了),也不是土著竟以平靜、文明的方式表達想法(這可能也早就發生過),而是這兩名士兵陳述這件事的那種慌亂。他們在感覺到『心思被洞察』之後,不僅啞口無言,或許也是破天荒頭一次承認土著所具有的道德力量和政治見解。」(本書P166)

顯然,看似天真的土著,所擁有的判斷力與認識,要比當時所接觸的外人的想像要深刻得多。