145期-北關嘉慶古礮管與清代宜蘭軍事史6-5

輔仁大學歷史學系副教授 / 許毓良

十九世蘭廳設置後的駐軍—綠營‧北關‧古礮

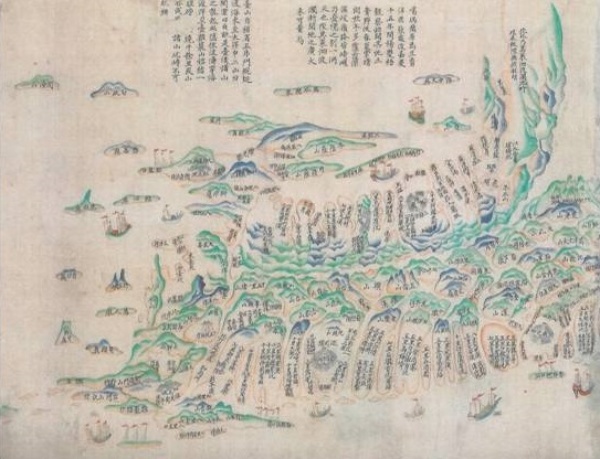

噶瑪蘭營是駐防蘭地唯一的綠營,它的成立與淡水營有密切關係,甚至於指揮權一度還歸擴軍後的艋舺營游擊(道光四年/1824改制成參將)負責,故有必要把淡水營沿革做一了解。康熙五十八年(1719)在滬尾地方(新北市淡水區)設立北路淡水營(上淡水營),調派守備一名、士卒五百名防守。該營署設在淡水,雞籠汛常駐把總一員、分撥士兵百名,可以說是彰化以北,二個軍事重鎮。雍正十一年(1733)清廷擴編北路營成為北路協,北路協副將駐紮彰化縣城,北路協右營守備駐紮淡水廳城,統轄約七百名士卒。由於兵力擴充,今天桃竹苗海岸線為北路協右營管區,佈防大甲汛(臺中市大甲區)、後壠汛(苗栗縣後龍鎮)、中港汛(苗栗縣竹南鎮)、竹塹汛(新竹市)、南嵌汛(桃園市蘆竹區)。南嵌以北即是淡水營防區。

雍正五年(1727)淡水營署從原駐地,移往淡水河南岸的八里坌(新北市八里區),統轄將領也從守備升格為都司。往後約三十年時間,八里坌取代淡水成為臺灣北部軍事重鎮。直到乾隆二十四年(1759)淡水營都司吳順,再把營署從八里坌遷往艋舺(臺北市萬華區),臺北盆地內始成為綠營駐防的重心。林爽文事件發生時北部不是主戰場,因此善後營制變化不大。嘉慶十年(1805)大海盜蔡牽從淡水上岸,一路勢如破竹搶掠至新莊。清廷受此刺激遂重新整頓防務,三年後成立「艋舺營」改由游擊統率,增兵至一千五百名;並且一半是陸路駐防艋舺,一半是水師駐防淡水。該營汛塘亦重新規劃,從楊梅壢汛(桃園市楊梅區)、桃仔園汛(桃園市桃園區),一路往東北角佈防,最後延伸至燦光寮汛(新北市雙溪區)、三貂港汛(新北市貢寮區澳底)。[1]

1.噶瑪蘭營的佈防

上文已經提過,為搜捕林爽文餘部,乾隆五十三年初綠營士兵已經進入蘭地。嘉慶十三年(1808)艋舺營成立後,汛塘分佈最遠已達東北角,相當接近蘭陽平原。此時艋舺營對於結首在蘭地的活動,多少會有訊息的掌握。第二章已經討論十八世紀臺灣西部綠營運作,發現到防禦工事設立的項目,如汛塘、營障、營盤、煙墩、望樓、礮臺、城垣、功亭、礮架、隘口、甕城、望寮、軍寨、關隘,在噶瑪蘭營設立後並未全部出現。像是望樓、功亭、礮架、甕城、望寮、軍寨,史料中皆未發現。其餘工事設立的先後順序,也與山前大不相同,需要仔細討論。

首先是城垣。噶瑪蘭收入清版圖雖是嘉慶十五年(1810),但是通判抵任與綠營進駐卻是二年以後,期間就是委辦知府楊廷理在五圍進行城工。楊廷理可以說是乾嘉時期,最了解臺灣事務的官員。林爽文事件發生後,福建調派大軍來臺平亂,戰事陷入膠著,高宗已經懷疑各級將領畏葸懼戰,遂密令閩浙總督李侍堯暗自查察。李氏把這項重任交給時任臺灣海防同知楊廷理,旋得到福建水師、陸路提督,以及臺灣鎮、汀州鎮、閩安協各將平亂觀望,只有固守、沒有進攻的準確訊息。[2]

乾隆五十二年七月欽差大臣常青奏報海防同知楊廷理帶領義勇,督率有方,應獎以花翎,同年九月擢署臺灣知府。[3]林案結束以後楊廷理親撰《東瀛紀事》,書中對於北部戰事,包括:淡水同知徐夢麟、閩安協副將徐鼎士、都司朱龍章、新莊巡檢王增錞、幕友壽同春剿撫事記錄甚詳。[4]可以確定他對於林案來龍去脈,以及善後復員都能悉心掌握。《噶瑪蘭廳志‧職官志》列傳稱他「負性剛斷、練達老成」。[5]「練達老成」用於噶瑪蘭廳草創相當適合,但是「負性剛斷」若沒有官場奧援,過程中恐怕會有困難。

噶瑪蘭廳的城工,都是由楊廷理主持負責。初步規劃廳城長六百五十丈(一丈為345公分/2242.5公尺),南北相距一百八十丈(621公尺),東西距離也差不多。垣高六尺(一尺為34.5公分/207公分),共有東西南北四門,尚有城樓各一座,皆為嘉慶二十四年(1819)通判高大鏞所建,道光十年(1830)署通判薩廉重修。城外壕溝深七尺(241.5公分),寬一丈五尺(517.5公分)。

十九世紀噶瑪蘭廳城與其他臺灣城池比較,最大的特點是近乎圓形,可以跟它相比的是大甲城與埔里城。當時城圍最長者,應為周遭二十五里(約12.5公里),呈現不規則形狀的臺灣(南)府城。其次是臺北府城十五里(約7.5公里)。同時期中國縣(廳)城周長不會超過5里(2.5公里),可是臺灣各廳縣城往往不止。如雲林縣城(南投縣竹山鎮)就有7.2里,鳳山舊城也有6.8里,恆春縣城與彰化縣城也有5里多,淡水廳城與嘉義縣城也有4.5里多。[6]噶瑪蘭廳城周遭不到5里,算是與中國縣(廳)城周長特徵相符。再者,筆者算出蘭城城垣高度僅207公分,感覺上是「矮了點」(安平古堡城高8.97公尺,參閱註56)。然而它有清代臺灣城池中第一條環城護城河,加上濠深241.5公分、寬度517.5公分,已是一個堅強的防禦工事。

地方志提到蘭廳築土城、舂木基、挑濬濠河、栽插竹木,係漳、泉、粵三籍結首分段輸工。整體城工分做五段,漳籍得其三,泉、粵各得其一。四座城門吊橋則由城中舖戶攤輸辦理,均不算在四座城樓經費報銷。這是因為初入版圖,眾人急公踴躍,不必透過獎賞勸導就能招徠。其實當中頗有內情,楊廷理親撰〈議開臺灣後山噶瑪蘭節略〉透露出端倪。原來廳城建造時,何繪(何檜)等人(六總理),知道楊廷理無法以利益引誘,故藉口幫忙修建城池、文武衙門、兵房等。具體作法先由朝廷撥款二萬兩,以三年為期,何繪等一邊從事城工,一邊均攤還款。楊廷理暗知這些人等,表面上「急公好義」,實際上想與官府打好關係,再循山前土地管理模式充當業戶。若是如此,任憑他們聽報升科,以後又是隱田處處,每年正供歲收無幾。蘭廳文武官員養廉銀、兵餉、役食,還要向臺灣府額外請領,大大浪費公帑。楊廷理自云「認真招忌、不遺餘力招怨」,怨忌日集,蜚語可畏,爾後恐無人為他辯駁,故留下這篇文章。[7]

事實上以結首立場,興建城池與成本都是小事,因為在蘭地拓墾過程,他們已經很有經驗。就算是謀充業戶不成,對日後官民關係經營也有其必要,城工的起步算是很好的開始。然方志內容果真有暗損楊廷理的地方。肇因於城垣修築時,楊氏主張栽種九芎樹環城。九芎耐旱耐瘠木質堅硬是很好薪炭材料,這種落葉大喬木最高可達20公尺。平滑的樹幹每年都會脫皮,而且表皮會有蠟的分泌物,連善於爬樹的猴子都會滑下來亦稱「猴滑樹」。[8]不料楊廷理栽種的九芎樹,存活樹種僅十分之三。等到新任通判翟淦抵任,詢問結首原因,得到答案是栽種九芎樹過大,移植後都不能生根,須等到十餘年後才可以茂盛。這段時間每株九芎樹留下的間隔過大,不要說人可以穿越,連車馬也可以穿越,喪失藩籬的效果。於是翟淦參考其他廳縣城池,加種莿竹,二、三年內竹林環密,天然屏障已成,炮火皆不能入。嘉慶十八年春(1813)翟淦再諭令各結首在城基上遍插莿竹數週,並在旁栽種小九芎木補缺,使得竹圍與九芎藩籬更形鞏固。[9]到了十九世紀末原本土城的噶蘭廳治改建為磚石城垣,先前研究認為正確年代不可考,不過現存有同治七年(1868)通判丁承禧重修城牆所鐫之石額,或許就是那時改建也說不定。[10]

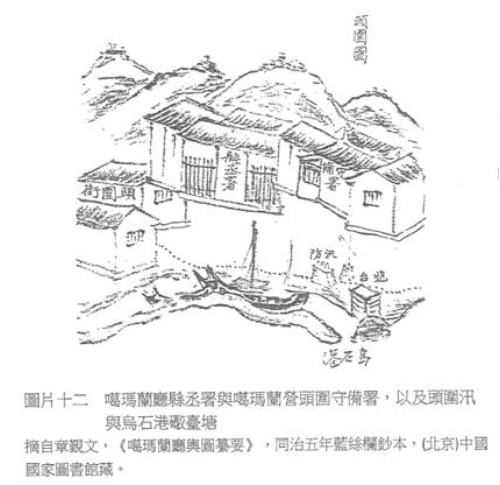

其次是營盤。噶瑪蘭營沒有營障,蓋因於帶兵將領位階不及四品,但有營署。蘭營初設以守備帶兵,守備署格局如衙門(宜蘭市南門里)。之後蘭營擴軍,新設都司沿用守備署,成為都司署。原本守備遷往頭圍(頭圍鎮武營里),使用千總房舍充當守備署,辦公處所有如「民房」。《噶瑪蘭志略‧公署志》記載,嘉慶十八年(1813)守備黃廷耀在廳治西興建,亦有火藥局、軍器局在大堂旁,收貯軍火甲械。嘉慶二十四年(1819)署守備王德鳳又興建演武廳,位於廳治南,並非與都司署緊挨。內有牌坊、將臺、旗桿、箭道亭(練習射箭場所旁的涼亭)、矮圍牆。守備署在頭圍,舊為千總署,嘉慶十八年(1837)千總翁得魁興建,有正署三間,左為廚房,右為廂房(圖片十二)。另有二處支放兵米的地方,一是在頭圍營盤之右、頭圍縣丞署旁邊,總共有三座、十五間倉厫,支放頭圍、北關、嶐嶐等汛兵米。另一是在廳治西,倉王廟前東西兩房,支放存城、加禮遠、溪州、蘇澳等汛兵米。[11]

對於蘭營佈防的梗概,以嘉慶十六年(1811)閩浙總督汪志伊(1743-1818),以及福建巡撫張師誠(1762-1830)〈雙銜會奏稿〉最為重要。內容提到噶瑪蘭與艋舺相近,根據臺灣鎮總兵官武嶐阿(?-1831)、臺灣道汪楠(1755-1820)、臺灣知府楊廷理詳議,欲在該處設立守備一員、把總二員、外委二員、額外三員、戰兵255名、守兵140名,全營總歸艋舺營游擊統轄。其守備與噶瑪蘭廳通判駐紮五圍廳治。該決策除了確定蘭營管帶軍官與人數外,最為關鍵是噶瑪蘭戰守兵丁395名,應從上府延平、建寧、邵武、汀州各營兵丁調派,以免與臺灣在地漳、泉之人各分氣類,巡防較為得利。[12]

何謂戰兵?守兵?綠營為募兵制,除了臺灣綠營是透過班兵三年輪調外,大陸各省綠營都在原駐地招募新兵。即便是這支部隊開拔到他省作戰,造成死傷都不能在當地就近招募,必須回到原駐地招募才可以。為了彌補戰力空窗,遂有「餘丁制」運作。餘丁既是見習兵也是跟役,平時擔任雜務和運輸工作;年滿十六歲若營伍有空缺,就可以補兵入伍。[13]餘丁補兵按照士兵的等級,先從守兵開始,如果戰力精進再擢為戰兵,如果學會騎射就有機會升為馬兵。[14]不過筆者認為守兵與戰兵還是有任務之別,因為二者都必須分配到各汛塘防守,只是守兵被調到府縣廳城外的汛地,戰兵是在城內「存城汛」防守。一旦戰事發生,守兵堅守各汛等待援軍,戰兵就從存城汛出發馳援。

至於上府兵來臺戍防,從噶瑪蘭營開始寫下新頁。福建的上府總共有七個地方—福寧、建寧、福州、邵武、延平、汀州、永春。十八世紀班兵來臺大多是從泉州、漳州抽調,少部分從福州、興化支援。林爽文事件發生後,清廷已經注意到班兵內部漳泉充斥,來臺後呼朋引伴沆瀣一氣,械鬥發生也引以奧援,嚴重威脅統治的穩定。於是乾嘉之際班兵來臺,除了漳泉也加入建寧、邵武、延平士兵。於是臺灣綠營內部籍貫混雜,無非讓漳泉的影響降至最低。[15]噶瑪蘭營組成卻不一樣,它是清一色由上府兵組成,內部完全沒有漳泉為一大特色,但也引發意想不到的結果。

上府七個地方比較起來,福州、福寧之兵個性溫和習於聽命。延平、建寧、邵武、汀州大多數士兵都會官話。可是論及戰力,他們完全比不上漳泉士兵勇猛。上文提到漳泉士兵之弊,因為方言相通,難免有漳人黨漳,泉人黨泉的毛病。更有方言相通,使得漳泉士兵在操練閒暇時,竟也做起生意。有些人資本雄厚,甚至開起當舖,或是經營錢莊放高利貸。這些雖都是違法的事情,但是獲利好幾倍,吸引很多人加入。一旦發生民變動亂,營伍中勇敢善戰的士兵力拼到底,然這些經商怯懦之輩,都把軍服號掛脫掉,混入敵陣趁機開溜。

上府兵現在已抵臺戍防,同鄉絕少、言語不通,做生意並不容易,只能領軍餉與口糧度日。雖然從事不法的人數變少,但戰力比不上漳泉是事實。因為平日體能沒有訓練,以至於負載無力,奔走不前,遭遇敵人膽小如鼠。他們只要開口說話,就被識破是上府兵,人等揶揄為「老將」。最後臨陣死傷最慘重者,往往都是他們。因此當時臺灣綠營班兵駐防,出現一個奇特景象。即是漳泉二府戍兵處「趨利來趨利去」,下府兵駐防的地方是「窮兵來窮兵去」(這或許是姚營提到蘭地民貧的意思,註141)。故上府兵大多不喜來臺駐防,營伍中冒名頂替的情況很嚴重,這是當官為政者必須留心的事。[16]

道光三年(1823)噶瑪蘭發生林泳春事件,曝露出蘭地兵少無法應付危機的窘境。 亂平後對於噶瑪蘭營有擴軍的構想,主事者是升任臺灣道不久的方傳穟(1775-?)。林案發生時,方氏擔任臺灣知府,故蘭地善後就由他負責。方傳穟親撰〈請蘭營改制文〉,內文中有二大重點,一是增兵來自臺灣綠營哪些單位?二是增兵前後的上府兵來自福建哪些營伍?

未增兵前噶瑪蘭營總共395名士兵,來自上府延平協左營外委一員、兵42名。延平協右營外委一員、兵42名。建寧鎮中營兵42名、建寧鎮左營兵41名、建寧鎮右營兵41名。汀州鎮中營兵35名、汀州鎮左營兵33名、汀州鎮右營額外一員、兵37名。邵武協左營額外一員、兵41名。邵武協右營額外一員、兵41名。

增兵之後,方傳穟建議調派山前弁兵支援,包括:臺灣城守營左軍,駐守岡山汛(高雄市阿蓮區崗山里)士兵40名,以及城守營右軍,駐守大武壠汛(臺南市玉井區玉田里)士兵30名。加上北路協左營嘉義存城汛士兵80名,斗六門汛士兵40名,鹽水港汛士兵20名、西螺汛士兵20名。再從艋舺營陸路調派士兵100名,就有戰兵200名、守兵100名,總共300名支援蘭地。所以增兵後,總兵力是都司一員、守備一員、千總二員、把總二員、外委四員、額外三員,戰守兵695名。

表面上看好像是從臺灣西部平原徵調,但實際上是從各單位精挑細選,大多要「上府兵」才能調往蘭地。包括:福寧鎮右營兵33名、海壇鎮右營兵7名、建寧鎮中營兵14名、建寧鎮左營兵10名、建寧鎮右營兵6名。福寧鎮中營兵30名、連江營兵62名、長福營右軍兵50名、羅源營兵35名、長福營左軍兵10名、延平協左營兵13名、興化協左營兵15名、興化協右營兵15名。[17]

另一方面軍餉定期發放,也是維持士氣重要方法。以整個清帝國來說,福建綠營每年需要兵餉135萬,排名僅次陜西、甘肅,位居全國第三。[18]雍正時期臺灣綠營每年兵餉共25萬兩,佔閩省比例中的18%。[19]班兵們想要領餉必需到福建布政司藩庫解運。從十九世紀末《戶部則例》規定來看,每年十一月內就要覈明次年應抵、應領銀數造冊,然後遴選人員勒限十二月內到省。藩司確定軍餉數目開印後,發文差員限二月初旬運至廈門,其接餉船隻亦限正月底、二月初到廈門,三月返回臺灣。如有延後,查明何員遲延,照例嚴行叅處。[20]不過噶瑪蘭營的軍餉發放相當特別,它金額數目不與臺灣綠營各單位合計,而是獨立劃分開來。因為噶瑪蘭營的軍官與士兵,領餉不需從福建藩庫解餉,它由噶瑪蘭廳額徵餘租(正供與官莊)項下給餉。[21]這也說明道光十年(1830)《福建政事錄》內容,提到福建省臺澎各營官兵馬匹俸餉(草)乾(養)廉年額應支銀216,000兩,如遇閏年加給銀15,000兩。噶瑪蘭營與之相比,舊額戰守兵400名(其實是395名),俸薪餉乾9,130餘兩。這數目連臺澎各營百分之五都不到,就算是擴軍新額戰守兵300名,另加俸薪餉乾6,910餘兩,每年總共需銀17,540餘兩,也是百分之九都不到。[22]只有遇到閏年再加給銀949兩,總數達18,489兩稍多。[23]

每年蘭營軍餉若再分細項,收入與開支也值得討論。

如噶瑪蘭營都司一員,歲支俸薪銀141兩3錢,養廉銀260兩,草乾銀(養馬銀)48兩。

守備一員,歲支俸薪銀90兩7錢,養廉銀200兩,草乾銀48兩。

千總一員,歲支俸薪銀40兩,養廉銀120兩,草乾銀24兩。

把總一員,歲支俸薪銀36兩,養廉銀90兩,草乾銀24兩。

外委一員,歲支俸薪銀18兩,養廉銀18兩,米三石六斗。

額外一員,歲支俸薪銀18兩,米三斗。

戰兵每名每月支餉銀1兩5錢,米三斗。守兵每名每月支餉銀1兩,米三斗。

臺灣綠營士兵月給軍餉外,清廷也加恩酌給他們的眷屬米穀,稱為眷米或眷榖。當時蘭營分到的是「眷榖」,每名士兵年支穀二石四斗,年共支穀1,675.2石。道光五年(1825)議准本色改成折色,所以每石折銀六錢,共折銀1,010兩9錢6分。此外蘭營士兵戰技考校有好的表現,也會加餉做為鼓勵。如果全營加餉,每兵月加四錢,每年花費銀3,302兩4錢。另有盤費、車價、紅白賞銀每年約銀10兩。有意思的是蘭營士兵也有醫藥費,它們從隆恩莊供給。地畝差不多三百甲,分布在東勢珍珠里簡(冬山鄉珍珠村)、奇武荖(冬山鄉三奇村)、馬賽(蘇澳鎮永榮里)。地權屬於化番(加留餘埔),但交付漳泉開墾,其中每甲抽營榖二石,歷年造冊上報仍不敷使用。[24]

其三是汛塘(煙墩)。嘉慶十七年(1812)綠營進駐後看到蘭陽平原是一個什麼景象?「三步一結、五步一城(圍)」也不為過。到處都是土堡、石堡或木柵莿竹城。因此噶瑪蘭營採取的作法與山前大不相同,而是集結重兵於頭圍與五圍,多設汛、少設塘以免兵力分散(參閱表一、表二)。

道光四年(1824)臺灣道方傳穟增兵改制,對於噶瑪蘭營日後的發展已經定型。上文提到蘭營人數最大的汛地,即是「存城汛」。它包括:都司一員、存城千總一員、外委二員、額外二員、戰守兵360名。「存城千總」即是固守廳城的軍官,若蘭地發生動亂,都司率領戰兵出城,此時就留「存城千總」統領士兵固守城池。

外委二員,日後運作是「協防城汛」外委二員,故外委不會跟隨都司出城平亂,而是與存城千總固守廳城。額外二員,日後運作是「貼防」額外二員。前文已經討論,貼防是其他汛地軍官不足,可以從這二名額外調去支援。因此有可能蘭地發生動亂,都司率領一名額外與所有戰兵出城平亂。留下一名存城千總、二名協防城汛外委,以及一名貼防額外,剛好每一員都能把守一個城門與士兵一起守城。

第二個戰略要地是頭圍,派駐守備一員、外委一員、戰守兵100名。守備署位於頭城老街(頭城鎮城東里),以及烏石港(港口里)之間。頭圍守備統率戰守兵75名,駐紮頭圍汛;外委亦隨防頭圍汛,但跟隨守備移動保持警戒。另有守兵15名,駐紮烏石港礮臺塘。值得注意守備還兼轄三圍汛(礁溪鄉),駐守汛兵10名。

第三個戰略要地是北關,實為入蘭鎖鑰。此處設立北關汛,駐紮分防外委一員,管帶汛兵40名,兼轄硬(梗)枋塘。然所有的史料都沒有記載,硬枋塘到底分配多少兵額。

第四個戰略要地是嶐嶐嶺,此處為淡蘭二廳交界,接連三貂大嶺,俯瞰雞籠、泖鼻,茂林峻嶺,匪民逃匿藏汙納垢之地。嘉慶十八年築有石堡一座,駐紮輪防千總一員、戰守兵50名。這名「輪防千總」就與「存城千總」換防,很可能半年輪換一次。嶐嶐嶺汛配置煙墩、旗幟與兵房(圖片十三),兼轄大里簡(塘)、三貂(塘)。如同上述,所有的史料都沒有記載,這二處塘到底分配多少兵額。

第五個戰略要地是加禮遠港,它在東勢大溪(蘭陽溪)出海口。沿港皆番社,港口僅容小船出入。楊廷理原議建礮臺於此,但方傳穟認為大可不必。只要駐紮額外一員,管帶汛兵30名,稽查掛驗(武口)。

第六個戰略要地是溪州,它位於東勢適中之地。嘉慶十七年溪州汛駐紮輪防把總一員,兼轄羅東(塘),管帶汛兵40名,蘭營擴軍沒有增減。

第七個戰略要地是蘇澳,它位於東勢最南端,再過去即是番界。嘉慶十七年蘇澳汛駐紮把總一員,管帶汛兵50名。本汛與溪州汛相同,蘭營擴軍亦無增減。不過溪州汛把總,每半年需要與蘇澳汛輪調。[25]

日後噶瑪蘭營駐防各汛塘,按照任務需求有些微調整。道光後期繪製的《道光臺灣輿圖》(又名道光中葉臺灣軍備圖),顯示出與道光初期的差異。例如:噶瑪蘭廳存城汛,駐紮都司一、千總一、外委一、額外二、兵360名,比起舊制少了一員外委。另外三圍汛變成「三圍塘」,這非地圖繪製錯誤,因為內有文字稱「頭圍汛至三圍塘二十里」,以及「三圍塘」兵10名,至蘭城十里。[26]

同治五年(1866)《臺灣府輿圖纂要》應該是臺灣建省以前,最後一次記載噶瑪蘭營的史料。內容與道光時期比較起來,只有增加額外一名而已。編制為千總二員、把總二員、外委四員、額外四員、步(戰)兵455名、守兵240名。可是三圍汛消失,取代的是「三鬮汛」(員山鄉),駐紮輪防外委員一員、汛兵10名。烏石港兵力有縮減,變成「烏石港汛」駐紮外委一員、汛兵10名。[27]不過這已是噶瑪蘭營最後一瞥,因為二年以後有所謂「裁兵加餉」政策。這是閩浙總督左宗棠(1812-1885)做出的決定,他以臺灣綠營老弱疲態為由,下令總額一萬四千餘人,裁減至七千多人。僅存者都是官方眼中戰力尚可的士兵,均給予加餉提高士氣。當時馬兵從2兩增至2.7兩,戰兵從1.5兩增至2.55兩,守兵從1兩增至2.4兩。[28]噶瑪蘭營的人數可能裁減一半,變成350名左右,差不多又降回嘉慶十七年(1812)的編制,也算是一頁滄桑。

同治、光緒時期戍防臺灣的軍隊,已經從綠營轉變成防軍(湘、淮軍與練軍)。檢討十九世紀初、中期噶瑪蘭營的駐防,可以很清楚發現主力都是分佈在蘭陽溪以北(西勢)。特別是加禮遠港—廳城—三圍(礁溪)—頭圍(烏石港)—北關—梗枋—嶐嶐嶺。這有二個層面的意義,一是固守水陸交通路線,等待山前援軍。另一就是撤退路線也規劃好,可以棄城而走。至於溪州汛與蘇澳汛是孤軍防守,若整個蘭陽平原發生動亂,西勢援軍很難支援他們。只能任由溪州、蘇澳汛90名兵力,彼此互相支援;這也是二汛把總需要輪調,熟悉汛防原因。最重要的是十八世紀山前各營的安排,指揮架構是營—大汛—小汛—塘。但是十九世紀在噶瑪蘭的情況,遂變成營—大汛—小汛與塘(頭圍汛),或者營—小汛—塘(北關汛、嶐嶐嶺汛)。更甚者是孤注一地,無所謂塘的拱衛,如加禮遠汛、溪州汛、蘇澳汛。這也使得千總以下各弁,對於輪防、貼防、分防、隨防要比山前各營更加確實,如此確保每一位軍官可以熟悉環境,面對多寡不等的土堡、石堡、木柵莿竹城,才有能力應付各場戰鬥。

其四是礮臺與海防。嘉慶十五年五月二十九日(1810.6.30)上諭檢查蘭地戶口,漳人四萬二千五百餘丁、泉人二百五十餘丁、粵人一百四十餘丁。二年後噶瑪蘭營進駐總人數不過395名,即便道光四年(1824)增兵至695名,兵力與丁數差距仍大。加上面對結首防禦工事眾多情況下,火礮成為噶瑪蘭營克敵的唯一優勢。按照《噶瑪蘭志略‧兵志制》記載,蘭營總共礮位十二座,包括:廳城東、西、南、北城門各一座,烏石港礮臺、頭圍汛、三圍汛、北關汛、嶐嶐嶺汛、溪州汛、蘇澳汛、加禮遠汛各一座。[29]

烏石港礮臺是所有礮位據點,唯一有文字史料也有圖像史料的描述。《噶瑪蘭志略‧海防志》記載:「烏石港中礮臺一座,直二丈六尺,橫四丈八尺,高四尺,厚三尺,兩旁圍牆二排,長一百三十六丈八尺。嘉慶二十年四月(1815.5)通判翟淦奉文建礮臺一座,塘兵15名、兵房三間。」[30]礮臺建築體經過換算(一丈為345公分,一尺為34.5公分),長(直)8.97公尺、寬(橫)16.56公尺、高1.38公尺,牆體厚達103.5公分。礮臺兩側還有牆面拱衛,牆體總長度471.96公尺。

烏石港礮臺數據換算,還可以對照圖像史料。一是同治五年《噶瑪蘭廳輿圖纂要》,另一也是同治五年《臺灣府輿圖纂要》。前者繪出烏石港礮臺形狀肖似「長方體」高塔狀,很像今鳳山新城「平成礮臺」樣貌(圖片十二)[31],後者繪出烏石港礮臺形狀肖似「寬面體」圓弧狀,很像今鳳山新城「訓風礮臺」樣貌(圖片十四)。[32]

平成礮臺與訓風礮臺都是興建在道光十六年(1838),如此的建築工法可能與嘉慶二十年(1815)烏石港礮臺相仿。1990年代中期建築學者李乾朗最早對這二處礮臺進行研究。當時對於平成礮臺探測,平面呈長方形,內側有階梯直上,壁體為老古石所砌,並略向內傾斜,使較穩固。女牆為磚所砌,外粉刷白灰泥。對於訓風礮臺探測,平面呈圓弧形,主要構造為老古石與卵石。[33]

2010年以後因為古蹟修復所需,對於這二座礮臺體積測量有準確的數據。平成礮臺呈西北、東南向為長矩形。主體底部長10.3公尺、寬12公尺,礮臺頂距離踏道地面高約3.6公尺,中為填土實心構造體,踏道寬1.4公尺,經由踏道可以登上礮臺頂部(圖片十五、十六)。訓風礮臺現有弧形平面,呈東北、西南走向。現有平面格局包含礮臺主體與踏道兩部分。踏道入口位於西南端,底部寬約4.5公尺,東北端的短邊牆體底部寬約4.75公尺。南北兩側的長向牆體並非相互平行。南側底部長20.6公尺,北側底部長16.14公尺,礮臺高度2.3公尺,整體為一內部填土實心構造體(圖片十七、十八)。[34]經過整理烏石港礮臺,在寬度上與訓風礮臺相似(16.56公尺 vs. 16.14公尺),可是高度卻比訓風礮臺還低(1.38公尺 vs. 2.3公尺)。至於長度比平成礮臺稍短(8.97公尺 vs. 10.3公尺)。最特別的是烏石港礮臺左右,還有總長471.96公尺牆面形成「掩體」,就是防止海盜偷襲登陸之用。事實上礮臺旁邊再修築長牆的案例不多,烏石港砲臺是臺灣綠營所有礮臺最早有此設計。山前的港口礮臺,要到道光二十年(1840)鴉片戰爭爆發,臨時趕工礮墩才修築「礮牆」,代表性工事是安平大港(臺南市安平區)礮墩綿亙百餘丈。[35]

烏石港的港口形勢與海象方面,該港沙汕外係大洋深水。由於蘭地濱臨太平洋,與西部平原各港風向迥異、潮汐反信。特別是臺灣東北角海岸,北來有雞籠、泖鼻之險,南去萬水朝宗(黑潮)、落漈(東沙群島)。每有船隻入蘭,必須沿海岸而行,否則東風一扇,船隻便有翻覆的危險。又如內地商船須候南風順渡,及至雞籠,又須候北風方可抵蘭。故創始章程謂海象天候難以捉摸,不需添設水師哨船。

嘉慶十六年(1811)福建督撫〈雙銜會奏稿〉提到,蘭營不設置水師哨船還有烏石港港道狹小緣故。可是這些危險海域,阻擋不了海盜的侵擾。每年南風盛發之時,閩粵白底艍船、烏艚海盜就會游奕至此。[36]當時作法是責成艋舺營水師守備,於每年春、夏二季巡哨之便,駕坐本營波字號哨船,赴烏石港外洋常川巡哨,遇匪兜擒。為了防止海盜從東北角海岸線上岸,也計畫在淡水廳三貂港口設立礮臺汛,並在燦光寮(新北市雙溪區牡丹里)、三瓜仔(瑞芳區爪峰里)、暖暖(基隆市暖暖區)等處添設巡防,俾與噶瑪蘭聲勢聯絡。[37]

噶瑪蘭廳設立時烏石港還不是「正口」,所以班兵入蘭戍防,都必須從福建泉州蚶江對渡彰化鹿港,再前往蘭地。可是十九世紀初鹿港開始淤積,鹿港商人要求北部正口—八里坌,也需要加入配運行列,減輕鹿港船商的負擔。道光四年(1824)臺灣道方傳穟先與鹿港同知鄧傳安(1764-?)、署淡水廳同知龐周商議,確定鹿港配運有苦樂不均情況。於是方傳穟與臺灣鎮總兵官觀喜,向上回報閩浙總督趙慎畛(1762-1826),經朝廷同意後可以使用八里坌正口配運班兵。於是噶瑪蘭營、艋舺營、滬尾水師營、北路協右營當中上府兵2,238名,由艋舺營參將點驗後,從八里坌配運前往五虎門。這四營當中的下府兵(漳、泉、興化、龍巖),以及北路協的下府兵,仍由鹿港配運。[38]

當時烏石港雖不是正口,但每年三月下旬至八、九月,常有福建興化、惠安漁船遭風到口。其船樑頭(船艙最寬的木頭)不過四尺(138公分)與三尺五、六寸,裝貨二百餘石,前來寄椗。由於這種船實在太小,筆者認為噶瑪蘭營士兵從八里坌配運上岸,應該不是再搭乘船隻途經雞籠前往烏石港。這群班兵應該走陸路,進入臺北盆地接受艋舺營參將點驗,再翻山越嶺進入噶瑪蘭。道光六年(1826)閩浙總督孫爾準(1772-1832)奏准加開烏石港為正口,鑒於該港港道難行,不能仿照鹿港等正口配運官穀,所以免行配運。[39]

何謂配運?即是清代來往臺閩船隻,必須無償義務性搭載官方受託人貨,包括:班兵、米穀、公文、人犯、馬匹、棺骸、餉銀、官員。[40]現在烏石港不必配運,即可以免掉這些麻煩。然而跟以往相比,開不開正口又有何差別?最重要是設官招商,疏通土產米穀,對於地方經濟大有幫助。當時烏石港仿照澎湖設立尖艚商船之例,由興化、泉州等處額編小船三十隻赴蘭貿易。其船准由福州五虎門與蚶江正口聽員掛驗,蓋用口戳,在地設立行保保結,仍將舵水人數、貨物填註單內。抵達噶瑪蘭烏石港由廳查驗相符,始准入口貿易,蘭地亦設行戶認保。反棹時仍將米貨填單,歸原處掛驗入口。簡言之,噶瑪蘭商人可以直接與福建商人交易,不需要透過鹿耳門、鹿港、八里坌、五條港(雲林縣臺西鄉)正口行商仲介,避免過程中被層層剝削喪失利潤。[41]

何謂掛驗?就是稽查,不過內容繁多,項目有保結真偽、給照真偽、蓋戳真偽與限定船行時間。這些真偽都必須透過印花與印簿進行查驗。只要船隻靠岸,員弁立刻上船稽查,確定沒有不法,再將印花填明實貼該船執照內,騎縫蓋上汛口專用戳記。十八世紀西部海岸線歷經百年,已經發展出一套「文武口」模式。文口,就是文官在正口與其他港口所做的稽查。所謂文官包括:海防同知、淡水廳同知、澎湖廳通判、各縣丞、各巡檢與典史。武口,就是綠營在正口與其他港口所做的稽查。所謂綠營包括:沿海大小不等汛塘的千總、把總、外委與士兵。文口稽查船籍與移民的戶籍。武口稽查船員名單與運載的貨品。[42]文武口制度移植到噶瑪蘭廳,並非只有在烏石港運作而已。道光九年(1329)烏石港文武口掛驗,文口負責官員是頭圍縣丞,武口是頭圍汛外委。

第二處是加禮遠港稽查,屬於武口系統。嘉慶十六年(1811)福建督撫〈雙銜會奏稿〉還稱該港沒有小船出入,羅東荒埔多年未墾,亦不需要添設汛塘。但是道光以後,該港介於烏石港與蘇澳水程之間,又位於蘭陽溪出海口,成為蘭中扼要門戶。加禮遠港形勢比烏石港優越,該港港底比烏石港深三尺(103.5公分),又無暗礁,三、四百石之貨船可直入沙岸。當時前往加禮遠港的船隻,必須先至烏石港文武口掛驗,確定無違法再駛往該處,入港後再接受加禮港汛額外稽查。[43]

2.臺灣歷史上第一個關隘—北關

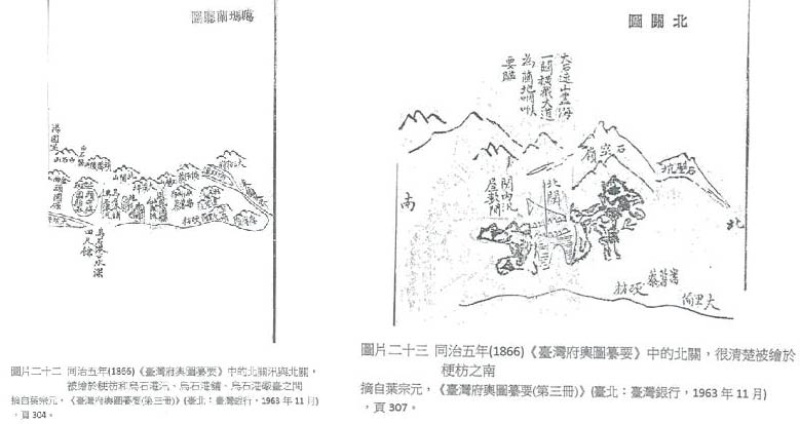

宜蘭軍事史對於臺灣軍事史若說有任何里程碑就是北關的設立,因為它是臺灣歷史上第一個關隘。嘉慶十六年(1811)福建督撫〈雙銜會奏稿〉已經提到,「頭圍五里之外有地名硬林,高山險峻,由山腳至海邊約二百步,大石鱗列、天生門戶,為噶瑪蘭全境咽喉要道。應就地興建北關一座,調派外委一員,帶兵30名駐紮防守,專司啟閉、盤詰奸宄,勿許溷跡潛入。」[44]硬林是梗枋嗎?奏稿雖然指出北關相當重要,但建築早已消失無蹤,甚至連遺址也蕩然無存,使得考證它的地點變得困難。主要是清代與日治史料互相矛盾,戰後田野調查耆老的指證也各不相同。臺灣學界第一位對北關進行研究是詹德隆。1990年代初詹氏考證《清仁宗實錄》錯誤記載北關興建於嘉慶十六(1811),正確年代是《噶瑪蘭廳志》寫明嘉慶二十四年(1819)。再者,詹氏糾謬出大溪舊名北關的說法,同時也發現到姚瑩〈臺北道里記〉提到北關在梗枋之南,這與今天蘭陽當地人士都認為北關位於梗枋之北相異。[45]最明顯的例子是行政院交通部觀光局所屬東北角暨宜蘭海岸國家風景區的「北關海潮公園」,豎立園區的解說牌說明北關關口築於此地山腰巨石間。

本文非翻案文章,而是整理清末所有文獻與地圖,幾乎都直指北關在梗枋之南,為何到了日治以後北關變成梗枋之北?試圖找出原因。筆者發現史料最早紀錄北關在梗枋之北,是為明治29年(1896)10月日本學者伊能嘉矩(1867-1925)宜蘭調查之旅。對於這趟實地調查,伊能投稿隔年第137期《東京人類學會雜誌》。這篇文章被編為〈第十九回臺灣通信〉,內容由已故登山作家兼古道歷史學者楊南郡(1931-2016)翻譯。伊能明確寫出10月9日他們一行從石城仔(頭城鎮石城里)出發、途經蕃薯寮(大里里)、大溪(大溪里)、金邦湖(橋枋湖/合興里),走向北關。伊能還看到北關的殘跡,並引用廳志的記載,很可惜只有外表舊觀可以憑弔。最關鍵是說「越過北關就到梗枋」,再從梗枋(更新里)走一日里(3.927公里)就到了頭圍街。[46]

伊能治學嚴謹,但這是他首次來到宜蘭,對於地名位置有可能不熟悉而寫錯嗎?筆者認為極有可能。筆者也想使用另一種史料與伊能對照,那就是基督長老教會宣教士馬偕博士(Rev. George Leslie Mackay, 1844-1901)留下的日記。光緒十一年(1885)臺灣建省前後,也就是1883至1888馬偕的宣教重心幾乎都放在蘭陽平原平埔族身上。不到十年時間,他在噶瑪蘭建立28所教會,施洗信徒達2,378名。[47]根據統計馬偕進入蘭地總共28次,當中只有一次是從石碇進入頭城,五次搭船,其餘22次都是走草嶺古道。照道理馬偕對於大里簡到頭圍的沿途應該非常熟悉。可是在他的日記中,只有提到北關教會宣教過程,沒有北關與梗枋先後順序的路途描述。[48]沒有北關的描述,或許就表示沒有北關汛弁兵留難這位「鬍鬚番」。因為最遲咸豐時期北關就隳壞無人過問。

伊能嘉矩的說法若對照清代方志的圖像,似乎也可以找到相對應的史料。道光十七年(1837)《噶瑪蘭志略‧噶瑪蘭圖》對於北關的繪製,就是建於「二座山」之間,地理形勢很像今天北關海潮公園樣貌(圖片十九)。道光十一年(1831)年纂修、咸豐二年(1852)刊行《噶瑪蘭廳志‧噶瑪蘭廳海防關隘全圖》,就把北關(汛)繪於梗枋之北(圖片二十)。然而同是《噶瑪蘭廳志‧封域志》文字敘述恰好相反,內容云:「沿海依山南行十里蕃薯寮,七里大溪,五里硬枋隘寮,裁而復設。四里北關,有外委兵房,即北關舖。」[49]現在要相信圖像?還是文字?或者有無第三幅地圖,同樣也是道光時期繪製,清楚地把北關繪於梗枋之南?現藏於法國國家圖書館,一幅據信是道光三至十五年(1823-1835)《臺灣山海全圖》,就把北關繪於梗枋之南,並且地圖說明文字還寫出「十里大里簡—七里大溪—五里硬枋—四里北關」(圖片二十一)。[50]對照廳志與山海圖文字,除了蕃薯寮與大里簡迥異,其餘敘述都是相同,北關在梗枋之南的可能性很高。

《臺灣山海全圖》並不是孤證,同治五年(1866)《臺灣府輿圖纂要‧噶瑪蘭廳圖》,以及同書的〈北關圖〉都把北關繪於梗枋之南。對於前者來說,北關汛、北關被繪於梗枋與烏石港汛、烏石港舖、(烏石港)炮台之間(圖片二十二)。對於後者來說,不但北關被繪於梗枋之南,還出現一個重要的山名—石空嶺。考石空嶺今日行政區屬於頭城鎮外澳里,它位於頭城鎮更新里梗枋之南。[51]〈北關圖〉把北關繪製於「二座山」之間,這與《噶瑪蘭志略‧噶瑪蘭圖》繪出的北關形勢相同。很可能在十九世紀初北關興建之時,石空嶺延伸至海邊的餘脈,有一處地方也與今天北關海潮公園地形相仿。所以〈北關圖〉才會留下「圖說」,稱為「大石連山盡海,一關橫截大道,為蘭地咽喉要隘。」(圖片二十三)。

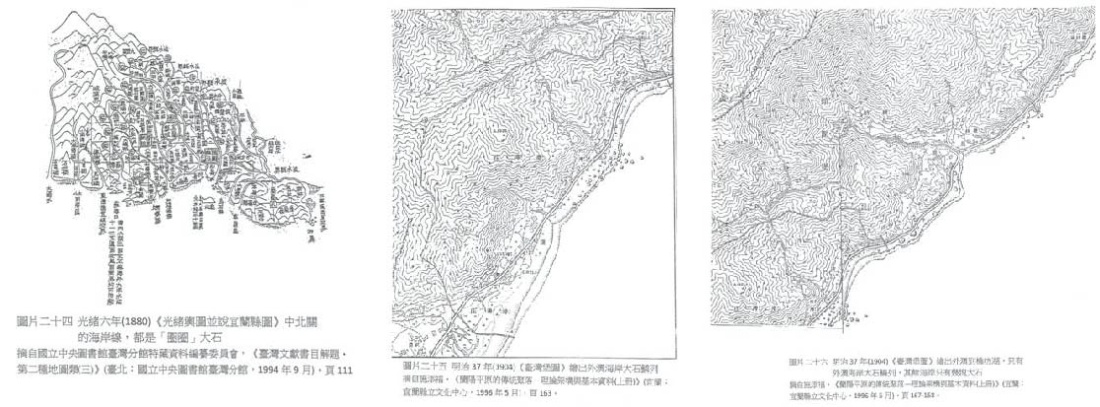

從地圖來看能找到北關與梗枋的相對位置只到同治時期,光緒時期的臺灣地圖,北關有被繪出,但梗枋沒有被繪出,故無法考證。由此可知只有《噶瑪蘭廳志‧噶瑪蘭廳海防關隘全圖》,把北關繪於梗枋以北,其餘道光《臺灣山海圖》、同治《臺灣府輿圖纂要‧噶瑪蘭廳圖》,都把北關繪於梗枋以南,而且位置可能在今日外澳里石空嶺下。至於文字敘述,特別里程描述,都是紀錄北關位於梗枋之南。此外文字的部分,還有一段對於海岸線的描述,非常重要不可不察。大抵從道光十七年(1837)《噶瑪蘭志略》開始,北關依山傍海的形勢,都會提到一段話「高山峻嶺,至海濱不過二百步,大石鱗列」。[52]「大石鱗列」的用語,筆墨雖已形容,卻很難體會。光緒六年(1880)《光緒輿圖並說宜蘭縣圖》就繪出十九世紀末宜蘭海岸線,從石城仔開始,海岸往南僅是「點點」小石一直延伸到大溪。可是北關附近的海岸線,就從「點點」小石,變成「圈圈」大石(圖片二十四)。這張清末的地圖,若再對照明治37年(1904)臺灣總督府臨時臺灣土地調查局繪製的《臺灣堡圖》就更清楚。圖片二十五顯示出外澳的海岸線果真的是「大石鱗列」,可是圖片二十六從外澳往北看,直到橋枋湖(金邦湖)為止,海岸線雖也有「幾塊大石」,但整體來說沒有「大石鱗列」的樣子。

戰後的臺灣史研究因戒嚴而沉寂許久,直到1960年代末期才在臺灣省文獻委員會委員林衡道帶領下,以「勝蹟採訪」為名展開古蹟相關的鄉土調查。1977年林衡道教授擔任省文獻會主任委員之前,總計有四次前往宜蘭—1966年10月、1968年1月、1969年9月,以及1974年6月針對頭城礁溪進行調查,可是這四次的成果都沒有提到北關。[53]現在可以找到林氏對於北關敘述,最早是在1977年《臺灣古蹟概覽》,書中云「北關,位於頭圍、梗枋、大溪之間,故址在今龜山(火)車站北方的一座小山上」。[54]林氏的說法等於同於伊能嘉矩,北關位於梗枋之北。1983年林氏在《鯤島探源》,提到「龜山站附近北方的海邊,以前叫做北關,這最富岩石之美,現在闢了一個北關公園,吸引許多遊客。」[55]於是北關的印象不僅在梗枋之北,又因為興建北關公園,遂把它與清代北關歷史做連結。

然同為1970年代,另有一位外省學者黎澤霖(筆名林黎),在其著作《蓬壺擷勝錄》卻有不同看法。內容稱「頭圍東北行3.7公里至外澳(火車)站,這裡是古代的北關舖,設有外委兵房,已作宜蘭北方屏障。(往北)再過龜山站,這裡古代的梗枋隘寮,也是軍事重鎮。」[56]由此看來戰後對於北關的討論,亦有認為北關在梗枋之南。綜合上述筆者提出看法,北關應該是在梗枋之南,位置在石空嶺傍海處。清代此處大石鱗列,再從《臺灣山海全圖》細查,北關北側還有一條溪流,即是今天的文壯溪(圖片二十一)。所以北關的相對位置,可能在今外澳火車站與文壯溪之間,屬於頭城鎮外澳里。至於戰後有耆老指證今天的北關海潮公園,是為清代北關舊址,極有可能把北關隘寮與北關關口弄混,或許伊能嘉矩也有相同的錯誤。

另一個重點是北關的外型,道光十七年《噶瑪蘭志略‧噶瑪蘭圖》最早把北關繪成「城門狀」(圖片十九)。咸豐二年(1852)刊行《噶瑪蘭廳志‧噶瑪蘭廳海防關隘全圖》也是繪成城門狀,而且外觀可以清楚看到有「磚砌」工法(圖片二十)。道光前、中期《臺灣山海全圖》,北關外型不但與前二者相仿,加上是彩繪地圖,北關被繪成「灰色」樣貌。不過在這幅圖中,灰色是關隘與城池「共同」顏色,例如:淡水廳城、彰化縣城(圖片二十一)。其實道光中後期還有一幅地圖,名為《道光臺灣輿圖》(又名道光中葉臺灣軍備圖),此圖把北關繪成「土黃色」。[57]土黃色在這幅地圖中,也是關隘與城池「共同」顏色,例如:嘉義縣城、臺灣府城。[58]「灰色」有可能是石城的顏色,「土黃色」有可能是土城的顏色,北關外表到底是哪一種顏色?

道光十七年《噶瑪蘭志略‧關隘志》最早出現北關建築形體的描述,內容云:

北關在廳治北四十里,高山峻嶺,至海濱不過二百步,大石鱗列,北通三貂,南

通烏石,為蘭地咽喉要道。嘉慶二十四年通判高大鏞奉文建關。凡橫直各十二丈,

高四尺,厚三尺。周圍四肩橫直共四十六丈八尺,圍牆地基長一百零八丈,橫八

尺,高四尺,厚三尺。城樓垛坎馬道俱備,內設兵房,派外委一員駐劄,專司盤

詰奸宄。[59]

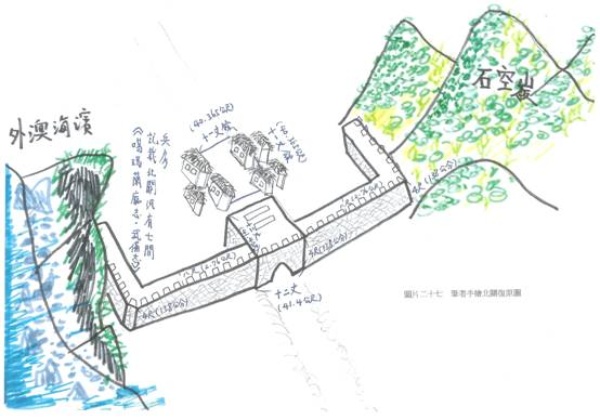

上述引文提到北關建築可以分成三個部分。第一是城門,長寬高為「凡橫直各十二丈,高四尺,厚三尺。」清制一尺(量地尺)約為34.5公分,一丈約為345公分。所以北關城門地基長寬為41.4公尺,高138公分,城牆厚103公分。值得注意是城門長度41.4公尺,穿越城門門洞有如一個小隧道。不過筆者認為並非整段加蓋而是半露天,這樣陽光才能這照射進來,不至於讓門洞有幽暗之感。城牆厚度達103公分,防禦力非常堅實。可是城門高度僅138公分,算是非常的低矮。噶瑪蘭廳城高207公分,這與山前其他城池相比較高度已經很低(註223),但北關城門更低。如此走過門洞,豈不是彎腰、半蹲才能通過?只有二個可能,一是門洞前後道路,並非平坦而是凹陷;而且凹陷的深度可能達一公尺,如此才能容得下行人通行。[60]另一是北關蓋在巨巖上,巨巖已經有高度;所以138公分高只算城高,不算巨巖高度。第二是內設兵房,厚三尺之後接一句話「周圍四肩橫直共四十六丈八尺」,由於該數據沒有說明高度,因此與城門、城垣無關。按照引文指涉對象應是兵房。所以兵房分佈在一個正方形的區域,四邊就是周圍四肩總共四十六丈八尺,除以四就是每一邊長度40.365公尺。第三是城垣,長寬高為「地基長一百零八丈,橫八尺,高四尺,厚三尺」,所以牆體總長度372.6公尺,寬度(橫)2.76公尺,高度也是138公分,城牆厚度也是103公分。關鍵的二個字是「圍牆」出現,可見得所謂的牆體非與城門一直線,但也不是四面合圍,因為合圍就還要再興建一座城門。最有可能是興建三面牆體,所以從上望下看是一個開口朝南的「ㄇ字型」牆面。只不過每一面牆身是否為牆體總長度除以三,形成124.2公尺牆面就不一定了(圖片二十七)。

北關興建的材料與工法,最有可能是就地取材,藉以減少城工的花費。類似作法在同時期山前找得到案例,道光三年(1823)擴建的鳳山縣舊城(高雄市左營區),就是一個比較的對象。它的工法是用老古石斗砌牆體的外垣與內垣,然後中間填土夯實,最後用磚頭疊砌雉堞。[61]由於二座城興建時間接近(1819與1823),有可能工法相同。果真如此,北關東側「二百步」即是海岸線,老古石取得十分容易,泥土更不是問題。只垛坎與馬道是細作工程,材料可能就要選擇燒磚。現在的疑問是為何《臺灣山海全圖》北關被繪成「灰色」?可是《道光臺灣輿圖》卻把北關繪以「土黃色」?難道二者都是錯誤?或者只有一個正確?其實二者都是正確。圖片二十八是今高雄市左營區國定古蹟鳳山縣舊城龜山蓮池潭段殘跡。本段殘跡長度為129.6公尺,大部分老古石的牆面都維持原本面貌,因此整座牆體都呈現灰色,遠看也有類似磚砌的紋路。巧合的是與《臺灣山海全圖》繪出灰色相仿,很可能北關完工後的顏色就是如此。圖片二十九也是高雄市左營區國定古蹟鳳山縣舊城城牆,然而它為東門(鳳儀門)段整修後面貌。現在法令對於古蹟整修要求,一定要做到「原物料原建築工法」,因此老古石加上三合土砌成,外觀看來就是土黃色樣貌。這與《道光臺灣輿圖》把北關繪成土黃色相仿。[62]所以北關在嘉慶末年完工,可能在道光後期歷經整修,更很可能在咸豐時期隳壞無人過問。於是在同治五年(1866)《臺灣府輿圖纂要》,才有「因年久傾塌應修葺」一語。[63]

至於北關通往南北的道路也是另一個重點。事實上光緒以前,入蘭道路至少有十一條;並且從中再分出「岔路」,又互相連接。北關對於這十一條道路,只有六條能維持關隘稽查功能,五條可以從北關「後防」出入,不需要途經北關。藉此可以說明為何北關在咸豐隳壞,官府長期不修繕的原因。

1990年代末文史學者唐羽透過文獻與田野調查,考證出史上第一條入蘭道路—海岸線道,可能出現在十八世紀中期。具體路線是八尺門(基隆市正濱里)—林投巷(碧砂里)—七斗仔(八斗里)—八斗仔(八斗里)—沙仔園(砂子里)—長潭(長潭里)—深澳(新北市瑞芳區深澳里)—焿仔寮(海濱里)—雞籠山腳(基山里)—水湳洞(濂洞里)—哩咾(南雅里)—南仔吝(南雅里)—鼻頭社(鼻頭里)—撈洞(貢寮區和美里)—蚊仔坑(和美里)—火炎山(真理里)—澳底(真理里)—丹裡(仁里里)—鹽寮(仁里里)—三貂社(龍門里)。經過三貂社後就要渡過三貂大溪(雙溪河),走至內林溪(隆隆溪))出海口,再溯該溪走上嶐嶐嶺(貢寮區福隆里),再從該嶺走下卯裏腳(連福里),最後進至大里簡。[64]

這一條路線後半段,從三貂社入蘭的道路,可能與吳沙大有關係。因為十八世紀末,吳沙正「嘯聚」三貂一帶(新北市雙溪區三貂里)。三貂侷限在山中,番割吳沙等若要入蘭,勢必也要開闢一條道路。有意思的是二百年後,這些從臺灣東北角進入宜蘭的古道,現今都統稱為「淡蘭古道」。大抵2015年以後淡蘭古道中最熱門的草嶺古道,開始出現在報紙版面中,似乎在替未來五年古道活動暖身。[65]2016年4月由千里步道協會發起,串聯北北基宜四縣市首長,在臺北市萬華區剝皮寮簽屬宣言,攜手打造自然生態、歷史人文、古蹟宗教的文化路徑。[66]千里步道協會對於淡蘭古道的研究與探勘超過十年,在他們努力之下一點一滴踏查出完整的路線。最重要是在透過「手作」,復原整個古道的路徑。[67]剝皮寮誓師後,2017年由基隆市接續主辦活動,2018年再由新北市接續,2019年最後由宜蘭縣接辦,並在頭城鎮外澳與雙北市首長會師。[68]其實淡蘭古道有百分之八十位於新北市,新北市政府花費不少力氣維修。重要的是2020年11月新北市建置淡蘭古道官網,等於把歷史透過網路活化。這對於古道路線的討論,有了線上資料庫的輔助。[69]官網把淡蘭古道分為北路、中路、南路,上述提到吳沙開蘭路線就是屬於北路。

第二條入蘭道路—吳沙路線。筆者認為很可能是噶瑪蘭設廳後的舖遞路線。吳沙可能從三貂(雙溪區三貂里)出發,渡過牡丹溪,八里至魚行仔(雙溪區魚行里),渡過雙溪河,八里至下雙溪(貢寮區雙玉里),再朝遠望坑(雙玉里)前進,走上嶐嶐嶺(貢寮區福隆里)舊路,再從該嶺走下卯裏腳(連福里),最後進至大里簡。[70]

不過既是噶瑪蘭廳舖遞,就必須再以廳治為原點,往北審視五個舖遞分佈。一是蘭城舖,在廳治北門外。二是沙崙舖(壯圍鄉大福村),在廳北十二里。此兩舖額設舖司各一名,遞夫各四名。三是烏石港舖(頭城鎮港口里),在廳北三十里,渡溪(未改道前的宜蘭河)即頭圍。四是北關舖,在廳北四十里。五是嶐嶐舖,在廳北六十里。後三舖額設舖司各一名,添設遞夫各八名,工食火炬銀年就額徵餘租(正供與官莊)項下動支報銷。[71]

嶐嶐舖再前進就接上淡水廳的三貂嶺舖,此刻一定會橫越淡蘭分界線—三貂大溪(雙溪河)。十九世紀中期淡蘭二廳曾為分界線起過爭執。這肇因於道光十七年(1837)淡水廳同知婁雲(1791-1839)勘丈三貂舊社墾地,此時署噶瑪蘭廳通判李若琳以部分土地屬於蘭廳力爭。蘭廳設立時與淡廳劃分地界,即以七堵(基隆市七堵區)、八堵(基隆市暖暖區)至三貂嶺番社(新北市貢寮區)為止。故以三貂溪(雙溪河)為界,溪之西(有時稱溪之北)屬淡水廳,溪之東(有時稱溪之南)屬噶瑪蘭廳。此議爾後由福建巡撫魏元烺(1779-1854)移飭臺灣鎮總兵官達洪阿、臺灣道沈汝瀚轉詳,並由臺灣知府熊一本(1778-1853)、臺灣海防同知仝卜年(1780-1848)前往勘議定案。當時提到從噶瑪蘭廳城抵達三貂大溪一日可到,可是淡水廳城抵達該溪要花費四日,如果沿途溪水暴漲需要更多時間。由於蘭廳兵役易於稽查三貂大溪以東之地,以至於匪類潛蹤、民番安業。[72]

第三條道路是「楊廷理古徑」。它以澳底(新北市貢寮區真理里)做為分界線,澳底往宜蘭方向即是海岸線道路一部分,等於澳底通往嶐嶐嶺(貢寮區福隆里)。可是從澳底往燦光寮(雙溪區牡丹里)方向就是新闢。嘉慶十二年(1807)臺灣知府楊廷理獲悉大海盜朱濆寇掠蘭地,趕緊從艋舺前往抵禦(註209)。楊氏所走的路線,對照今天「淡蘭古道」包括:苧仔潭古道、琉榔路古道、樹梅坪古道,以及片段燦光寮古道。該路從燦光寮古道岔出,越過南草山下到慈院寺,再進入雞母嶺(貢寮區美豐里),最後走至澳底。[73]

第四條道路是「入蘭正道」。該道與「吳沙路線」重疊性高,道光元年(1821)署噶瑪蘭廳通判姚瑩撰寫〈臺北道里計〉,即是他親身經歷與沿途描述。筆者認為此道在嘉慶末期可能已經出現,姚瑩入蘭才能使用。道光三年(1823)新莊富戶林平侯(1766-1844)出資在道路砌石以利行旅。八年後新任噶瑪蘭廳通判仝卜年走在道上,寫下〈修三貂嶺路記〉讚嘆路段「拾級而登、無顛趾之患」。[74]林家在噶瑪蘭開發過程中有重要地位,林平侯之弟林平泰(螟蛉子)曾隨吳沙開墾蘭地,現可以發現契約文書都是在利澤簡堡,且須向婆羅辛仔遠社(五結鄉季新村)繳納番口銀穀(加留餘埔)。[75]該路在下雙溪(貢寮區雙玉里)以前,大致上都與吳沙路線相同。可是從下雙溪開始,路線往大嶺(貢寮區龍崗里)方向前進,即是走所謂「草嶺古道」。姚瑩稱「八里半嶺,四里草嶺,十里下嶺,至大里簡民壯寮,則山後矣。」[76]

第五至第七條道路都是「淡蘭古道中路」,第五條稱梗枋古道,第六條稱象寮古道,第七條稱石空古道。這三條道路在今宜蘭境內路徑很清楚,可是如何接上新北市延伸過來的古道,具體路線還在探勘中。[77]古道旅遊專家黃育智認為梗枋與象寮古道越嶺,進入新北市雙溪區接上坪溪古道,再翻山通往臺北。現今梗枋古道起點終點是坪溪頭與頭城農場之間,筆者猜測清代梗枋古道可能沿梗枋溪走至出海口。象寮古道從象寮走至外澳慶天宮,象寮即是匠寮,就是清代軍工匠為修造水師戰船伐木抽藤聚集的地方。[78]值得注意不管是枋寮古道,還是象寮古道,走至海岸線都還在北關之北,故進入蘭陽平原必須在北關接受稽查。可是石空古道就大不相同,可能「有機會」繞至北關後防,無須在北關稽查就進入蘭地。因此以下討論的道路,都可以比照辦理。那麼北關存在還有意義嗎?以下所述都是「備用道路」居多,在便宜行事情況下就繞過北關。

第八條道路是「備用道路」,屬於「淡蘭古道南路」。原來蘭境開闢之初,官員曾討論由內山增設備道一條以防緩急。然考慮山路嶮巇,還要經過高山原住民領域,執行上有困難。可能在道光中期(1830年代)漢人入山伐木,泰雅族已經遠離,故修築道路時機成熟。[79]當時從頭圍新開路徑一條,山程九十餘里,可一日抵達艋舺。具體路線從頭圍後山土地坑(頭城鎮福成里福德坑)北行,越嶺十五里至樟崙(新北市雙溪區泰平村大樟嶺),再東轉下嶺至炭窰坑。遶山西行十五里銃櫃(新北市坪林區漁光里),此處最為險要,樹木陰翳,障蔽天日。循嶺而下,穿林度石,八里為虎尾寮(坪林區上德里)。西南行過溪,上大嶺八里大粗坑(坪林區上德里),四里崙仔洋。過溪平洋,三里石亭(新北市石碇區石碇里),六里枋仔林(石碇區豐林里楓仔林),三里深坑渡(新北市深坑區深坑里),脩然一片坦途。至萬順寮(深坑區萬順里)再上山崙,六里樟腳(臺北市文山區樟腳里),三里六張犁(臺北市信義區黎順里)。[80]

第九條與第十道路是「備用道路」,亦屬於「淡蘭古道」南路。道光三年(1823)七月林泳春事件爆發,福建水師提督許松年(1767-1827)會同噶瑪蘭營守備胡祖福,以及噶瑪蘭廳通判呂志恆(?-1832)出兵平亂。當時宜蘭有二條路,比起「草嶺古道」與「嶐嶐嶺道」,可以更快通往今臺北市。一從萬順寮拳頭母山(臺北市文山區蟾蜍山)出口,另一是青潭(新北市新店區青潭里)大坪林(新店區寶安里)出口。[81]《廳志》只有提到這二條道路抵達臺北目的地,沒有說明從宜蘭哪個地方出發。林案結束以後,蘭廳通判呂志恆討論這二條道路是否要興修,才知道是前任署噶瑪蘭廳通判姚瑩最早的提議。不過姚瑩建議暫緩。隔年臺灣道方傳穟也批示大可不必,過程中路線才被紀錄下來。

第九條道路從艋舺大坪林進山,從內山折轉至大湖隘(宜蘭縣員山鄉湖西村),始抵東勢(其實是西勢)溪州(員山鄉員山村),此處是泉州人分得地界。這一條道路很可能是「哈盆越嶺道」。它從大坪林進入新店屈尺(屈尺里),再前進今烏來區忠治、烏來、信賢、福山里,沿途溯行整條南勢溪,最後再上溯哈盆溪抵達打棒(烏來區福山里),翻山進入今宜蘭縣員山鄉。[82]

第十條道路從竹塹九芎林(新竹縣芎林鄉)進山,經鹽菜甕(新竹縣關西鎮)。翻越玉山內鹿埔,可出東勢小叭哩沙喃口(宜蘭縣三星鄉拱照村),此處是粵人分得的地界。鹽菜甕之後的路線,筆者判斷可能先進抵大竹坑(關西鎮東山里/大竹坑古道)大漢溪畔,之後溯行大漢溪走至今桃園市復興區,再走大漢溪上游支流—三光溪至明池。明池屬於今宜蘭縣大同鄉英士村,也是北部橫貫公路最高點,從該處走至宜蘭整段下坡,可以抵達今三星鄉。前述的玉山,不是臺灣最高峰,應該是指海拔1,889公尺的稜山。「內鹿埔」地名不可考,但明池的可能性最大。因為水鹿逐水而居,附近高海拔地區,只有明池最適合水鹿群居,形成所謂「鹿埔」(外鹿埔應該是今冬山鄉鹿埔村)。

上述二條路路程都是三日,所經之地懸崖峭壁,山徑崎嶇,樹木叢雜,須攀藤附葛,才有辦法通過。特別是還須穿越大溪數重,每條都深不可測,使用舟楫也很困難。如果想要進山修路,必須等到枯水期才有機會。而且所有人員要各負乾糧,準備武器結隊前進,以防生番肆殺、野獸搏噬。呂志恆認為該兩路山徑,並無平坦之地可以墾闢田園。就算山內有樵採之人,亦不敢窮幽深入。他以林泳春黨羽為例,各犯失敗後也沒人敢往這二條路徑逃走,實為二條利用度極低的道路。[83]

第十一條道路為同治十年(1871)《淡水廳志》所載,路線與第八條相似,但又有所不同。具體路線從艋舺出發,五里古亭村(臺北市中正區),五里觀音嶺腳(臺北市中正區),十里深坑仔街(新北市深坑區深坑里),五里楓子林(新北市石碇區豐林里),五里石碇子街(石碇區石碇里),五里烏塗窟嶺腳(石碇區烏塗里),五里大隔門(烏塗里)全山路,下嶺五里柯仔崙坑,五里粗崛坑(坪林區粗窟里),五里仁里坂(粗窟里),五里灣潭渡(粗窟里),過渡鶯仔瀨((坪林區大林里),五里石嶆坑(坪林區石嶆里),五里三分仔坑(石嶆里),五里四堵寮(石嶆里),五里金面山頭(宜蘭縣頭城鎮金面里大金面)分水崙,再過去就是淡蘭交界,八里礁溪街北(礁溪鄉大義村),十七里噶瑪蘭三結街(宜蘭市)。廳志云自楓仔林至石嶆人煙稠密,就算是石嶆至蘭地,因生番遠颺,舊有隘寮均裁撤,故旅途安全與嘉道時期不可同日而語。[84]

3.古礮考

嘉慶十七(1812)噶瑪蘭營成立,總共部署十二門礮位,除了廳治配有四門大礮,其餘烏石港礮台、頭圍汛、三圍汛、北關汛、嶐嶐嶺汛、溪州汛、蘇澳汛、加里遠汛各配置一門大礮。道光十七年(1837)《噶瑪蘭志略‧兵制志》提到,蘭營所用弓箭、鳥槍、大礮、藤牌等件,皆戍兵隨班換到,勿庸定限修造。[85]因此上府兵來臺戍防,三年一班也要把大礮抽換攜回,不需在蘭地定期修造。然而白紙黑字的規定,不免讓人有所疑問。因為現存北關海潮公園的二門古礮,礮身上鑄有「嘉慶二十二年冬月吉 奉 憲鑄造噶瑪蘭營 大礮一位重六百觔」。[86]如果班兵換防把大礮攜回福建駐地,礮身鑄上噶瑪蘭營與原駐地營伍名稱不符也相當奇怪。除非這群上府兵直接把噶瑪蘭大礮存放在倉庫,三年後換班再攜至蘭營。總之山前各營都沒有此項規定,應是蘭營特殊要求。

另外,蘭營都司受艋營參將指揮,蘭地出現動亂艋營派出援軍,也有可能攜帶火礮前往,可以把艋舺營與噶瑪蘭營火礮做一比較。同治時期艋舺營使用的火礮有七種—鉎熕礮、行營礮、劈山礮、母子礮、百子礮、蕩寇礮、擡礮。除了第一種鉎熕礮外,其餘六種都是可攜式或裝置輪車機動搬運的火礮。對於明清時期火礮的研究,臺灣學界成果較少,不像是兵制或戰役史有些積累,可以說是軍事史領域亟待開發的園地。

行營炮,行營即是戰鬥指揮部,行營炮為機動搬運的大炮,重量體積不會太大。清代的九節十成礮,每節之間可以用螺旋相銜接,行軍涉險可以拆卸搬運,算是一種行營炮。長度五尺一寸至六尺九寸不等,營造尺一尺為32公分,差不多是163.2公分至220.8公分,重量約在七百九十觔左右(圖片三十、三十一)。[87]

劈山礮,小至四十多觔,大至幾百觔,鑄造時沒有固定規格。此礮主要是發射散彈,專門對付步兵,屬於野戰礮(圖片三十二)。[88]

母子礮,或稱為子母礮,現今北京市中國人民革命軍事博物館藏有一門。觀其礮身細長,約有二公尺,礮口小但礮底寬。最特別的是咸豐以前清軍使用的火礮,只有母子礮(還有奇礮)是後膛,礮彈與火藥是從火礮最末段裝填。母子礮的典故是有一支口徑大的母礮,以及若干口徑小的子礮組成,它們可以鎖在四輪平板車上同時開火,守城或野戰機動性都很強(圖片三十三)。[89]

百子礮,顧名思義火礮發射時散出「百子」,其實是一種臼礮。開口頗大,射程很短,但對人員殺傷極強(圖片三十四)。

蕩寇礮器型不明。擡礮又名擡槍,清代綠營很常見的火器,甚至民間團練也會使用。國定古蹟霧峰林家宮保第園區展覽室典藏一把擡槍,槍管被木頭槍身包覆,避免使用時過燙難以操作,應為棟軍使用過的文物(圖片三十五)。北京市中國人民革命軍事博物館亦典藏另一種擡槍,槍管更長近三公尺,口徑更大是名符其實的「擡礮」。不過在使用時,應該也需要以木頭包覆(圖片三十六)。

至於蘭營所使用的火礮,可以說清一色鉎熕礮,也就是鐵鑄火礮,它被安放在汛地或礮臺,非隨著大軍移動,屬於守勢武器。1990年代初建築學者楊仁江曾普查全臺灣古礮,當時對於放置在北關公園的二門鐵礮做過測量。二門鐵礮一門身長166公分,另一門176公分。內徑二門鐵礮都是7.5公分,外徑二門都是22公分,尾徑二門都是26.5公分。[90]也就是二門火礮型制很像,但長度是不同。對於它們的來歷,1985年完成的《頭城鎮志》提到,其中有一門火礮是在1978年興建頭城分駐所(挖掘地基)時發現。[91]筆者猜測這一門鐵礮,很可能就是頭圍汛使用的鐵礮,它非海防使用,故礮身比較短為166公分。另一門火礮的來歷不明,也許是烏石港礮臺使用的火礮,故礮身較長為176公分。

然而不管重量幾觔?長度多少?口徑多大?十九世紀清鑄的火礮都有致命性的缺點。1990年代中國軍事史學者茅海建,曾深入研究道光二十年(1840)鴉片戰爭前清鑄火礮的特性,整體來說沒有任何優點。最主要清軍使用的火礮,都不是自我研發,而是仿明代火礮鑄成,故有三大缺失。

一為鐵質差。由於清代冶鐵技術落後,鐵水無法提純,含雜質非常多,鑄造出來的火礮氣孔、氣泡多,演放時很容易炸裂。針對此問題,清軍的作法只能加厚火礮的管壁,使得火礮變得極為笨重。所以數千斤的巨礮,火力還不如西方小礮。抑或者使用時,減少火藥填量讓它不至於膛炸,但就降低火礮的威力。

二為鑄礮工藝落後。火礮的威力取決於火藥燃燒、彈道與初速度,故火礮的各種尺寸和火門設計要合理。可是清軍的火礮都是仿製,他們不懂礮管長度、口徑比例、火門位置,都有其最佳比例。使得鑄造出來的火礮,口徑太大(太小),礮管太長(太短),火門太前面(太後面),品質粗糙。

三為不講究礮術。清軍許多火礮都是固定,大多不使用礮架(礮車,參閱註93),這使得火礮射擊範圍被侷限。即便有些地方使用礮架,但都是粗劣木料製成,演放後礮架鬆動,很難重複使用。最致命的是不管是礮臺或礮架上的大礮,全都是露天擺放,沒有任何管理機制,使得礮身風吹日曬雨淋早已鏽蝕不堪使用。少數堪用大礮在操作上也令人吃驚,士兵們最多使用星斗來確定射擊方向,但不會使用礮規來確定角度或校正角度,絕大部分都是「憑經驗」來瞄準目標。[92]

2010年中國軍事科學史學者劉鴻亮,對於道光二十年(1840)鴉片戰爭前清鑄火礮的特性又有更深入研究。劉氏把當時清軍使用火礮分成五類:第一類紅夷礮,型制屬於西方加農砲(cannon)。通常礮口加粗成花瓶狀,鑒於射擊時火力過猛,礮口還會加厚防止震裂。紅夷礮按照身型,還分成圓錐長筒形與圓柱形。圓錐長筒形從礮底到礮口直徑長度一樣。圓柱形是礮口直徑小、礮底直徑大。北關的二門古礮就是屬於圓錐長筒形。第二類輕型礮,上述的劈山礮與母子礮屬於此類。第三類是大口徑但身短的前裝沖天礮,上述的百子礮屬於此類。第四類是擡礮,具體操作可以固定在三角架,或者二、三人一組,前面一或二人以肩膀擡住槍身,後面一人瞄準射擊。第五類是火箭礮,其實是把火藥綁在弓矢上發射出去,艋舺營與噶瑪蘭營沒有配備。

嘉慶二十二年(1817)北關的二門大礮,若從士兵演練過程來看,其實附屬配件很多。包括:填裝麻球與鐵彈用的竹籃、短礮撬、長礮撬、礮鏟、螺旋鑽、礮刷、送藥鈎、鐵鈎、木桶、用在火門倒火藥的藥角,點火用的火鞭。當時士兵發礮都是用火繩,火繩是用藥水(硝酸鉀溶液)燻煮晾乾而成,也有用榕樹等樹皮製成。清廷為節省軍費,火繩都是要士兵自備,營伍沒有提供。操演火礮流程是先以斜縫布袋裝入火藥,再輕輕從礮口倒入火藥,按照藥膛所容加至八分。送入後不能以鐵撬重杵,否則火藥會從火門孔洞溢出。此後按照礮腹(礮管)大小,裝填合膛彈子。加彈後須用碎布或棉花扎成圓球,塞入礮管後用鐵撬插入貼於彈子。如果不用此法,彈子與礮管留有空隙,屆時火藥噴發,彈子不能射遠。之後用藥角在火門加入火藥、插上火繩,再用火鞭引燃施放。由於北關火礮僅重六百觔,屬於中小型火礮,彈子重量不大,約重4觔(一觔即是一斤,一斤約為0.6公斤),換算成為2.4公斤,射程在300公尺以內。[93]

道光二十至二十二年(1840-1842)鴉片戰爭時期臺、澎都受到英艦的偵察,不過當時英國軍艦並無游奕噶瑪蘭洋面。事實上道光二十年九月(1841.10)臺灣道姚瑩最早對臺灣海防部署,有所謂險要十七口之說,北部港口設防只到雞籠為止。之後規劃才把蘭地納入。但姚瑩認為烏石港與加裡遠港二口淺窄,春夏只有小船可以出入,秋後連小船也難出入,並非設防重點。反倒是蘇澳水勢寬深,地勢險要;原本把總一員,駐兵50名不足夠。於是飭令溪州汛把總,再率兵100名前往協防。原本蘇澳部署一門大礮不算,再趕建礮墩(沙包礮臺)八座,設大礮八位,並招募鄉勇一千人聽後調用。[94]筆者認為整個蘭營只有十二門大礮,蘇澳新的防禦工事就部署九門,很可能除了北關、烏石港、加裡遠港近海處三門大礮不動,其餘大礮都拆卸下來運往蘇澳。

當然事後證明英艦沒有進出蘇澳,他們攻擊的是雞籠,而且守軍使用六千斤巨礮擊沉一艘英艦。這場戰役指揮官是艋舺營參將邱鎮功,他督率署噶瑪蘭營守備許長明立下戰果。蘭營守備原駐地是頭圍,一定是軍情緊急才改調雞籠,沒想到竟有如此佳績。這在其他著作中很少提到,也是鴉片戰爭中清軍屢吃敗仗,僅有的幾次大勝之一,本文特別記上。[95]

[1] 黃智偉,〈清代臺灣的綠營佈署〉,《臺灣重層近代化論文集》,頁57-63、80。

[2] 中國人民大學清史研究所、中國第一歷史檔案館合編,《天地會(二)》,頁34-36。

[3] 中國人民大學清史研究所、中國第一歷史檔案館合編,《天地會(三)》,頁41;《天地會(三)》,頁365。

[4] 中國人民大學清史研究所、中國第一歷史檔案館合編,《天地會(五)》,頁180-181。

[5] 陳淑均,《噶瑪蘭廳志(第一冊)》(臺北:臺灣銀行,1963年3月),頁64。

[6] 李乾朗,《鳳山縣舊城調查研究》,頁27。

[7] 柯培元,《噶瑪蘭志略(第二冊)》,頁178-179。

[8] 維基百科/九芎https://zh.wikipedia.org/wiki。

[9] 柯培元,《噶瑪蘭志略(第一冊)》,頁21-22。

[10] 戴震宇著,金炫辰繪,《臺灣的城門與砲台》(臺北:遠足文化事業,2002年12月二版三刷),頁51。

[11] 柯培元,《噶瑪蘭志略(第一冊)》,頁68-69。

[12] 柯培元,《噶瑪蘭志略(第二冊)》,頁134-135。

[13] 中國軍事史編寫組,《中國軍事史(第三卷兵制)》(北京:解放軍出版社,1987年10月),頁466-469。

[14] 李鵬年、劉子揚、陳鏘儀,《清代六部成語詞典》(天津:天津人民出版社,1994年2月二刷),頁276。

[15] 許雪姬,《清代臺灣的綠營》,頁268。

[16] 陳盛韶,《問俗錄》(南投:臺灣省文獻委員會,1997年11月),頁84-85。

[17] 陳淑均,《噶瑪蘭廳志(第二冊)》,頁163-166。

[18] 劉獻廷著,汪北平、夏志和點校,《廣陽雜記》(北京:中華書局,1997年12月二刷),頁75-76。

[19] 不著編人,《雍正三年交待前任一切正雜錢糧四柱文冊御覽》,內閣大庫現存清代漢文黃冊編號:714,中國第一歷史檔案館藏。

[20] 載齡等纂,《欽定戶部則例‧福建糧餉事例》,同治十三年刻本,北京國家圖書館分館藏。

[21] 許雪姬,《清代臺灣的綠營》,頁75。

[22] 9130兩加上6910兩等於16040兩,可是福建政事錄記為17540兩,姑且信之。

[23] 佚名,《福省政事錄》,清藍絲欄鈔本,道光初年版,(北京)中國國家圖書館藏。

[24] 柯培元,《噶瑪蘭志略(第一冊)》,頁81-84。

[25] 陳淑均,《噶瑪蘭廳志(第二冊)》,頁163-164;柯培元,《噶瑪蘭志略(第一冊)》,頁81-84。

[26] 陳漢光、賴永祥編,《北臺古輿圖集》(臺北:臺北市文獻委員會,1957年10月),頁17。

[27] 葉宗元,《臺灣府輿圖纂要(第三冊)》(臺北:臺灣銀行,1963年11月),頁313-318、331。

[28] 許雪姬,《清代臺灣的綠營》,頁92-93。

[29] 柯培元,《噶瑪蘭志略(第一冊)》,頁81-84。

[30] 柯培元,《噶瑪蘭志略(第一冊)》,頁31-35。

[31] 章覲文,《噶瑪蘭廳輿圖纂要》,同治五年藍絲欄鈔本,(北京)中國國家圖書館藏。

[32] 葉宗元,《臺灣府輿圖纂要(第三冊)》,頁308。

[33] 李乾朗,《鳳山縣城殘蹟調查研究》,頁37-41。

[34] 趙崇欽建築師事務所,《高雄市市定古蹟鳳山縣城殘蹟(平成砲台、澄瀾砲台、訓風砲台)災害復建工程工作報告書》(高雄:高雄市政府文化局,2012年10月),頁1之8、1之9。

[35] 姚瑩,《中復堂選集(第一冊)》(臺北:臺灣銀行,1960年9月),頁69、73。

[36]「白底」是廣東海盜集團其中之一的名稱,他們搭乘的海盜船都是雙桅的大船「艍」。當然白底的典故也可能船底塗上白漆識別。如同烏艚,艚是外型類似馬槽的海盜船,船體比艍還小,雙桅吃水較淺。船身有時漆成黑色稱為烏艚,有時漆成黑白相間稱為艚白船。參閱許毓良,《清代臺灣的海防》,頁342;穆黛安(Dian H. Murray)著,劉平譯,《華南海盜(1790-1810)》(北京:中國社會科學出版社,1997年9月),頁95。

[37] 柯培元,《噶瑪蘭志略(第一冊)》,頁31-35;柯培元,《噶瑪蘭志略(第二冊)》,頁134-135。

[38] 陳淑均,《噶瑪蘭廳志(第二冊)》,頁165-166。

[39] 柯培元,《噶瑪蘭志略(第一冊)》,頁31。

[40] 許毓良,《清代臺灣的海防》,頁342。

[41] 柯培元,《噶瑪蘭志略(第一冊)》,頁31。

[42] 許毓良,〈清代臺灣的文武口〉,《中國現代史專題研究報告(二十二)—臺灣與中國大陸關係史討論會論文集》(臺北:中華民國史料研究中心,2001年11月),頁173-230。

[43] 柯培元,《噶瑪蘭志略(第一冊)》,頁31-35;柯培元,《噶瑪蘭志略(第二冊)》,頁134-135;葉宗元,《臺灣府輿圖纂要(第三冊)》,頁324。

[44] 柯培元,《噶瑪蘭志略(第二冊)》,頁134。

[45] 詹德隆,〈清代噶瑪蘭之北關與南關初探〉,《臺北文獻》,直字第95期(1991.3),頁99-104。

[46] 伊能嘉矩著,楊南郡譯著,《平埔族調查旅行—伊能嘉矩「臺灣通信」選集》,頁172-184。

[47] 馬偕(Rev. George Leslie Mackay)著,陳宏文譯,《馬偕博士日記》(臺南:人光出版社,2001年3月二刷),頁20。

[48] 吳永華著,《馬偕在宜蘭—日記、教會與現場》(臺中:白象文化事業,2016年11月),頁18、32;偕叡理(Rev. George Leslie Mackay)著,王榮昌等譯,《馬偕日記II(1884-1891)》(臺北:玉山社出版事業,2015年11月三刷)。

[49] 陳淑均,《噶瑪蘭廳志(第一冊)》,頁47。

[50] 謝國興、陳宗仁主編,《地輿縱覽—法國國家圖書館所藏中文古地圖》(臺北:中央研究院臺灣史研究所,2018年12月),頁228-229。

[51] 施添福總編纂,《臺灣地名辭書(卷一宜蘭縣)》,頁42-43。

[52] 柯培元,《噶瑪蘭志略(第一冊)》,頁25。

[53] 陳澤主編,《臺灣勝蹟採訪冊》(臺中:臺灣省文獻委員會,1984年6月再版),頁84-89、194-202、239-243、347-355。

[54] 林衡道口述,陳秀芳筆錄,《台灣古蹟概覽》,頁174。

[55] 林衡道口述,楊鴻博紀錄,《鯤島探源》,頁1311。

[56] 林黎,《蓬壺擷勝錄(四)》,頁187。

[57] 國立中央圖書館臺灣分館特藏資料編纂委員會,《臺灣文獻書目解題‧第二種地圖類(一)》,頁171。

[58] 夏黎明、王存立、胡文青,《你不知道的臺灣古地圖—從古地圖探索早期臺灣發展與多變面貌》(臺北:遠足文化事業,2014年11月),頁210-211。

[59] 柯培元,《噶瑪蘭志略(第一冊)》,頁25。

[60] 1977年頭城鎮長康灔泉曾撰〈北關紀述〉,提到北關洞口只行一人,兩人相遇要避一過一。康氏又說這是摘自福建漳州文人蕭竹〈甲子蘭記〉,可是蕭竹在北關未建之前已逝。參閱柯培元,《噶瑪蘭志略(第二冊)》,頁162;莊英章、吳文星纂修,《頭城鎮志》(宜蘭:頭城鎮公所,1985年12月),頁481。

[61] 李乾朗,《鳳山縣舊城調查研究》,頁29、51。

[62] 審查人告知作者北關被繪成「土黃色」,有可能使用的材質是土黃色砂岩。清代土黃色砂岩的工法,可以在頭城鎮慶元宮前殿正面與石獅造型找到案例,因為它們都是使用在地石材。

[63] 葉宗元,《臺灣府輿圖纂要(第三冊)》,頁328。

[64] 唐羽,〈古代噶瑪蘭與前山間交通道路之研究1632-1810〉,《「宜蘭研究」第二屆國際學術研討會論文集》(宜蘭:宜蘭縣立文化中心,1997年12月),頁210;施添福總編纂,《臺灣地名辭書(卷十七基隆市)》(南投:臺灣省文獻委員會,2001年3月二刷),頁66-85;施添福總編纂,《臺灣地名辭書(卷十六臺北縣下冊)》(南投:臺灣省文獻委員會,2001年3月二刷),頁1645-1662。

[65] 鍾知君、游明煌,〈11月芒花季銀閃閃的草嶺古道〉,《聯合報》,B版大臺北焦點/運動,2015年10月20日。

[66] 劉永祥,〈重現淡蘭古道百年風華〉,《中國時報》,A6版生活實驗室,2016年4月23日;劉永祥、陳芃,〈4縣市攜手守護淡蘭古道〉,《中國時報》,A5版生活綜合,2016年4月24日。

[67] 郭逸、梁珮綺,〈重現淡蘭古道面貌4縣市長會師〉,《自由時報》,AA1版大臺北都會新聞,2016年4月24日;杜德義,〈修復淡蘭古道號召志工逗陣來〉,《臺灣時報》,第15版大臺北綜合,2020年5月20日。

[68] 張添福,〈淡蘭百年山徑會師北北基宜首長出席〉,《臺灣時報》,第4版焦點,2019年6月2日。

[69] 杜德義,〈淡蘭古道官網上線首推互動式地圖〉,《臺灣時報》,第11版北桃竹綜合,2020年11月11日。

[70] 姚瑩,《東槎紀略》,頁91-92;徐惠雅主編,《淡蘭古道北路》(臺中:晨星出版,2019年11月四刷),頁25。

[71] 陳淑均,《噶瑪蘭廳志(第一冊)》,頁46。

[72] 陳淑均,《噶瑪蘭廳志(第一冊)》,頁7-10。

[73] 徐惠雅主編,《淡蘭古道北路》,36、56。

[74] 陳淑均,《噶瑪蘭廳志(第四冊)》,頁388。

[75] 許雪姬,《板橋林家—林平侯父子傳》(南投:臺灣省文獻委員會,2000年11月),頁44、55-59。

[76] 姚瑩,《東槎紀略》,頁91-92。

[77] 新北市政府觀光旅遊局淡蘭古道中路https://tour.ntpc.gov.tw

[78] TONY(黃育智),《臺灣古道地圖北部篇》(臺中:晨星出版,2012年8月),頁268-275。

[79] 這一條路如果只參考《臺灣府輿圖纂要》,可能會誤以為是同治時期開闢,因為纂要在「通艋舺小路」提到「近年木拔道通」一語。可是在道光十七(1837)噶瑪蘭志略就有此路的描述,文中提到大坪、雙溪頭等地名。參閱柯培元,《噶瑪蘭志略(第二冊)》,頁196。

[80] 葉宗元,《臺灣府輿圖纂要(第三冊)》,頁333。

[81] 陳淑均,《噶瑪蘭廳志(第二冊)》,頁183。

[82] 筆者會認為是哈盆越嶺道的原因,在於二年前研究今新北市在清末開山撫番的歷史,發現到1896年臺灣總督府民政局殖產部對烏來的調查,林望眼社(茶墾社)樟樹的砍伐是「前多今無」。當時筆者感到納悶,為何侷限在南勢溪上游的林望眼社,腦丁伐樟的速度會這麼快,唯一的可能就是漢人對於這一地區很了解。故判斷第九條道路,應是哈盆越嶺道。參閱許毓良,《光緒十四年(1888)臺灣內山番社地輿全圖所見的新北山區—一段清末開山撫番的歷史追尋》(臺北:遠足文化事業,2019年11月),頁58-63。

[83] 姚瑩,《東槎紀略》,頁57。

[84] 陳培桂,《淡水廳志(第一冊)》(臺北:臺灣銀行,1963年8月),頁25-26;施添福總編纂,《臺灣地名辭書(卷一宜蘭縣)》,頁66、82;施添福總編纂,《臺灣地名辭書(卷十六臺北縣下冊)》,頁1131-1137、1167-1169。

[85] 柯培元,《噶瑪蘭志略(第一冊)》,頁81-84。

[86] 楊仁江,《臺灣地區現存古礮之調查研究》(臺北:內政部,1991年6月),頁72。

[87] 劉旭,《中國古代兵器圖冊》(北京:北京圖書館出版社,1999年7月二刷),頁146。

[88] 百度百科/劈山炮https://baike.baidu.com/item

[89] 百度百科/子母炮https://baike.baidu.com/item;劉鴻亮,《中英火礮與鴉片戰爭》(北京:科學出版社,2020年3月四刷),頁17-18。

[90] 楊仁江,《臺灣地區現存古礮之調查研究》,頁72。

[91] 莊英章、吳文星纂修,《頭城鎮志》,頁410。

[92] 茅海建,《天朝的崩潰—鴉片戰爭再研究》,頁36

[93] 劉鴻亮,《中英火礮與鴉片戰爭》,頁7-13、16-23;劉鴻亮,《中西火炮與英法聯軍侵華之役》(北京:科學出版社,2020年5月三刷),頁6-7。

[94] 姚瑩,《中復堂選集(第一冊)》,頁72、84。

[95] 許毓良,《清代臺灣軍事與社會》,頁206-207、348-349。