127期-《噶瑪蘭族》第參部‧重現─祖先!請聽我們唱自己的歌

摘自陳淑華,2006,宜蘭縣立蘭陽博物館

編按

2006年出版的《噶瑪蘭族》一書,由陳淑華老師撰文,從「尋找」噶瑪蘭族的根、一探「消失」的噶瑪蘭族文化至「重現」噶瑪蘭族的名,一百多頁的篇章圖文並茂,磅礡如泉湧、細膩如織雨,歷史不再囚於文字之間,像幻燈片一幕一幕映入讀者眼簾。《噶瑪蘭族》一書目前已售罄,本館評估沒有再版之必要,因上傳為電子檔,刊載於《蘭博電子報》,美編方式有所更動,敬請見諒。

當消失了半個世紀的「噶瑪蘭族」重新喊出我們仍然存在時,他們不僅讓祖先傳下的技藝再現,也讓中斷數十年的祭典紛紛回到生活中。也許這些不能重現祖先時代的原貌,但卻是重新活過來的「噶瑪蘭族」所開創的一種新文化,更是他們族群自我認同的最大動力。

走一條自己的路

自1895年伊能嘉矩發表宜蘭噶瑪蘭族的田野調查報告以來,許多學者總認為噶瑪蘭族遇到漢人,只有被「漢化」一條路可走;或者在1980年代以後,來到花東海岸看到「被漢化」的噶瑪蘭族,置身在阿美族為多數的社會裡,認為他們只有再次被「阿美化」一途。

不過,自1840年以來,陸陸續續選擇離開蘭陽平原到奇萊平原,再到花東海岸的噶瑪蘭族,卻不願屈就這樣的一條路。他們總是在面對不同的族群,接受對方的生活方式時,不由自主想起自己族群的歸屬,然後從中開創出一條不同的路。

偕萬來的祖父偕九脈曾是宜蘭麻里目罕社的土目,他讓自己的小孩偕八寶從小跟著漢學老師研讀四書和三字經。馬偕來宜蘭傳教時,他也率社眾受洗入教,並改姓馬偕的「偕」。因此,偕萬來的父親偕八寶,20歲時曾到淡水基督教牛津學堂接受現代化的教育,學業完成後被派到花蓮傳教,從此舉家定居在花蓮。

偕八寶受過漢式私塾教育,也歷經西方基督教文化的洗禮,不過,臨終時,他仍然告訴自己的孩子偕萬來:「咱不是漢人,也不是Amis〈阿美族〉,咱是宜蘭來的Kavalan〈噶瑪蘭族〉,凡是姓偕的,攏是咱的親戚,有機會可以去認親。」

偕萬來1932年出生於新社,當時他的父親已輾轉到新社務農。之後,因為父兄工作的變動,偕萬來也隨之在水璉、貓公等阿美族部落間來回搬遷。從小,他們一家人都以閩南語交談。進入學校以後,偕萬來開始學日語,後來,台灣光復,他的學校教育又轉變成國語。戰爭期間父親還教他羅馬字,學習閱讀聖經。

台灣光復第二年,萬來15歲時,因為家貧,無力繳交學費,初中一年級即輟學就業。其間除了短暫回新社務農外,大部分時間他都任職於豐濱鄉公所或港口村辦公室,在這兩個以阿美族為多數的村落裡,偕萬來學會說阿美族話。27歲時,回到以噶瑪蘭族為多數的新社,偕萬來才有機會開始學噶瑪蘭話。

從尋親開始的族群意識

1982年,年過半百的偕萬來大病一場之後,突然憶起20歲時,父親臨終對他說的話。於是他開始了一場尋親之旅,1987年5月,他來到宜蘭,讓宜蘭的主政著驚覺到,過去被他們認為已從蘭陽平原消失的噶瑪蘭族,竟然還存在台灣社會;這促成了過去以漢人為中心的開蘭紀念日,在1991年成為一個反省的日子。於是他們請回被漢人趕走的噶瑪蘭族,無意中也讓噶瑪蘭族當代的文化創造,有一個更大發展空間。

至於那個愛唱阿美調的陳健忠,是偕萬來三姐的兒子。和偕萬來一樣,因為雙親都是噶瑪蘭族,他也是少數「純種」的噶瑪蘭族。不過,當時兩族通婚的現象普遍,陳健忠自小就有許多阿美族的親戚,很自然的阿美調也成了他的最愛。同時因父親在1956年登記為平地山胞,在噶瑪蘭族不為官方與社會所接受的狀況下,身分証上和阿美族一樣登記為平地山胞的陳健忠,有時也會覺得自己屬於阿美族的一員。

不過,政大畢業的陳健忠,在35歲當選豐濱鄉的鄉長後,連著兩次參選省議員與立法委員皆落敗。回想選舉過程中,其他地域的阿美族對手喊出:「陳建中不是阿美族,不要投給他!」他心中有著莫大的衝擊,族群意識也開始在他的心中萌芽,但卻一直苦無展露的機會。

1987年,夏秋之際,就在舅舅偕萬來前往宜蘭尋親後的幾個月,一場「豐濱之夜」終於讓陳健忠希望讓噶瑪蘭人站出來的夢想,踏出實現的第一步。那一年,台灣省立博物館收購豐濱鄉出土、有著數千年歷史的石棺,並打算在當年10月展出時,邀請鄉民組隊北上配合演出「豐濱之夜」。其中有個石棺出自新社,為了爭取演出的機會,當時的鄉民代表林金榮,思考著要如何展現新社的特色。

一個阿美族的噶瑪蘭記憶

阿美族出生的林金榮,自小在噶瑪蘭族佔多數的新社長大,結婚對象又是噶瑪蘭族,不知不覺地他認同噶瑪蘭族,並覺得噶瑪蘭族是新社代表。於是他憶起小時候曾看過,噶瑪蘭族Metiyu〈女巫〉為人治病時所舉行的Kisaizu儀式。

不過,這儀式在日治時代和天主教傳入遭二度禁止,到了1957年已全面停止。如今,相隔30年,懂得Kisaizu的Metiyu本就非常的少,老的Metiyu又陸續凋零;到了1987年,部落忠的Metiyu只剩10人左右,其中只有二、三個仍記得當年繁複的儀式動作。

林金榮找來幾位尚記得Khisaiiz的Metiyu,藉由她們回憶的拼湊,讓天主教的傳道士潘金榮以羅馬拼音勉強將它記錄下來。村中的婦女才據此勤練一個月,最後終於站上了新公園的表演舞台。

尋根中的文化創造

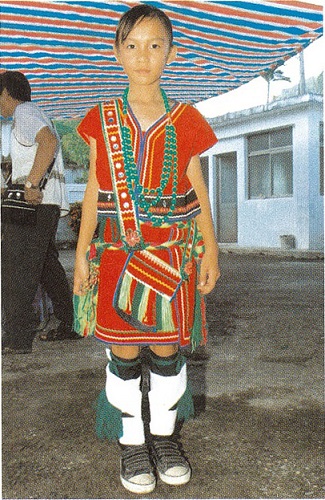

在出發前,與林金榮同為領隊的陳健忠想到,祖先早在接觸漢人不久即換上漢式衣服,到底他們要穿上什麼樣的衣服才能展現族群特色。想起祖先特別厭惡不潔的東西,婦女會家政班的成員決定選擇象徵純潔的白色,做為上衣的顏色,再配上黑褲。為了讓部落裡阿美族的族親也能認同,父為阿美族、母是噶瑪蘭族的潘金榮提議,加上阿美族腳套。新社「噶瑪蘭族」首次向台灣社會發聲時的裝扮,就這樣誕生。

這一身的裝扮就像他們在舞台上表演的Kisaizu儀式一樣,雖然都不復傳統樣貌,卻是他們走過曲折歷史,告訴世人,他們仍然存在的一種文化創造。而這樣的文化創造,在他們往後十多年爭取復名的路途中一直綿延不絕。

1991年,「開蘭195週年系列活動」,陳健忠和頭目潘清波帶領花東地區的噶瑪蘭族,搭乘三台遊覽車浩浩蕩蕩地返回宜蘭。當時宜蘭縣長游錫堃公開為過去漢人在宜蘭的作為,向噶瑪蘭族道歉。陳建中首次向社會喊話,希望政府承認噶瑪蘭族為台灣原住民第十族。活動中,偕萬來不僅用陳健忠常哼的阿美調,寫了那首「返鄉尋根」的歌。以前馬偕在宜蘭傳教曾將一首噶瑪蘭古調改成聖歌,也再次被他改成一首〈懷念故鄉〉,懷念的歌聲中,祖先的漁獵生活一幕幕的重現著。

自此記憶裡的日本曲,或生活周遭的阿美調,就這樣一首首,被譜寫成唱出當代噶瑪蘭族的心聲。1995年,花東地區的噶瑪蘭族第三度組隊返回宜蘭參加龍舟競賽時,偕萬來從聖詩順手拈來再寫了一首加油歌。天主教傳教士潘金榮、以及婦女潘金英也投入此創作行列中,在一場又一場的活動中鼓舞著噶瑪蘭族繼續往前走。

穿過幽暗歷史的力量

1991年,花東的噶瑪蘭族到宜蘭參加「開蘭195週年紀念系列活動」時,宜蘭當地少數仍自覺是噶瑪蘭族的鄉親,曾出面迎接款待他們,並約日後「共尋活水源頭」。於是在1993年,新社舉行豐年祭,迎接宜蘭鄉親前來,會中雖然阿美族和噶瑪蘭族的歌曲齊唱,但為了突顯噶瑪蘭族存在的事實,大會曾要求會中只能說噶瑪蘭語,不料卻引來村中那些曾力挺噶瑪蘭族的阿美族裔的反彈。

這些人的心中雖然認同噶瑪蘭族,但他們並沒有放棄自己血脈所源。於是,隔年豐年祭的語言不再強制使用何種語言,服裝的樣式也比1987年有更大的包容性,老阿媽仍維持原有白衣黑褲,年輕女孩則如阿美族般穿起紅色的衣服。

這是噶瑪蘭族得於穿過曲折幽暗的歷史,至今仍存在台灣社會的力量。但如果沒有歷代祖先的支持,他們的存在不會有意義。1987年,「豐濱之夜」那場表演所取材的治病儀式,在天主教傳教士潘金榮與信奉基督的偕萬來的心中,雖已不再是一種信仰,但他們深知那是噶瑪蘭族文化的一部分,如果不是那樣的一種治病儀式,一種對大自然萬物的信仰,他們的祖先無法度過歷史的考驗,他們這些子孫也沒有機會來到現在的社會。

1993年,新社恢復舉行中斷將近50年的全部落性豐年祭,雖說是為了歡迎宜蘭鄉親到來,但實則也是因為他們體認到,只有重新認識祖先傳下的生活樣貌,肯定祖先走過的路,才能讓他們更快地從台灣社會的邊緣站起來,然後走更遠的路。

刺桐花又開了

1996年,吳沙率眾入墾蘭陽平原200周年,宜蘭縣政府將過去以漢人為中心的「開蘭紀念日」改為「宜蘭紀念日」。噶瑪蘭族在清朝文獻中那個「無年歲,不辦四時,以刺桐花開為一度」的「番」形象,在這200周年的系列活動中,也有了一個大扭轉。

過去「刺桐花開」象徵的是一個「無年歲,不辦四時」,一個不懂「天地秩序」的「番」族,但是一百多年後,透過它看到的卻是一個與大自然合而為一的族群形象。

在「刺桐花開了」系列活動中,來自台東樟原部落的噶瑪蘭族,在宜蘭縣五結鄉季新村的海邊舉行「噶瑪蘭族海饗──laligi活動」。由族中長老傳授年輕一代「靠海維生」的傳統生活方式,並舉行祭祖儀式外;年輕人組團參加「85年宜蘭縣龍舟錦標賽」,即所謂「母河徑度──龍舟比賽」,在昔日餵養他們祖先的母河──冬山河,與來自宜蘭縣各方的勁旅角逐,最後得到第四名。

花蓮新社的噶瑪蘭族則來到宜蘭縣五結鄉流流社舊社,將過去祖先的食、衣、住、行具體的呈現在人們的眼前。50年代以前,新社的噶瑪蘭族曾經住過的「茅草屋」和穿過的「香蕉衣」,在此擺脫過去貧窮落後的象徵,轉化成祖先的智慧後,再度復活了。而過去祖先靠以縱橫海上的船隻也重現在冬山河上,勾勒出一個擅海民族的輪廓。清朝文獻描述的「所食生蟹、烏魚,略加以鹽;活嚼生吞」的「野蠻生食」,變成一道道的傳統美食。

就這樣透過一次又一次祖先生活樣貌的追尋,他們逐漸活出今日噶瑪蘭族的形象。

在準備「刺桐花開了」活動的過程中,新社也召開海祭籌備會。以往每年刺桐花開,飛魚洄游而來,捕魚季開始時,要出海捕魚的人會在海邊以酒做簡單的祭拜;但這一年有了復興傳統文化以促進族群認同與榮耀的共同信念,他們決定擴大舉辦。

用自己的方式與祖先對話

不過,從宜蘭海邊來到花東海岸的這一百年來,他們有人像漢人那樣拿香拜拜,有人成為基督徒,也有人信了天主,到底要怎樣來恢復傳統祭儀呢?最後大家決定採取包容的方式,就像這幾百年來,他們身上混有哆囉美遠、猴猴、漢人和阿美族等的血液,可以拿香,也可以祈禱、吟詩、唱讚美歌,各自用自己可以接受的方式與祖先對話,相信祖先可以聽得懂他們這些子孫的話。

從四百多年前,在蘭陽平原遭遇西班牙、荷蘭人開始,每一代的噶瑪蘭族人都是憑著這樣的信念走過來,讓他們在每一次面臨即將消失的命運裡翻轉,而每一次翻轉都是一個新的「噶瑪蘭族」誕生。