124期 - 2021.01月電子報內容

Jan.

2021

2021

-

2021年宜蘭社區日曆—尋味啟事1月號

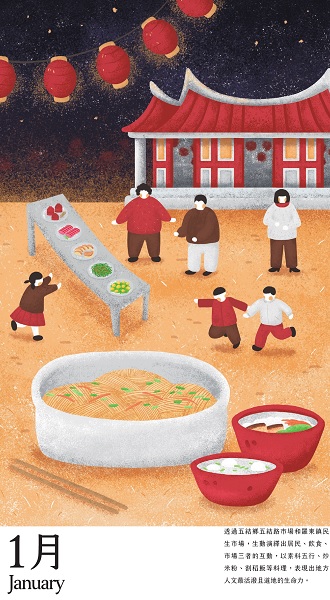

割稻飯究竟都吃些什麼呢?從早上5點半第一頓早餐開啟了割稻工作,9點為米苔目、鹹粥,因應端午節也可能以肉粽等作為點心補充體力,直到中午12點再飽食一頓豐盛午餐,下午...詳全文宜蘭縣政府文化局提供

-

北關嘉慶古砲見學之旅

駐守頭城北關風景區將近半世紀的二門嘉慶古砲,即將在109年底遷離現場,從「別人的(東北角風管處)」變成「咱的(蘭陽博物館)」,經過專業團隊進行維護整修後,預定在1...詳全文蘭陽博物館

-

「探索鯨奇」──蘭陽博物館環境教育課程大解密

緊鄰蘭陽博物館的烏石港是台灣重要的賞鯨基地,每年4至10月吸引大批遊客至此朝聖,然而在進行賞鯨活動的同時,我們是否對生態造成危害?透過課程分站觀察與遊戲,從認識鯨...詳全文蘭陽博物館

-

《2017年台日考古論壇會議實錄》出版了

此論壇成果出版,要感謝許多單位團體與專家學者的協助,包括與談人、發表人、主持人、演講人等等專家學者,行政機關如文化部、宜蘭縣政府文化局的支持,論壇期間庶古文創事業...詳全文蘭陽博物館

-

打開埋藏的歷史——臺灣考古學研究的意義

這本書是十三行事件的代表,當時一群年輕學生在處理十三行遺址受工程影響的一本書,叫做《重構臺灣歷史圖像》,因為十三行的調查報告,對大家而言已經三十來年,所以對大家而...詳全文劉益昌/國立成功大學考古學研究所所長

-

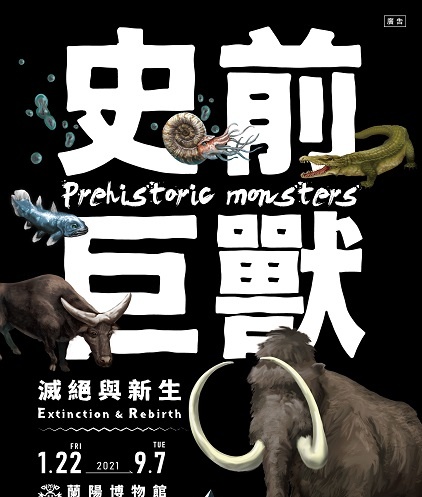

什麼!史前巨獸即將在蘭陽博物館出沒!

「史前巨獸:滅絕與新生」特展含「生命起源」、「寒武紀」、「古代海洋探索」、「從海洋到陸地」、「探索森林」、「水棲爬行動物」、「鳥類起源」、「恐龍帝國」、「自然生態...詳全文游鎮嘉 / 蘭陽博物館展示教育組組員

-

碧霞宮鸞筆在德國

德國的博物館會注意到很多台灣人都不見得知道的扶鸞文物,源於蘭陽博物館於2017年底至2018年辦理「台灣扶鸞文化特展」,期間德籍漢學家朗宓榭教授(Michael ...詳全文林正芳 / 蘭陽博物館研究典藏組組長

-

在太平山區遇見冰河期孑遺的台灣水青岡

隨著銅山大面積純林被發現後,台灣水青岡瀕危的程度看似暫時獲得喘息,其實不然。現存南、北插天山、銅山地區的台灣水青岡個體,經換算後的樹齡大都已達百歲以上,換言之,目...詳全文李俊緯 / 林業試驗所植物園組

-

留在2020的美好那些—百果樹紅磚屋

與宜蘭火車站相望,坐落在丟丟銅森林旁的紅磚屋建於1930年,做為日治時期負責檢驗當地米穀,並予以分級、販賣之處,稱作「殖產局米穀檢查所宜蘭出張所」。民國政府時期,...詳全文李一品 文/圖,蘭陽博物館改編

-

《家,遮是博物館》──八甲休閒農場

香魚養殖是宜蘭的特色產業,全台灣香魚一年產量約2000公噸,有八成是在宜蘭,八甲目前年產量約80 ~100公噸。因為持開放的態度,沒有設定自家人接班,黃玉明對香魚...詳全文黃淑瑩 / 時任《在宜蘭》雜誌總編輯

-

務實的行船人──伍春榮

春榮討海將近半世紀,都是近海作業,沒有跑過遠洋,印象最深刻的就是在「新德發」時期,大陸漁船越界賣酒的情形,也就是所謂的海上貿易,讓春榮感到害怕的是大陸漁船都直接航...詳全文陳財發/李阿梅/黃麗惠

-

共享農村生活的純樸自適─頭城農場

農場經營結合農業生產、農村生態、農民生活,以環境教育、戶外學習、健康養身、樂活漫遊及生命教育為五大主軸,重視棲地動植物經營管理、資源循環利用的實踐及人文生態的環境...詳全文陳宜伶、黃有卿、黃振福、曾昶尊撰寫,蘭陽博物館改編

本期主題