120期 - 2020.09月電子報內容

Sep.

2020

2020

-

李榮春百歲紀念—《七月尾 :悠遠的頭城中元祭》

那邊嵯峨蔥翠的山峰,彷彿和蔚藍的天際連接在一起,顯得那樣靜穆莊嚴,和天際一樣地連綿無涯。平疇上阡陌縱橫之間,錯落地散播著許多竹圍,竹圍裡隱隱地露出農家的屋頂,一切...詳全文文/李榮春、圖/羅方君,燦景古建築研究工作室編製,宜蘭縣政府文化局出版

-

南方澳建港百年系列活動─南方澳公民會議

2021年適逢南方澳漁港建港一百週年,這是一個反省與再出發的契機。南方澳擁有獨特的地理景觀、精彩的人文資源及豐富的討海文化,結合各相關團體,共同辦理,冀望透過舉辦...詳全文林正芳 / 蘭陽博物館研究典藏組組長

-

蘭博宜學會─地方共學之夜

蘭博宜學會培訓課程,旨在招募有志從事地方導覽工作之民眾、團體與業者,以共學方式教學相長、彼此合作,為宜蘭培育出新一代具專業知識與實踐能力之地方青年文史工作者、社區...詳全文張曉婷 / 蘭陽博物館展示教育組約聘規劃師

-

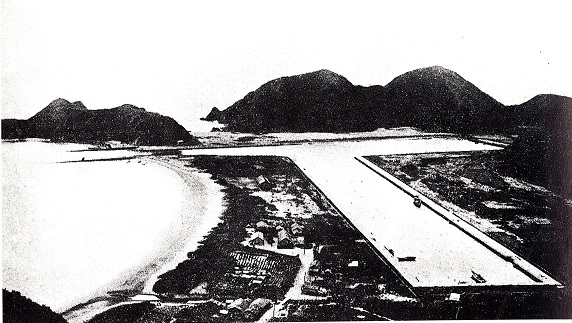

《家,遮是博物館》─龜山島漁村文化館

龜山人多次想興建漁港,結果都一事無成。昭和13年(1938年),官方和民間籌資開漁港,因遇上戰爭,物資缺乏,用石塊完成一條航道的雛形,沒幾年就淤積廢棄;民國38 ...詳全文黃淑瑩 / 時任《在宜蘭》雜誌總編輯

-

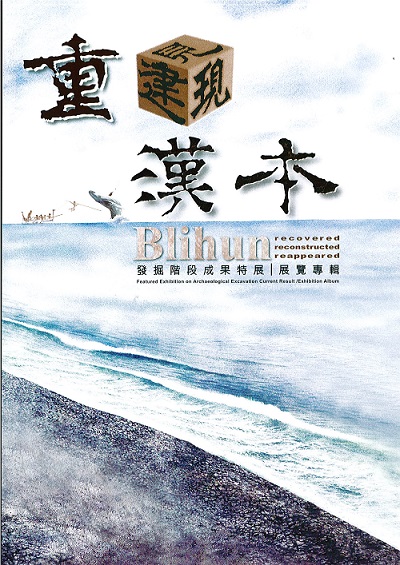

《重見/建/現漢本─發掘階段成果特展》─漢本遺址概述

漢本遺址因鄰近臺鐵北迴線漢本車站而得名。但漢本並非當地最初的名稱,而是1970年北迴鐵路規劃定線後才開始出現。在此之前,當地泰雅族原住民稱此為Blihun,在泰雅...詳全文朱正宜 / 《重見/建/現漢本─發掘階段成果特展》策展人

-

夏夜河畔的繽紛煙火─水茄苳

水茄苳(Barringtonia racemosa (L.) Blume ex DC.)是台灣原生的中型喬木,植物分類為玉蕊科(Lecythidaceae)棋盤腳...詳全文李俊緯 / 林業試驗所植物園組

-

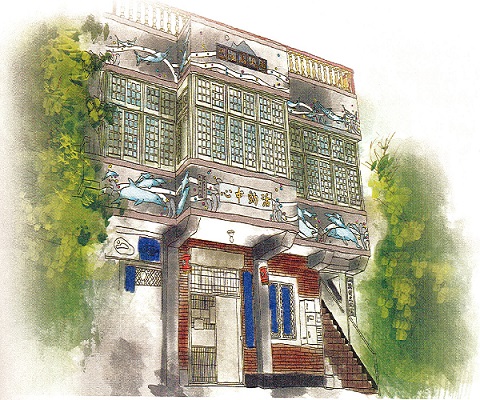

《當地方遇上博物館:臺灣經驗與跨文化視野》 —作為一種思想與生活方式的博物館

現在我們看到的蘭博建築是很多人的努力支撐起來的,很多人知道蘭陽博物館是個地標,卻不知到背後的意涵,以及其為宜蘭歷史事件的重要性,對於文化與地方發展來說,它同時也是...詳全文陳其南 / 時任國立臺北藝術大學博物館研究所教授

-

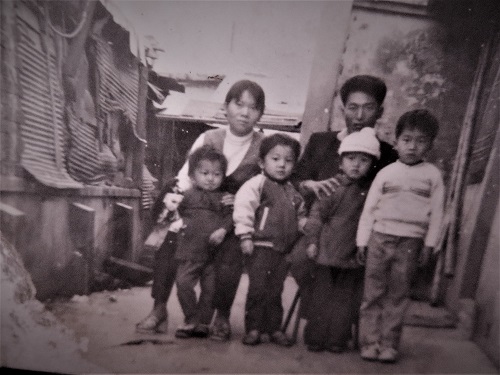

埔仔頂的討海人─楊光雄

光雄小時候,大多是跟童伴們玩踢「銅管仔」(空鐵罐)、珠子,當時還沒有築港,一整片的「海沙埔」(海灘)夏天一玩就是整天。光雄的母親身體不好,所以就給住在大坑罟(現存...詳全文陳財發 / 李阿梅 / 黃麗惠

-

走進歷史眷村─金陵一村

因為工廠生產被服,外省媽媽都會做鞋子,金陵一村的子弟與本省小孩在外表上最大的不同—幾乎所有在羅東國小就讀的外省孩子都穿布鞋上學;而本省的小孩除了家境比較好的少數幾...詳全文林正芳 / 蘭陽博物館研究典藏組組長 改寫自王珩,2007,《宜蘭縣眷村文化潛力普查計畫》,宜蘭縣政府文化局

-

響徹三代的銅鑼聲─林午鐵工廠

林午鐵工廠得獎無數,林午先生1987年獲得教育部頒發的民族藝術薪傳獎(工藝類),緊接著,第二代林烈旗先生,在1995年以銅鑼作品獲頒第三屆全球中華文化藝術薪傳獎,...詳全文陳宜伶、黃有卿、曾昶尊撰寫,蘭陽博物館改編

本期主題