016期-博物館視野「考古遺址博物館展示的真實性 / 擬像」

呂明憲 / 名匠設計室內裝修有限公司展示設計師

沈孟穎 / 世新大學社會發展研究所研究助理

摘要

本文將探討考古遺址保存與博物館展示過程中,所衍生的「真實性」問題進行討論,考古遺址博物館知識取向與展示觀念的轉向,使得近代遺址博物館採取大量的情境再造(生態造景、復原圖、模型等)展示方式,藉以引發觀眾興趣與熱忱。

然而考古知識轉化為展示手法時,真實性問題本質必定混入許多雜質:(一)考古遺址博物館的文化詮釋源於出土之真實物件,卻不等同於該文化之真實,藉由有限的考古發掘知識重現場景,其中必有大量「擬情的介入」方能填補空白。(二)考古遺址博物館的真實建構,刻劃不同權力競技的痕跡,基於展示功能的需求博物館對於該文化的詮釋必定脫離該文化自身的角度。上述外力的介入,就人類學研究而言都是文化詮釋「無法絕對真實」的主因。

然展示計畫將片段訊息的串聯與脈絡化,配合栩栩如生的歷史場景,創造出尚‧布希亞(Jurgen Baudrillard)指出:比真實(遺址本身)更為真實的擬像,成功引導觀眾的「同理心」、「擬情」及興趣。在近代博物館「觀眾導向」的趨勢,以及文化資產保存最終目的─教育與推廣之前提下,「擬像」達到活化展示、生動教育的效果。擬像化的展示已經超越符號的層次,而發展出自身的價值與意義,擬仿物(simulacrum)取代了真實,擬像與真實不是對立面,而是共構權力關係。正如同人類學的知識論述、設計師的展示策略以及觀眾的解讀過程,並不是矛盾關係而是共為一體,因此考古遺址博物館展示的「真實性」討論,必須建立在展示與觀眾互動時產生的實質效果上。策展人與展示設計師與其創作「宜讀的展示文本」不如創造出非固定意義、可變化的「宜寫展示文本」,才能落實具有互動、想像、越界之展示目的,觀眾得以獲得詮釋權力的權炳,共同參與神話建構、甚至產生誤讀、或是解構神話的可能。

一、 前言

近年博物館蓬勃發展、文化資產觀念漸達,考古遺址或人類學民族誌相關之博物館日益重要,對於考古遺址保存乃至於展示過程中衍生之「真實性」問題仍有所爭論。尤其近代遺址展示所採取情境再造(生態造景、復原圖、模型等)方式以及整體文化脈絡呈現方式,其本質必定混入許多雜質,上述外力的介入就人類學文化研究而言都是文化詮釋「不真實」或「失真」的主因。然而,考古遺址博物館策展者是否還能依然堅持在歷史或是人類學知識領域上的唯一權威,肩負社會教育功能的遺址博物館,是否真能如實將所謂人類學知識傳達給觀者?遺址博物館展示真實性的探討,應在何種層次上權衡呢?

另外,溝通觀者與人類學知識體系之展示計畫,是否可以幫助觀者體察與了解所有出土物件的呈現,其中充滿著詮釋與揣想的痕跡?展示設計師是否依憑著取悅觀眾的立場,以譁眾取寵的設計手法取得主導地位,而無以令觀眾達到學習異文化乃至於歷史經驗的目的。最後這些問題仍應回歸考古遺址類型的文化資產對於當代人之生活來說究竟有什麼意義?我們又該如何看待考古遺址博物館的社會角色?

二、考古遺址博物館展示觀念的轉向

早期考古學、民族學以物質文化(material culture)為主軸,將器物分門別類陳列,觀眾必須依據「製作技術」的繁簡勾勒出該文化的發展進程,以及運用「功能類別」的劃分邏輯呈現人類學上的整體文化成果。然而,今日人類學知識脈絡的展示策略,則著重於「遺物」、「遺構」與其環境及地理特性之相互關係,透過這些「關係」的分析研究,掌握遺留物背後的真正涵義,以重現文化的全貌(註一)。「由『陳列』轉到『展示』,把握『整合』、『全貌』、『動態』、『不同的思考面向的觀點』,以及將支離於功能與意義之網的器物、生活方式給予『再脈絡化』」(王嵩山,2000:15)的過程,展現人類學或是考古學的典範的轉向,並使得考古遺址「現地」保存展示成為必然做法(保留遺址及相關文物於原址,可重複研究或提升人類學知識的進展與效力,對展示而言則保有更多或更具說服力的佐證)。然而,該如何保存與再現考古成果呢?早期博物館依靠能夠引發人們興致的蒐藏品而成立(「人們」指的是觀賞者或者研究者),然而在今日單靠蒐藏品的展示方式已經無法滿足觀眾對博物館的期待。

博物館展示計畫被定位為文化詮釋與再現的機制或過程,不僅被蒐藏的遺物與遺構是溝通工具,展示本身亦溝通的主要工具,其主要任務為溝通由考古學家所建構之遺物相關知識之論述,引導參觀者的對於過去歷史的情感認同。

「將事物置於人類學的文獻紀錄與博物館,常常並不是因為其可以符合日常器用的實際目的,而是因為這些事物使我們回憶過去,並滿足我們對於真實(authenticity)與持續性(continuity)的欲求。人類學與博物館都是獨特的歷史產物。」(王嵩山,2000:3)

然而身為「溝通物」的「遺物」與「展示計畫」又如何能夠代表一個「真實」過去的本質呢?許多的討論集中於文化保存與再現過程的真實性之辯論,如王嵩山所言:「博物館中的文化保存與其再現,不可避免的涉及真實性(Authenticity)之討論」(王嵩山,2001:37)。而策展人與展示設計師在策展的過程中,也因為何謂「真實性」(Authenticity)的詮釋之爭而多有角力。然而在知識的領域裡,真的還有所謂的「絕對真實」嗎?無論是羅蘭巴特、傅科、乃至於布希亞,對於本質上的真實的討論多抱持著悲觀的想法,認為任何的知識皆是由言說或是論述而來,也就是「人文科學專家嚴肅的言說行動」所形構出的意義。歷史學家詹京斯也認為:「我們對於過去的了解,『永遠』是通過以往各種幾是的一層層沉澱物,以及通過以往/當前論述所發展出來的解讀習慣和類別而達成的。而這個見解又讓我們得知;這種看待事物的辦法,使得歷史(過去)的研究比然是對歷史編篡(歷史學家)的研究」(Jenkins,1996:65)因此,過去的真實性的討論不該侷限且預設一個固有的真實過去,而是因「遺物」開啟了考古(人類)學對文化詮釋的知識論述,如何透過展示計畫的再現過程,將考古學家的推論結果公開至公眾眼前,對本研究而言,討論展示計畫如何建構(考古知識)真實的效果比是否建構過去真實來的有意義。如果我們終極無法知道過去的真實狀況,我們為何還要繼續探尋,「真實」在遺址展示論述中又有何種作用?在研究開展之前二個暫時性的基本立場如下:

(一)考古遺址博物館的文化詮釋源於出土之真實物件,卻不等同於該文化之真實。

許多的考古學家宣稱應儘可能的保持自然的原狀,認為將歷史的積澱原狀保持在所處的環境脈絡中價值最高。事實上值得深思的是遺址現場自開挖的瞬間,「歷史」被瞬間凝結甚至是終結了,可持續積澱的時間層或是文化層也被硬生生的截斷,還能說保有真實存在的「自然」狀態嗎?布西亞認為為了讓考古學能夠永存,他的客體(考古物件)必須死去、必須被凝封在固定的看不見的玻璃盒中,是等待解剖的屍骸、被冷藏的、冰封於死亡之內。(Baudrillard,1998:25-27)如法國以挽救原住民文化為藉口的拉斯卡洞穴(lesgrottes de Lascaux)則是徹底體現考古遺址已無自然存在之可能。

「旅客不獲准進入拉斯卡洞穴(lesgrottes de Lascaux)。但是,在它的五百公尺之處,某個栩栩如生的仿製品已經被建構出來。所以,每個人都可以看到-你可以從某個偷窺的小孔,看到正港的那個洞穴的遺跡,然後再造訪那個擬製品。…被複製出來的成品把原初品與複製品,都變化成一致性的人工屬性。」(Baudrillard,1998:29)

這裡並非否認遺址博物館存在或是現地保存之必要,而是必須重新審視借由遺址博物館或是出土古物,對於當代人來說要如何藉由遺物的展示計畫「認識歷史」乃至於「反思人類面對當時代處境」的可能。正如Croce認為的:「所有的歷史都是當代史」(Jenkins,1996:112),既然所有遺物(址)的過去歷史都是考古學家的建構,我們不該期待藉由他們(考古學家)的詮釋進入過去人們的腦海中想像他們的生活處境與思想,而是應如Jenkins所言的:「不是『所有的歷史都是過去人思想的歷史』,而是『所有的歷史都是歷史學家思想的歷史』」(Jenkins,1996:122),或許同理可將歷史學家替換成考古學家,遺物(址)的展示計畫是否應顯明出考古學家如何對此遺物(址)的進行詮釋與解密的過程,而非自然化其推論結果讓參觀者信以為真。

史前考古遺址是一種特殊的文化資產,它不像歷史建築或古蹟般保留著人們的集體記憶,或是保有直接的文字、圖像等史料記載,「過去宛如異鄉」(張譽騰,1998:124)貼切地說明漫長時間的斷層,讓史前文化猶如陌生的異國文化。今人對它的認識必須透過考古人類學者對史前遺跡的發掘、藉由拼湊遺址所透露的片段訊息來建立知識,因此其中也就存在許多假設方能填補空白。如前所述,今之博物館觀眾期待的是博物館提供復原圖、復原造景、模型等幫助他們回到過去的歷史情境中,愈是完整、大規模的復原造景愈能夠引發觀眾興趣。然歷史場景重現牽涉到許多的細節,包括史前文化人的衣著、動作、相貌、生活週遭的陳設、使用器具的方式,甚至是生活環境裡的植物、家畜等,人類學者所建構的史前知識是否足以鉅細靡遺到勾勒出這些場景的細節? 基於展示的需求以「擬情的介入」與「假設性」填補這些空白,除了便於觀眾於栩栩如生的歷史場景神遊外,是否引發觀眾從中觀照自身與所處之文化環境相連結。真實的效果是否幫助觀眾建構當代的自我認同,還是引導觀眾回到一個可見且延續過去(歷史)的國族神話。

(二)考古遺址博物館的真實建構,刻劃不同權力競技的痕跡。

正如,與其發問「歷史」是什麼?還不如發問歷史是為了「誰」或是為了什麼「目的」而存在?更能夠讓我們看得清楚發生在遺址博物館中種種的真實性問題。真實性(效果)的建構、任何呈現在公眾眼前的展示內容,皆來自於權力的運作與競技-也就是誰的選擇與放棄。民族誌以內在觀點觀察異文化,但有時必須從外在或科學的觀點(註二)處理資料(M.Fetterman,1989:47-44),多方交雜的觀點意味著研究過程中考驗著研究者對於文化詮釋的洞察力和敏感度。尤其當基礎資料的文化詮釋,繼續延伸至策展的環節時,過程中無可避免的混入更為複雜的觀點,包括策展人、規劃設計師與博物館其他相關領域人員,所必須面對的議題也包括所處社會的意識型態、文化動態,博物館自身的定位、取向與重心(如著重藝術形式、著重人類學知識、著重文化脈絡呈現等不同偏向),乃至於擴延至博物館的形式(如野外博物館、遺址公園、生態博物館等不同博物館形式),甚至是觀眾的好惡,都是在展示規劃中可能介入的額外觀點,但又不得不加以考量。基於上述龐大的變數,或者可綜合為展示的需求,博物館對於文化的詮釋,難以維持在該學科領域內的純粹角度,甚至需要脫離囿於該學科自身的角度。遺址博物館的展示手法的轉向恰恰說明了,不同觀點交織在展示計畫中知識論述權柄的轉向,以及這個由國家支持且具有合法地位的歷史計畫,背後更隱含著維繫正統文化詮釋權之目的。

三、考古遺址展示物件(真實效果)的再現邏輯

(1)再現真實-擬像的形構過程

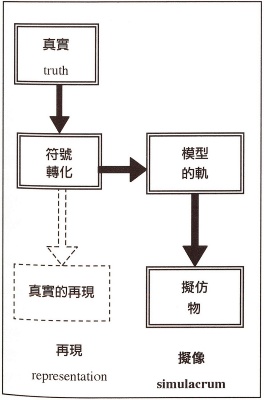

展示計畫真實性效果的產製是透過何種機制轉化而成,Baudrillard擬仿物的形構過程具有啟發性的參考。布西亞不僅重新質疑符號與真實之間的關係,以及真實如何透過符號(圖象、文字、聲音…)被再現出來?其間的關聯性為何?是真實在駕馭符號?還是符號統攝著真實被再現出來的可能性?(陳光興,1991:21)布希亞對於這連串問題的回答,正可解答我們對於展示計畫真實性效果形構的疑惑。針對「符號」與其「指涉物」(真實)之間的關係,布希亞以四個階段說明其特質:

第一階段 它是基本真實的投影。

第二階段 它遮蓋並異質化基本真實。

第三階段 它藉由遮蓋使基本真實化為烏有。

第四階段 它和任何的真實都沒有關係,它是自身最純粹的擬仿物(註三)。

在前面三個階段,「符號」與「真實存在」是種對應的關係,是一種「再現」的模式。第一階段中符號單純地詮釋它所對應的指涉物與真實,真實全然駕馭符號。到了第二階段指涉物與真實經過「符號」的轉化與翻譯,再現結果造成部份的扭曲。在第三個階段「符號」似乎仍保有它和真實之間的關係,但也明確指出媒介轉化或再生產的過程中,「符號」逐漸產生自身的價值和意義,並逐漸取代「真實」的地位,此時符號統攝著真實被再現出來的可能性。第四個階段中符號本身的意義蓋過了真實以及它的指涉物,符號於是進入擬像(simulacra)的層次,將真實取代並成為可以獨立存在的擬仿物(simulacrum)。布希亞論述之再現真實(符號)如何轉化成擬像的四個階段,套用於考古遺址博物館之物件與展示的邏輯,即可發現相似的形構結果。

「符號」對應在人類學家的工作裡可說是人類學家所撰寫的遺址調查結果、民族誌報告、或是博物館裡的考古遺址展示,而指涉物或真實則是指被研究與被詮釋的史前文化或是出土物件。就史前文化而言,從遺址發掘工作開始到博物館裡的歷史展示,皆可視為一連串「再現」指涉物或真實的過程。考古遺址為古代人類活動的遺跡,其中保存古人所累積創造的文化,好比凍結在時空中的史書。考古學者從遺址的遺構與遺物中獲取「物」的考古資料,更藉由遺址與其所在的環境重現當時人類活動的全貌,遺址成為「訊息」的載體、古今溝通的媒介,古代遺址的發掘工作便為文化再現的第一個過程,若將遺址視為溝通的符號,它是最能夠呈現真實的符號。人類學者透過科學的方式研究此一特殊的史料,致力重現過去整體的文化脈絡於世人眼前。故遺址本身與人類學者所撰寫的調查結果、人類學報告等等,都是過去文化的具體再現,可以視為指涉該文化的符號,此時符號直接與準確地反映真實,就Baudrillard四個再現的類型而言,屬於第一個階段。

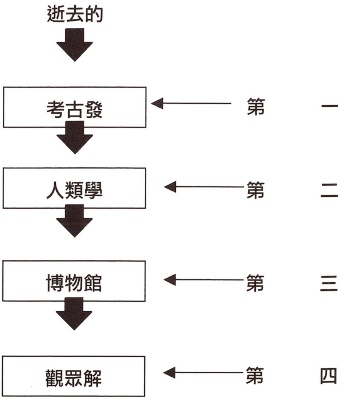

當博物館藉由人類學者所累積的研究成果(第一次再現),套用於展示進行文化詮釋(第二次再現)時,其實是「再現」後的再次「再現」。二次再現的過程中,基於博物館展示需求考量,文化詮釋的角度很可能被博物館自身所關注的角度所左右,而造成符號失真。博物館可能仍致力維持該文化內部的觀點,亦可能將其排除以自身的取向主導詮釋方向。例如博物館展示為了將複雜、抽象的概念具體化,不可避免地也將史實推入簡單化約的過程中,是全部事實的一種削減。因此「再現」的類型進入到第二階段 ─ 「符號」扭曲或遮蓋了真實。展示設計師基於已被遮掩的展示企劃或是內容中進行展示設計,所呈現之展示內容可能已使基本的真實內容化為烏有,剩下的僅有展示的策略與手法。直至展示開幕後,觀眾眼前的展示內容與第一階段考古遺址研究人員認知的該文化已然不同,更多的時候觀賞者在自身的社會脈絡下,重新組合並詮釋展出之物件,建構自身對於該文化之認識與意義(圖1)。

Baudrillard認為擬仿的過程透過許多模型來運作,模型就好像比一套機制,有它一定行動的軌跡或法則,當事實或指涉物流進模型,就必須依照軌跡與法則運行,被分類、被化約、或被運算,也就是在過程中已經有預設的位置、視點、論述方式…通過這些被預先撘設的模型所洗禮,任何的事物都會死亡而失去其原貌與本質(陳光興,1991:22)。

進一步說明其過程如(圖2)所示,正因如此,在擬像化的展示計畫中討論事物的本質似乎是徒勞無功的。換角度思考,如果說「展示」是一套機制或被預先搭設的模型,它的預設立場即在於吸引觀眾以及強化大眾教育機能,它的視點傾向於有趣的故事軸線架構或是將抽象概念予以具體化,它的陳述方式偏向生態展出、動態機械、觀眾參與等形式。「展示」這部機器將人類學對史前文化的知識吸納進來,並使用上述預設的立場予以運算、分類和化約,便使得考古遺址或史前文化的展示朝向模型、復原場景等擬仿化的方式再現,這種再現與文化詮釋的方式對於觀眾之參與極具意義。圍繞觀眾的是一幕幕虛擬的場景,卻較真實遺址更具臨場感,如Baudrillard所言「比真實(遺址本身)更為真實的擬像」,就觀眾感受的角度而言,擬像化的展示已經超越符號的層次,而發展出自身的價值與意義,真實取代的擬仿物(simulacrum)。擬像與真實不是對立面,而是共構權力關係。

(2)擬像的作用-神話

觀眾於在短短的博物館參觀過程中領會逝去文化的生活世界,進行一場跨文化的溝通,文化溝通有助於人們學習、容忍、理解和欣賞異文化,進而觀照自身歸屬與認同,再次確認所處之當代社會具支配性、正統性的文化價值觀,正如歐威爾在小說《一九八四》說到:「控制現在的人控制過去,控制過去的人控制未來」(jenkins,1996:76)。換句話說,遺址博物館的展示計畫是一個論述性的歷史計畫,一則神話的塑造。巴特認為神話本身並沒有什麼本質上的內涵,而是由一連串符號所組成的體系,是一種具有「告知」意識、預設的訊息,等待被「閱讀」與「解碼」的符號學體系(Barthes,1998)。

大膽的來說,無法被解碼的符號對觀眾來說毫無意義可言。近來歷史展示轉向採用自然史的展示方式,如生態造景、圖像、場景、情境、模型等手法,便是以感官刺激主動引發觀眾的興趣,目的就是引導觀眾想像、擬情、進而以同理心理來達到跨文化溝通的目的。也就是說展示計畫為觀眾創作了易於閱讀的文本,等待著觀眾的閱讀與解碼,傳統的文物陳列基本上標本脫離其背景,必須在文物本身極具吸引力的情況下,方能達到成功的展示成果,生態造景則恢復文物所處的環境,觀眾不僅看到文物標本,也看到它的背景與被使用的方式,此方式比較能引起觀眾的興趣,也使得觀眾更易於解讀策展人背後傳遞的知識內容。換句話說展示計畫依靠遺址或文物並不足以達到效果,擬仿化的展示符號不僅刺激感官、引發興趣,也有它自身的意義與價值。就如同巴特的「神話論述」給予歷史一個自然正當化的任務,透過具有故事性的展示手法,向觀眾再現那些逝去的時空,這些都是博物館所「創造」或「製造」出來的「過去」(張譽騰,1998:126),詳實生動的復原場景、歷史情境引發觀眾的時空錯置,彷彿置身於逝去的文化之中,就如同參與電影的演出,經歷另外一個「過去的神話」世界的建構。神話並不隱藏任何事物,他的功能是扭曲,並不是使事物消失(Barthes,1998:181)。被扭曲、隱藏於展示計畫背後的是多元差異、少數團體或是邊緣文化的存在,所有映入觀眾眼簾的展示物件皆來自某個支配性權力的選擇,神話是去政治性的語言(Barthes,1998:200-201),遮掩著掏空真實、蒸發的事實狀態、純化的唯一狀態。「神話」是為了確認社會具有支配力量的可見過程,在此確保了秩序,以及為此秩序在生產出同質的權力關係。

「我們知道,要將自己的科學用於維修木乃尹的服務項目,也就是要證修一個可見的秩序。在那秩序體系之內烙下徽記的過程,是個不朽化(immortaliser)某種隱藏性向度的神話努力。」(Baudrillard,1998:30)

然而,對觀眾來說這難道是個無法被揭穿的神話故事嗎?又或者參與此「神話」之建構與塑造對於觀眾來說有何意義?就像我們不會去在乎神話的真實性卻信仰他的寓意,挪用故事的寓意往往能讓我們面對自身的真實處境與生活世界,確認自身存在的位置與座標。因此說一個精采的神話故事,是考古遺址展示計畫的責任,而提供動人的故事大綱則是策展人(或是考古學家的義務),真實性的討論則必須建立在展示與觀眾互動時產生的實質效果上。

四、宜寫的神話文本

「博物館是製造社會符號意義的生產單位,以展示作為符號意義傳播的文本,文本的使用者不分作者或讀者,他著重的是文本與人的關係…使用符號的目的是展示文本存在的基礎,博物館與觀眾皆必須對符號的使用目的,作出意義的評價,才能建構出展示文本真實的意義。」(趙曉菁,2004:31)

假如我們能夠同意展示文本的真實意義,必須建立在博物館(考古學家)與觀眾對符號作出的意義評價上,而意義的產生不再僅於單方面的產製,而來自接收者(觀眾)的閱讀與解碼所產生的多元且主觀的意見,那麼我們勢必須再檢討展示文本的創作之目的。過去,對策展人與展示設計師而言,創作可讀性文本是其唯一目的,觀眾是待教育、啟蒙之大眾,沒有主動詮釋意義的能力,必須透過策展人與展示設計師之間的轉譯達到目的。今日,即便知識的論述仍需藉由第三者的仲介,觀眾應能夠具有更積極的參與之權力,策展人與展示設計師與其創作「宜讀的文本」不如創造出非固定意義、可變化的「宜寫文本」,才能落實具有互動、想像、越界的展示目的,觀眾得以獲得詮釋權力的權炳,共同參與神話建構、甚至產生誤讀、或是解構神話的可能。遺址博物館展示手法中頗受爭議的生態展示策略,一般被視為由聲光科技所塑造比真實還真實的「擬像」,筆者同意這種超現實的文本是種人為的自然主義,把應存的「時間現場性」轉為擬真的「空間現場性」,卻不能同意這種「擬像的狀態的吸引力來自於靜止的、呆滯的擬真生態佈置」(鄭世達,2003:29)的說法,呆滯的擬真生態佈置要如何吸引觀眾呢?此種說法乃是矛盾的,應該說這一類型的生態展示只能被視為「動物標本」或是模型的延伸,我們應該期待新型態的生態展示形式,其中不再僅展現凝固時間的空間狀態,而是重新撰寫生態展示的故事腳本,不僅是說個故事而已,而是創作可供「接力的故事」。

(一)富有想像力的考古遺址展示-維克維京中心

如英國著名的考古遺址博物館-維克維京中心(註四)(Jorvik Viking Centre,以下簡稱JVC),自1984年開館至今已經有世界各地超過一千兩百萬人造訪該中心,其創造龐大的觀光收入名列英國各博物館的前矛。就遺址博物館而言,JVC在遊客人數與門票收入上證明它是成功的案例,就考古發掘研究與遺址保存的職能上亦有顯見的成果。JVC在這些方面無疑提供寶貴的參考。進入JVC前,首先會見到穿著維京人傳統服飾的服務人員答詢遊客問題,緊接著觀眾被引領至地下層坐上時光列車,開始歷史旅程。

1.時光列車之旅(Time cars)─1980年~948年

一開始時光列車以倒退的方式行進,將觀眾由西元1980年傳送到西元948年維京人統治約克市的年代,過程中可見到過去各年代裡不同的人物角色與場景,如第一次世界大戰的士兵、瘟疫的病人、中古世紀的僧侶等,以倒敘方式概述1000年的歷史發展,而以1068年約克城遭諾曼人焚毀的長景告一段落。接著列車改為前行,時空進入西元948年的銅門區。JVC以鉅細靡遺手法的復原當時的住屋、街道與生活。觀眾在住屋外頭窺見一家人正準備晚餐、餵食小雞與弄乾動物毛皮,兩棟屋子間可見後面數不盡的胡同。街道上有工人、板車與動物,並且可以聽見他們的喧鬧聲。接下來場景轉移到港口邊,兩位水手手腳敏捷地搬運貨物,並聽見他們歌唱的聲音,漁夫懶洋洋地以漁獲兌換葡萄酒、10歲的小男孩盡責地把魚的內臟處裡掉…呈現出當時漁港傍晚情境。觀眾藉此身歷其境地了解1000多年前銅門區威京人的生活景況。

2.考古遺址發掘(Archaeological excavations)─1980年

列車繼續前行經過片刻的黑暗後至遺址現場,時空亦驟然跳躍1000年來到西元1980年遺址發掘的街道場景,考古學家正在揭露維京人的住家與房舍、剛發掘出土的木材正在展示,當時的考古工具、工作坊等設施被忠實地複製,亦可聽見街道上交通繁忙的噪音。觀眾可以在此彷彿目睹1980年考古學者發掘、紀錄與保存該遺址的整個過程。

3.考古實驗室與文物展示廳─現代

列車駛入終點─現代,觀眾下車參觀科學家正在進行的後續研究工作。最後觀眾來到文物展示廳,在此見到銅門區所出土的大量遺物,如當時印度洋運來貿易商品,工匠所使用的器具如刀子、大頭針等,以及日常生活用品如梳子、珠寶首飾等等,觀眾透過這些文物再一次重現過去維京人的生活。

(二)展示策略

1.以西元948年為中軸的二段時間進程

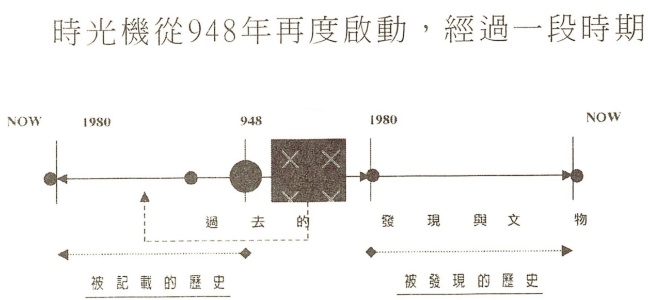

利用時光機(Time Car)的來回滑動,暗示著文化層的積累以時間為參考座標(圖3)。從1980年滑動至948年,這段過程以浮光掠影的方式告訴觀眾,這段時間是被記載的歷史時間,是時間序列軸上一個時間點,觀眾乘著時光的機器回到了歷史的948年維京人的生活世界。逼真且栩栩如生的場景,巨細靡遺的建構了維京人的生活細節,這裡是凝結的時空-人們、動物與環境構成一幅靜止的畫面。觀眾的感受卻是生動的,透過人與動物的吵雜聲、豬圈與廁所的鹹臭味道,甚至操著古老斯堪的納維亞語的人聲,皆企圖引導觀眾感官進入逼真的故事情境中。然而身處時光機的觀眾清楚自己是個旁觀者,卻試圖說服自己當時的維京人的真實生活就是如此。如果展示活動於此嘎然停止,觀眾無法得知什麼是考古遺址的意義,只是說服自己認同此處由展示建構的生活世界。

時光機從948年再度啟動,經過一段時期的黑暗回到1980年,暗示著沒有被發現的歷史(遺址)對人們而言僅是一團迷霧,也暗示著過去的維京人的生活世界被隱含在時間層內(埋藏在暗無天日的泥團下等待開挖),自1980年的發現與開挖,一段被發現的歷史重新開始,當觀眾抵達考古遺址復原的現場,才能明瞭前一階段的生活世界的建構,來自於考古學家探索與研究的結果。

2.對比「完整世界」與「零碎物件」

此時觀眾將會感受到歷史的凋零與缺陷,眼前的零落的考古遺址現場與前階段的完整飽滿的生活世界,顯然有著巨大的落差與差異,並且感受到「完整生活世界」事實上來自於「零碎物件」的建構,觀眾除了肯定考古學者的研究成果外,更可質疑考古學家所發現的零碎遺物是否有能力重建完整的世界。觀眾在參與過程中經由對比後產生的歷史空隙,也可容納並解讀出新意義的可能。

3.「生活物件」與「國家、民族資產」

最後來到文物展示廳時,觀眾感受到真實的出土物件卻是冰冷、現代的精品展示方式。過去毫不起眼的生活物件,今日成為國家或是民族的資產,是考古學家們決定了他們的展示內容與方式,觀眾只能透過玻璃窗凝望被預先選擇的真品,在此觀眾已無可參與的可能,只能被動地接受物件的訊息。

即便如此,綜觀JVC整體的展示策略卻是清晰且值得參考的,以948年為中心的雙時間軸切割了記載的時間序列與考古發現的時間序列,考古學家借由解讀1980年的遺物推測的948年生活世界,與正統歷史記載的內容,二者之間不必然等同,歷史的詮釋乃是多方面的。對比「完整世界」與「零碎物件」的關聯時產生的空隙,可供觀眾參與填空與發問,建立對觀者有意義的解釋。最後,精品式文物展示則讓觀眾進一步追問考古知識與遺物,對今日之我們(這裡也可能是國家、民族)而言有何意義,為何值得存在乃至於被視為資產,這些疑問對考古遺址博物館來說極具價值,也或許只有觀者(公眾)對於這些問題的回答,才是考古遺址博物館的唯一真實。

五、文化資產(觀眾)的年代

考古與人類學界基於專業考量對於歷史展示的「真實性」多所琢磨,然經過展示的手段詮釋的歷史,經常為意識型態左右,完全的「真實性」難以達成。相較之下讓展示規劃更趨近於觀眾,或致力於活化展示,過程中所引發「真實性」討論對於觀者及策展人極具意義。展示計畫應提供一個平台,讓觀者與考古學家產生對話與爭論,而不是單方傳授訊息的教室。以英國約維克維京中心為例,迪士尼的展示手法雖然引發真實性爭議,就吸引廣大觀眾群所達到的經濟收益與教育推廣成果而言,卻成就非凡。考古遺址博物館,最終仍是要為社會教育所服務,活化遺址展示與「真實性」的拉扯在此應能權衡。文化資產不能僅以消極保存方式存在,不但無法彰顯其價值與意義,甚至成為公部門的經濟負擔。考古遺址既然被視為「資產」,廣為發展其社會教育的意義,與自負營生能力便是無庸置疑的做法,也唯有在被觀眾肯定其存在的意義下考古遺址才能擁有第二生命,也才能永續經營達到文化資產保存的目的。

附註

註一、遺址包含居住地與其賴以生存的環境,以全貌的方式將遺址保存下來,始能保存遺址的全部資料。考古學者不僅從遺址中獲取「物」的考古資料,更要藉由遺址重現當時生活期間人類活動的全貌。這種生活面貌的重建,不僅是「考古遺物」及「考古遺構」的相關研究,遺址所在的環境與相關地理特性亦是關鍵(呂理政,1993:9)。

註二、「內在觀點」指內部的人或當地人的現實觀。「外在觀點」指外人的、社會科學的現實觀點。(David M.Fetterman,1989:47-44)

註三、1. It is the reflection of a basic reality. 2. It masks and perverts a basic reality. 3. It masks the absence of a basic reality.4. It bears no relation to any reality whatever:it is its own pure simulacrum.

Jean Baudrillard,1996,〈Simulacra and Simulations〉,《Jean Baudrillard :Selected Writings》,P-170

參考書目

- 王嵩山 1992 博物館民族誌的概念與方法兼及台灣人類學博物館的初步檢討 台灣史田野研究通訊 24:76~109。

- 王嵩山 2000 文化傳譯:博物館與人類學想像 台北:稻鄉 。

- 王嵩山 2001 文化形式再現之究:以博物館的廟/會所與船舶的「原貌重建」為例 2001台灣文化資產保存研究年會 臺北:國立文化資產保存研究中心、國立臺遇科技大學建築系。

- 胡家瑜 1998 器物詮釋與文化展示:人類學的觀看角度 博物館學研討會─博物館的呈現與文化論文集 61~76。

- 陳光興 1991 布希亞的後現代(媒體)社會學 當代 65:18~30。

- 張譽騰 1998 地方歷史博物館如何再現「過去」:兩個英國個案的觀察 博物館學研討會─博物館的呈現與文化論文集 124-137。

- 趙曉菁 2004 從符號學製碼的觀點探討博物館展示設計之研究 台南藝術學院博物館學碩士論文。

- 鄭世達 2003 博物館與其物件 台南藝術學院碩士論文。

- Baudrillard, J .1998.Simulacres et simulation.(洪凌譯1998 擬仿物與擬像 台北:時報文化。)

- Barthes, R.1997.Mythologies.(許薔薔、許綺玲譯 1997 神話學 台北:桂冠圖書。)

- David M.Fetterman.1989.Ethnography:Step by Step,Sage publications ,Inc.

- Douglas Kellner.1995.DAUDRILLARD:A Critical Reader,Basil Blackwell Ltd.

- Jenkins, Keith.1991.Re-thinking history.(賈士衡譯 1996歷史的再思考 台北:麥田。 )