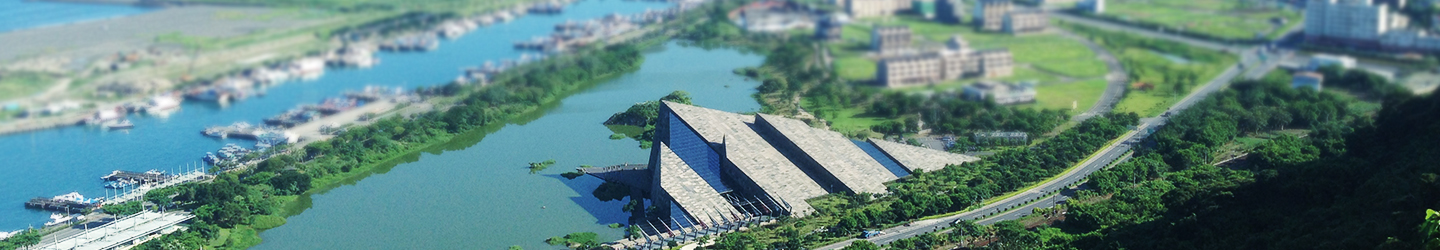

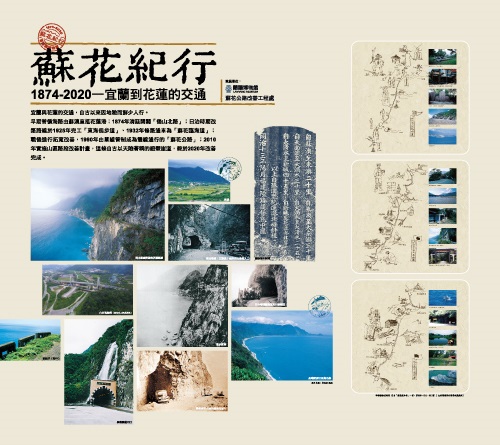

113期-蘇花紀行1874-2020─宜蘭到花蓮的交通

蘇美如 / 蘭陽博物館研究典藏組助理研究員

前言

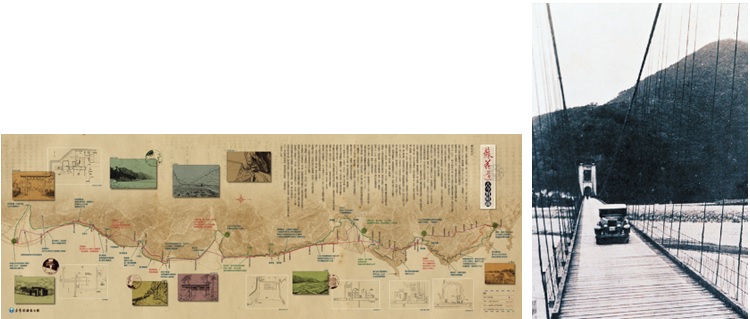

宜蘭與花蓮的交通,自古以來因地險而鮮少人行。早期曾循海路由蘇澳直抵花蓮港;1874年牡丹社事件後,清廷於蘇澳向南開闢「後山北路」(今蘇花古道);日治時期改築路線於1932年通車為「臨海道」;戰後進行拓寬改善,1990年由單線管制成為雙線通行的「蘇花公路」。

為改善蘇花公路彎曲多且落石頻傳的狀況,1990年代開始提出蘇花高及蘇花替等計畫,但因環境影響因素而作罷。2010年為回應東部民眾「安全回家的路」訴求、以及維護生態環境與保障安全運輸等目的,行政院通過蘇花公路山區路段改善計畫(簡稱「蘇花改」),經過10年努力,終能於2020年1月6日完工通車,提供花蓮安全便利的對外交通,讓民眾能更安全、快速地來往宜花之間。

宜蘭到花蓮的陸路交通,由清代的翻山古道為始,至今快速便捷的蘇花改完工後,公路距離較改善前縮短18.6公里,車程時間減少1小時;台北到花蓮由1950年「當日可逹」的特快車,到今日3.5小時車程的「回遊號」客運。「後山」東台灣,由此邁入新紀元。

為慶祝蘇花改通車,蘭陽博物館與蘇花改工程處共同推出「蘇花紀行(1874-2020)-宜蘭到花蓮的交通」展,並由太魯閣國家公園管理處及古道專家李瑞宗教授提供珍貴圖資,向大眾展示為了這條自古以「天險」著稱的絕壁崖道,歷代工程人員付出的努力與成果。

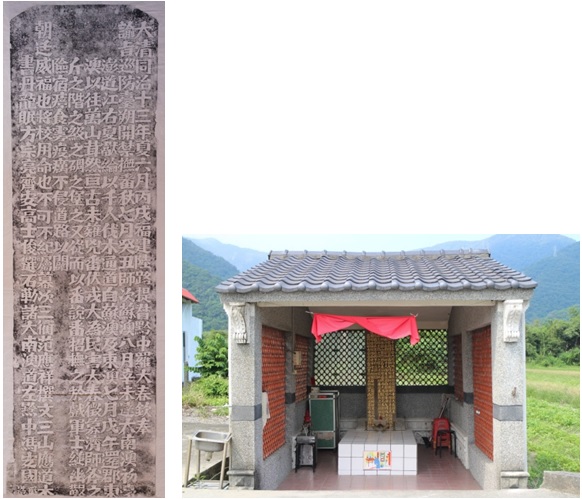

清治時期【荒山開路,紮營駐防】

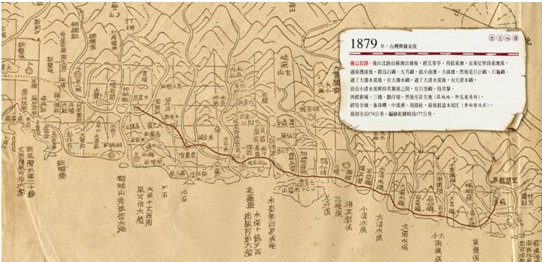

1874年(同治13年)5月牡丹社事件引起清廷對台灣後山的重視,6月開始由夏獻綸、羅大春等人接替率兵開鑿後山北路(今蘇花古道),沿途建築碉堡、駐紮軍隊。由蘇澳至水尾(今花蓮瑞穗)計程約174公里,費時1年。1878年,北路因拔營南遷而廢棄。

北路地形起伏大,加以施工快速簡陋,至今路基多已不存。由羅大春的日記可略知築路過程:

「蓋山路俱墾泥為級,闌以橫木,左右各釘木樁,非如石磴堅固,且須盤旋曲折,否則人馬既難陡上。而砂土性鬆,一遇大雨,山溜直下,泥級即有坍塌之虞。」(羅大春,1875,「臺灣海防並開山日記」)

日治時期【徒步道到臨海道】

日治時期殖民政府為取得東台灣墾地資源以及制服原住民族,於1908-1909年開闢大南澳路、1914年往南續闢沿岸理番道路至花蓮新城。清代後山北路荒廢後,宜蘭到花蓮於此時再次連通。

1916-1925年,台灣總督府改築起伏高、阻障多的道路,成為安穏升降、僅供步行的東海徒步道,全長約120公里,這是蘇花公路前身,與清治時期的後山北路幾乎無重疊。

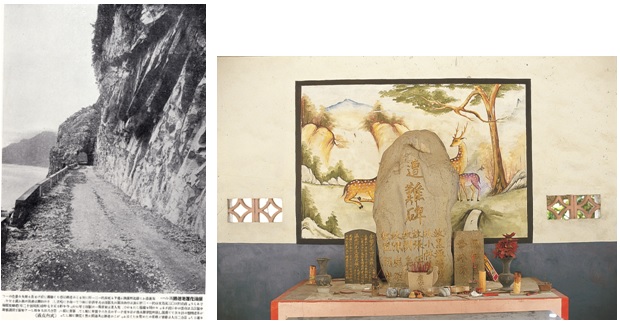

1927年續築改為可供車行的蘇花臨海道,蘇花臨海道西倚中央山脈的絶壁斷崖、東臨太平洋的怒濤拍岸,景觀驚險壯麗。1931年開通後以單向管制行駛巴士,1932年路面改善完成,全線完工。

戰後至2010年【單向管制到雙向通車】

蘇花公路路幅小,自日治時期通車後,僅容單線通行,故採定時放行的單向管制措施,由北而南分設蘇澳、南澳、和平及崇德等地為行車管制站。

早期蘇花公路為碎石路面,上鋪二道各90公分寛的水泥板作為車行軌道,著實考驗駕駛人的技術。戰後,公路局(今公路總局)開始進行路面、橋梁及隧路改善工程。

公路局並於1950年開辦蘇花公路特快車,搭配鐡路運輸,使台北至花蓮當日可逹,交通更為便利。1953年蘇花公路清水斷崖入選「台灣新八景」而聲名遠播,吸引遊客不遠千里而來。1970年代起,公路局更以道路拓寬為要務,終至1990年10月25日解除全線單向管制,蘇花公路從此成為可自由通行的雙向公路。

2010年至今【蘇花公路改善計畫】

「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」源於1990年代開始的蘇花高速公路及蘇花替代道路計畫,為改善山區道路彎曲且落石頻傳、回應「安全回家的路」訴求、維護生態環境與保障安全運輸等目的,蘇花改於2010年通過,2011年動工,2020年1月6日完工通車。

全路段改善總長38.8公里,包含8座隧道計24.5公里、11座橋樑8.5公里、平面道路5.8公里。因為工程團隊及人員的付出,讓大眾得以更安全地來往宜花之間。

後記【扭蛋機 ✗ 貫通石】

蘇花紀行微展配合蘇花改通車日,自2020年1月6日至3月3日在蘭博大廳展出三個月,展覽免費入場。展場裡擺放巨型貫通石供遊客觸摸討吉利,亦有來自觀音、仁水及中仁等隧道的限量貫通石扭蛋,花一百元就能將貫通石以及「好運(孕)到、財運亨通、官運亨通、博識多通及金榜題名」等五款祝福語帶回家,留下參觀【蘇花紀行1874-2020:宜蘭到花蓮的交通】展覽的美好回憶囉!